Vol. 2° - III.1.

ANATOMIA DELLA CELLULA EUCARIOTICA

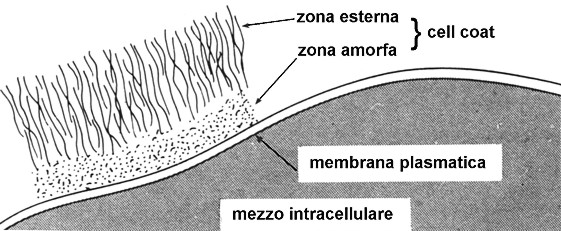

La cellula eucariotica si compone di un protoplasma, formato da nucleo e citoplasma, e di una membrana plasmatica, che costituisce una struttura delimitante dello spessore medio di 8,5 nm e che varia a seconda del tipo di cellula.

La membrana è ricoperta dal cell

coat, il mantello cellulare, detto anche glicocalice in quanto costituito

da glicoproteine, coltre esterna morbida e flessibile dotata di spiccate

proprietà adesive e che al microscopio elettronico ha l’aspetto di lanugine

sfilacciata.

Fig. III. 2 - Membrana plasmatica e cell coat come si presentano nell’ameba

1.1. Membrana plasmatica

La membrana plasmatica è sede di numerose attività della cellula: risposta agli ormoni, interazioni cellulari, proprietà antigeniche, eccitabilità e, forse, anche espressione dei geni e della divisione cellulare.

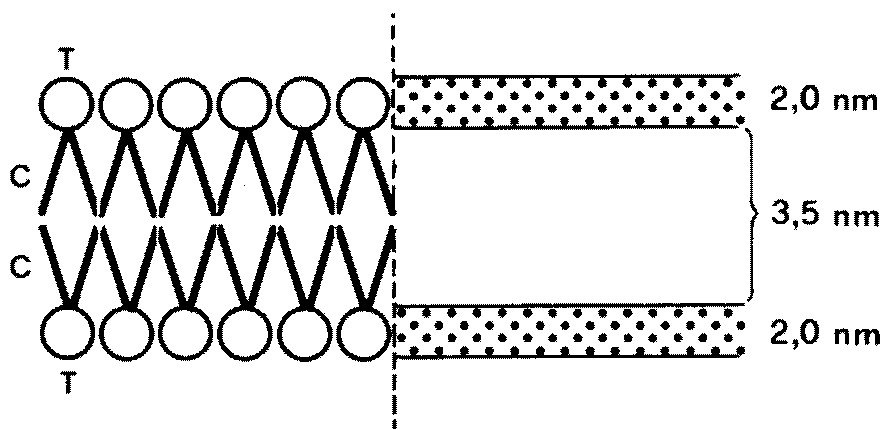

All’inizio degli anni ’70 è stato proposto un modello della struttura della membrana plasmatica detto modello trilaminare a mosaico, valido anche per le membrane interne alla cellula, secondo il quale in un bilayer fosfolipidico sono affondate proteine che attraversano tutta la membrana da parte a parte. I principali fosfolipidi di membrana sono sostanzialmente 4: fosfatidilserina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilcolina e sfingomielina.

Sono molecole con un’estremità idrofoba e una idrofila, quindi anfipatiche,

che quando si trovano in mezzo a due soluzioni acquose, come l’interno e l’esterno

della cellula, interagiscono tra loro disponendosi in doppio strato, strato

lipidico bimolecolare o bilayer dello spessore di circa 7-8 nm.

Fig. III. 3 - Membrana plasmatica in microscopia elettronica a trasmissione.

Le aree punteggiate dello spessore di circa 2 nm sono dovute alla disposizione

allineata delle teste dei fosfolipidi (T). Nello spazio chiaro interposto tra le due superfici

si giustappongono le code dei fosfolipidi (C).

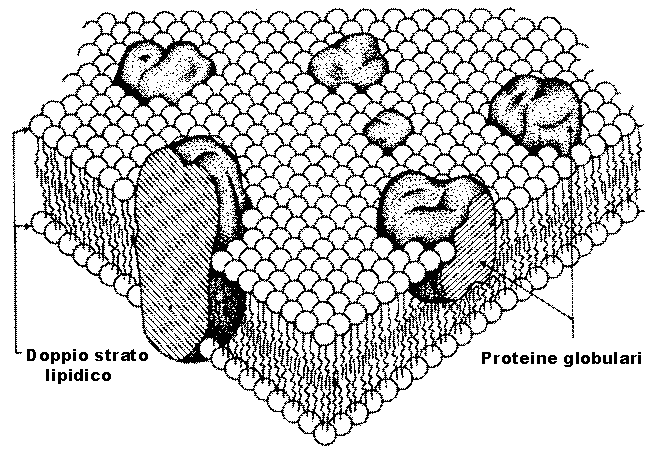

Fig.

III. 4 - Membrana plasmatica senza cell coat.

Si tratta del modello a mosaico proposto da Singer

e Nicolson.

1.2. Nucleo

Il nucleo, rotondeggiante oppure ovoidale, in seno al

nucleoplasma contiene uno o due nucleoli e zolle di cromatina.

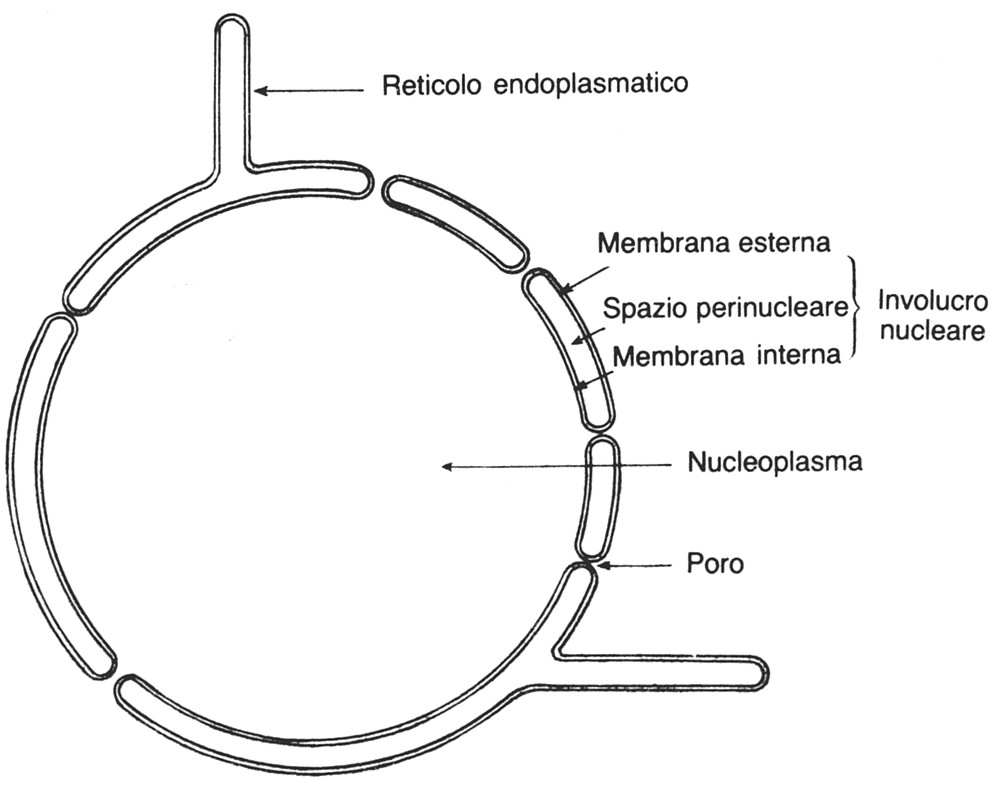

L’involucro nucleare

è costituito da due membrane: una esterna in contatto col citoplasma e che

rappresenta la faccia citoplasmatica, una interna in rapporto con la cromatina

che vi aderisce. Uno spazio perinucleare separa le due membrane.

I pori nucleari, che si aprono attraverso l’involucro nucleare,

offrono alle sostanze esogene o endogene la possibilità di transitare sia in

direzione nucleocitoplasmatica che in direzione inversa.

La cromatina, materiale intensamente colorabile con coloranti

basici, è composta principalmente da nucleoproteine; essa si organizza in

filamenti più o meno spiralizzati, con diametro pari o inferiore a 25 nm.

Il nucleolo, con la sua matrice densa, appare come una rete di

maglie anastomizzate sulle quali spiccano componenti ribonucleoproteici

granulari e fibrillari disposti senza regola; occupa una zona variabile del

nucleo.

Fig. III. 5 - L’involucro nucleare

1.3. Citoplasma

Il citoplasma è costituito due

entità diverse: morfoplasma e ialoplasma.

1.3.a. Morfoplasma

Il morfoplasma comprende tutti

gli elementi figurati del citoplasma, cioè tutti i seguenti organuli

cellulari:

·

reticolo endoplasmatico granulare

- REG: è l’insieme delle cisterne appiattite le cui

membrane, sulla faccia esterna, sono dotate di granuli detti ribosomi.

·

reticolo endoplasmatico liscio

- REL: è un insieme di tubuli le cui membrane sono prive di

ribosomi.

·

mitocondri: elementi di piccole dimensioni

con diametro medio di 1mm.

Sono limitati da due membrane: una membrana esterna liscia; una membrana

interna provvista di creste che ne aumentano la superficie.

·

apparato di Golgi:

rappresenta l’insieme dei dittiosomi

della cellula. Ciascun dittiosoma comprende cisterne impilate, vescicole di

piccole dimensioni e vacuoli disposti su una delle facce del dittiosoma quando

esso è attivo.

·

lisosomi: organuli delimitati da una

membrana semplice, contenenti una sostanza omogenea, moderatamente densa, le

cui molteplici attività enzimatiche possono distruggere elementi estranei

alla cellula.

·

perossisomi: hanno diametro simile a quello

dei lisosomi e racchiudono nella loro membrana un nucleoide (formazione

paracristallina) immerso in una sostanza omogenea.

·

centrosoma: si trova in genere vicino al

nucleo. È formato da uno o due centrioli. Ciascun centriolo ha l’aspetto di un cilindro, la cui parete

leggermente opaca contiene 9 triplette di tubuli, disposte parallelamente.

·

microtubuli e microfibrille,

formanti il cosiddetto citoscheletro:

isolati o raggruppati in fasci, dispersi o localizzati, percorrono il

citoplasma. Fanno parte del citoscheletro: i microfilamenti di actina e di

miosina, i filamenti intermedi e la rete microtrabecolare.

1.3.b. Ialoplasma o Citosol

Detto anche plasma amorfo, è

una soluzione dotata di pH 7, omogenea, senza strutture, che costituisce

generalmente il 55% dell’intero volume cellulare. È quella parte del

citoplasma che non sedimenta dagli omogenati cellulari, neppure con l’ultracentrifugazione

alle velocità più elevate.

1.4. Inclusioni citoplasmatiche

Questo termine si riferisce a

strutture, granuli e materiali diversi prodotti dal metabolismo cellulare. Le

inclusioni non fanno parte del gruppo degli organuli, che sono componenti dell’apparato

cellulare preposti alla sintesi e alla degradazione. Si tratta invece il più

delle volte di sostanze

di riserva sotto forma di granuli, come il glicogeno, di vacuoli

come le inclusioni lipidiche. Le inclusioni comprendono anche i pigmenti, risultato dell’accumulo di

prodotti esogeni ed endogeni, degradati o meno, nonché i cristalloidi, formazioni proteiche

che hanno solo l’apparenza di cristalli.