Lessico

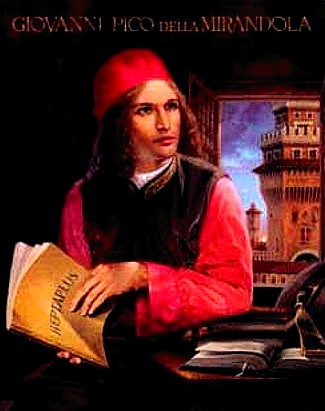

incisione di Theodor de Bry

(1528-1598)

da Bibliotheca chalcographica di Jean-Jacques Boissard - 1669

Filosofo

italiano (Mirandola![]() 1463 - Firenze 1494). Con Marsilio Ficino è il massimo

esponente dell'umanesimo filosofico italiano. Studiò a Bologna, Ferrara e

Padova. Nel 1484 si recò a Firenze e qui strinse rapporti con Lorenzo il

Magnifico e Marsilio Ficino entrando a far parte della loro cerchia. Anche per

Giovanni Pico della Mirandola le enciclopedie tacciono sulla causa di morte,

una morte che lo ghermì a soli 31 anni. Le enciclopedie tacciono per lui come

per Angelo Poliziano

1463 - Firenze 1494). Con Marsilio Ficino è il massimo

esponente dell'umanesimo filosofico italiano. Studiò a Bologna, Ferrara e

Padova. Nel 1484 si recò a Firenze e qui strinse rapporti con Lorenzo il

Magnifico e Marsilio Ficino entrando a far parte della loro cerchia. Anche per

Giovanni Pico della Mirandola le enciclopedie tacciono sulla causa di morte,

una morte che lo ghermì a soli 31 anni. Le enciclopedie tacciono per lui come

per Angelo Poliziano![]() , e il

motivo di questo silenzio potrebbe essere semplice qualora l'ipotesi di

Giovanni Dall'Orto

, e il

motivo di questo silenzio potrebbe essere semplice qualora l'ipotesi di

Giovanni Dall'Orto![]() fosse veritiera. Pare infatti che Giovanni e il Poliziano, ambedue

omosessuali, siano stati fra le prime vittime della grande epidemia di

sifilide che colpì l'Europa nel 1493-1494, con sintomi acuti e decorso

rapidissimo.

fosse veritiera. Pare infatti che Giovanni e il Poliziano, ambedue

omosessuali, siano stati fra le prime vittime della grande epidemia di

sifilide che colpì l'Europa nel 1493-1494, con sintomi acuti e decorso

rapidissimo.

Uomo di prodigiosa memoria e dottrina, nel 1486 presentò a Roma 900 tesi (Conclusiones philosophicae, cabalisticae et theologicae) per una pubblica discussione su tutti i problemi di filosofia e di teologia; condannate 13 tesi da Innocenzo VIII, si rifugiò a Parigi, dove fu arrestato.

Sandro

Botticelli (Alessandro Filipepi - Firenze 1445-1510)

Adorazione dei Magi

La

scena sacra dell’Adorazione dei Magi, soggetto della tavola

conservata agli Uffizi (1476-77), si rivela a una lettura iconografica un

pretesto per l’esaltazione dinastica dei Medici, signori di Firenze e

mecenati di Botticelli. Vi compaiono infatti tutti i principali componenti

della nobile famiglia fiorentina, nelle vesti dei Magi (Cosimo, Piero![]() e Giovanni) e degli astanti (Giuliano). Nella parte sinistra del dipinto

la maggior parte dei critici ha riconosciuto Lorenzo il Magnifico (con

la veste rossa e le mani unite sull'elsa della spada), rappresentato in

compagnia degli amici umanisti Pico della Mirandola (con il copricapo

arancio), e Poliziano

(con copricapo azzurro, appoggiato a Lorenzo con gesto amicale).

e Giovanni) e degli astanti (Giuliano). Nella parte sinistra del dipinto

la maggior parte dei critici ha riconosciuto Lorenzo il Magnifico (con

la veste rossa e le mani unite sull'elsa della spada), rappresentato in

compagnia degli amici umanisti Pico della Mirandola (con il copricapo

arancio), e Poliziano

(con copricapo azzurro, appoggiato a Lorenzo con gesto amicale).

Liberato

per intervento di Lorenzo il Magnifico, si trasferì a Firenze. Nel suo

pensiero confluiscono accanto alla tradizione neoplatonica quella della

mistica e dell'esoterismo cristiano e cabalistico![]() . Della cabala Pico tentò

una cristianizzazione interpretandola come conferma della verità del

cristianesimo (nelle Conclusiones).

. Della cabala Pico tentò

una cristianizzazione interpretandola come conferma della verità del

cristianesimo (nelle Conclusiones).

Nel De hominis dignitate Pico esaltò l'uomo e la sua capacità, grazie all'opera redentrice di Cristo, di recuperare la sua origine e natura divina. Nello Heptaplus (1490), che è un commento allegorico al testo biblico della Genesi, rivendicò la magia come unica forma corretta di rapporto con la natura: mago è colui che conosce le leggi occulte della natura e sa trarne giovamento.

Infine nelle Disputationes in astrologiam rifiutò, pur non negando l'esistenza di un certo influsso astrale, ogni forma di esasperato determinismo astrologico. La sua opera esercitò un enorme influsso su tutta la cultura del Rinascimento europeo.

Come

morì

Giovanni Pico della Mirandola

di Giovanni Dall'Orto

[...] Pico visse questo tipo di "celeste amore" con Girolamo Benivieni (1453-1542), anch'egli fervente cristiano e neoplatonico, che reciprocò i suoi ardori. Quanto possa essere costato a Pico sublimare i suoi istinti ce lo rivela comunque il superiore dell'Abbazia di Fiesole, Matteo Bossi, che in una lettera lodò come santo e virtuoso l'ossessivo controllo di sé del nostro, tale da spingerlo alla misantropia:

"Quale santità di vita e pietà religiosa (...), quale ardore verso le cose divine quale profumo di castità e di pudicizia. Egli aveva allontanato talmente il piede da ogni mollezza e tentazione della carne da sembrare che, al di là dei sensi e dell'ardore giovanile, vivesse una vita da angelo evitando i colloqui, lo sguardo, gli atteggiamenti da cui potesse sorgere il pericolo di desiderare o di essere desiderato (...). Da lui ho udito una volta, con molta confidenza e amicizia, che possedeva il dominio contro le forze e i richiami della libidine in modo da non avere tentazioni più gravi di quelle di un fanciullo di sette anni".

Misantropia, la sua, che "ovviamente" portava anche al rifiuto del matrimonio: "Pensa - gli scriveva <un> amico - alla res uxoria, cioè prendi moglie. Ma Pico da questo orecchio non ci sentiva e non gli rispose neppure. (...) A sposarsi non pensò mai perché rifuggiva da ogni vincolo, perfino quello religioso [sic!]". (Jader Jacobelli, Quei due Pico della Mirandola, Laterza, Roma e Bari 1993, p. 30)

Eppure

alla sua morte fra' Girolamo Savonarola![]() ,

che conosceva Pico, fece durante una predica una rivelazione che destò

scalpore: l'anima di Pico non aveva potuto andare subito in Paradiso, ma era

assoggettata per un certo tempo alle fiamme del Purgatorio per certi peccati

(che non nominò). Che perciò i presenti pregassero per la sua anima.

,

che conosceva Pico, fece durante una predica una rivelazione che destò

scalpore: l'anima di Pico non aveva potuto andare subito in Paradiso, ma era

assoggettata per un certo tempo alle fiamme del Purgatorio per certi peccati

(che non nominò). Che perciò i presenti pregassero per la sua anima.

La notizia, detta e non detta, fece discutere. Alla fine si concluse che Pico aveva avuto una amante o una concubina segreta. Vai tu a sapere, a cinque secoli di distanza, quale fosse la verità, ma la probabilità che Pico avesse semmai avuto un amante (forse lo stesso Benivieni?) diviene meno incredibile oggi, mentre stanno emergendo i documenti che mostrano la rilevanza dell'omosessualità nella cerchia degli amici di Pico, come Ficino o Poliziano.

Resta inoltre la circostanza della morte improvvisa di Pico a soli due mesi dall'altrettanto repentina morte del Poliziano, a sua volta morto poco dopo un giovane prostituto che l'accusò d'averlo contagiato (anche se forse è più probabile l'opposto). In passato s'è parlato di avvelenamento, ma di recente s'è sospettato che Poliziano e Pico siano stati fra le prime vittime della grande epidemia di sifilide che colpì l'Europa nel 1493-1494, con sintomi acuti e decorso rapidissimo.

Ma non voglio spingermi oltre sulla strada delle ipotesi, anche perché, a mezzo millennio di distanza, ogni ipotesi (compresa quella dell'avvelenamento) può essere solo illazione. [...]

www.giovannidallorto.com

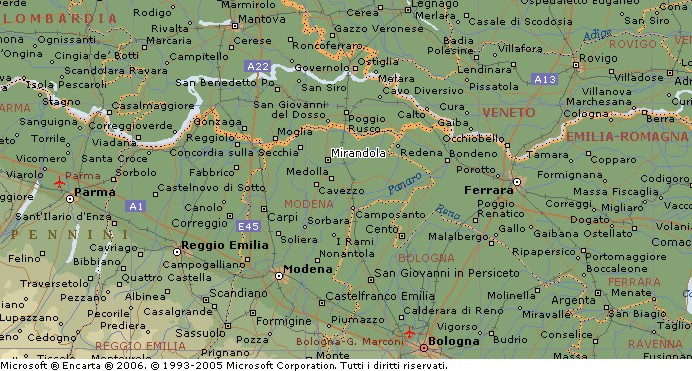

Nobile famiglia italiana, appartenente alla consorteria dei figli di Manfredo (da cui derivarono anche i Pio di Carpi) i cui membri furono a capo di Mirandola prima come vicari imperiali (1311), poi come principi (1596), infine come duchi (1619). Il capostipite fu Pico, podestà di Reggio nel 1154. Tra i principali membri della casata: Giovanni, filosofo e umanista, Giovanni Francesco II nipote di Giovanni, filosofo e letterato, Ludovico I (Mirandola 1472-Polesella 1509), capitano al servizio dei Milanesi, dei Pisani e dei Fiorentini; prigioniero dei Francesi alla battaglia di Novara (1500) poi al loro servizio; tolse il dominio della città al cugino Gianfrancesco. Questi però dopo la morte di Ludovico nella difesa di Ferrara contro i Veneziani (1509) ne riottenne il dominio con solenne investitura da parte di Carlo V (1521); Ludovico II, signore di Mirandola e capitano (1525 o 1527-1568), nipote di Ludovico I, difese la città assediata dai pontifici e dagli imperiali nel 1551-52, e nel 1554 quale generale di cavalleria aiutò Siena attaccata dai Fiorentini.

Comune di 137,13 km2 con 21.633 abitanti in provincia di Modena, 32 km a NNE del capoluogo, a 18 m slm alla destra del fiume Secchia. Il nucleo originario, intorno al quale si sono sviluppati alcuni quartieri residenziali, presenta una planimetria ottagonale. Ricordata per la prima volta in un documento del 1102, appartenne all'abbazia di Nonantola, fu libero comune nel sec. XII e dal 1311 fu signoria dei Pico che ne ottennero l'investitura nel 1354 da Carlo IV di Lussemburgo. Nel 1596 fu eretta in principato e nel 1619 in ducato da Rodolfo II d'Asburgo. Nel 1708 fu tolta a Francesco Maria Pico che durante la guerra di successione spagnola l'aveva ceduta ai Francesi (1707) e quindi venduta (1710) dall'imperatore Giuseppe I agli Estensi che la tennero nei loro domini sino al 1859 salvo l'intervallo di occupazione spagnola (1735-42) e austro-sarda (1742-48).