Lessico

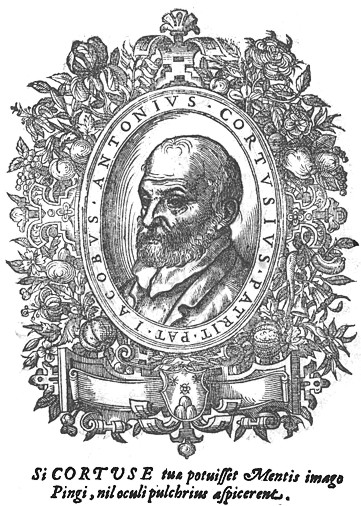

Giacomo Antonio Cortusi

Ritratto

di Giacomo Antonio Cortusi

contenuto nell'Herbario nuovo di Castore Durante![]()

pubblicato per la prima volta a Roma nel 1585

Cortusi, Cartusi, Cortuso Giacomo Antonio nacque a Padova nel 1513 - dove morì nel 1603 - da Matteo, nobile padovano, e da Orsolina da Leon. La famiglia, per aver appoggiato Venezia nella guerra con i Carraresi, godeva di particolari privilegi, fra cui l'esenzione dalle tasse. Il padre fu letterato di una certa fama al suo tempo.

Poco si sa

della formazione e degli studi del Cortusi: laureatosi in medicina, non insegnò

subito questa disciplina, perché in lui prevaleva l'interesse per le scienze

naturali e per la botanica in particolare, studio nel quale praticamente fu

autodidatta. Nel maggio del 1573 ebbe l'incarico, da parte dell'arcidiacono di

Padova Bartolomeo di Santa Croce, vicario del vescovo, di recarsi con altri

noti personaggi in varie località del Padovano a indagare sul censo del

clero. Due anni dopo venne nominato, con G. B. Zabarella, provveditore della

Sanità a Padova, in un periodo in cui infuriava la terribile peste bubbonica![]() che

imperversò per due anni in tutto il Veneto e causò la morte di 12.000

persone a Padova e di 50.000 a Venezia. Il Cortusi dimostrò in questa

circostanza molta energia e autorità: per salvare il bestiame del Vicentino e

del Padovano egli si oppose al volere dei principi tedeschi e lo fece portare

tutto dai monti nella pianura padana. Ma il suo impegno nella lotta contro la

peste, in cui fu scarsamente aiutato dagli altri membri del Collegio medico

(alcuni, pare, si dettero alla fuga), gli fece correre anche gravi rischi:

contrasse egli stesso la peste, ma riuscì a guarire curandosi da solo; curò

poi anche una figlia e una nipote, con infusi di varie erbe: le fece

trasportare in campagna e le assistette personalmente, come continuò a fare

anche per diversi cittadini padovani.

che

imperversò per due anni in tutto il Veneto e causò la morte di 12.000

persone a Padova e di 50.000 a Venezia. Il Cortusi dimostrò in questa

circostanza molta energia e autorità: per salvare il bestiame del Vicentino e

del Padovano egli si oppose al volere dei principi tedeschi e lo fece portare

tutto dai monti nella pianura padana. Ma il suo impegno nella lotta contro la

peste, in cui fu scarsamente aiutato dagli altri membri del Collegio medico

(alcuni, pare, si dettero alla fuga), gli fece correre anche gravi rischi:

contrasse egli stesso la peste, ma riuscì a guarire curandosi da solo; curò

poi anche una figlia e una nipote, con infusi di varie erbe: le fece

trasportare in campagna e le assistette personalmente, come continuò a fare

anche per diversi cittadini padovani.

Il 10 novembre 1590 il Senato veneto designò il Cortusi a succedere a Melchiorre Guilandino nell'incarico di "ostensore dei semplici", cioè di guardiano e direttore dell'Orto botanico, fondato più di mezzo secolo prima e ritenuto il più antico del genere in Europa. Il Cortusi giungeva a quell'incarico dopo l'Anguillara, il Falloppia, il Trevisan e il Guilandino, e, nonostante le cure richieste dal suo orto privato (il cui catalogo è fra i manoscritti di Ulisse Aldrovandi), vi si dedicò totalmente. In effetti a lui si deve il notevole sviluppo che ebbe l'Orto sullo scorcio del Cinquecento; nel 1592 gli venne affiancato il botanico Giovanni Ortelio, ma il Cortusi non volle quest'aiuto e chiese che costui venisse allontanato. Continuando i lavori già iniziati dal predecessore, nel 1590 fece cintare l'Orto con un muro circolare per evitare il pericolo di inondazioni da parte del Bacchiglione; due anni dopo fece apprestare e sistemare dal fiammingo Marco Manante una tubazione di piombo per la derivazione delle acque dalla macchina già posta dal Guilandino.

Continua e

assidua fu poi la sua attività per arricchire l'Orto di nuove specie, sicché

pare che alla fine del secolo esso ne contasse più di duemila; tra l'altro il

Cortusi piantò il cedro del Libano, che dunque venne introdotto in Europa

prima del sec. XVII: il Cortusi ne parlò al Clusio![]() (Charles

de L’Écluse) in una lettera del 1568 e Pietro Pena ne riprodusse

l'illustrazione nel 1576 (p. 448). Per acquisire nuove specie all'Orto il

Cortusi compì una serie di viaggi, in Italia, in Slovenia, in Siria, nelle

isole dell'Egeo e in molte altre località; era del parere che il vegetale

dev'essere studiato nell'area di crescita e nelle condizioni ambientali volute

dalla natura, perciò ricercava i luoghi indicati dai testi antichi come

habitat delle varie piante.

(Charles

de L’Écluse) in una lettera del 1568 e Pietro Pena ne riprodusse

l'illustrazione nel 1576 (p. 448). Per acquisire nuove specie all'Orto il

Cortusi compì una serie di viaggi, in Italia, in Slovenia, in Siria, nelle

isole dell'Egeo e in molte altre località; era del parere che il vegetale

dev'essere studiato nell'area di crescita e nelle condizioni ambientali volute

dalla natura, perciò ricercava i luoghi indicati dai testi antichi come

habitat delle varie piante.

Ma oltre

ai frequenti viaggi, l'accrescimento dell'Orto fu dovuto alla corrispondenza

scientifica del Cortusi con i più importanti botanici dell'epoca, in Italia e

fuori. Oltre che amico personale, fu infatti in relazione epistolare con

l'Aldrovandi, il Clusio, il Mattioli![]() , Giovanni

e Gaspare Bauhin, Corrado Gessner, Pietro Pena, Mattia de Lobel

, Giovanni

e Gaspare Bauhin, Corrado Gessner, Pietro Pena, Mattia de Lobel![]() , Ramberto

Dodoens

, Ramberto

Dodoens![]() , Giovanni

Brancion e molti altri. Ad essi comunicava le scoperte fatte e inviava piante

rare, ed essi a loro volta gli inviavano semi, piante, disegni, fossili ecc.

Si sa ad esempio che il Gessner ricevette da lui diverse piante, tra cui la

Hiericunthida; piante esotiche e rare ricevette l'Aldrovandi, con cui il

Cortusi fu amico anche dopo il 1569, anno a cui si ferma il carteggio

pubblicato dal De Toni (sono lettere ricche di notizie sulle piante stesse,

sulle loro origini, sul modo di coltivarle, con molte indicazioni di libri

botanici, raccomandazioni di amici, cenni ai viaggi di studio oltre a problemi

personali o vicende biografiche); e il Clusio afferma nel 1580 d'aver ricevuto

dal Cortusi molte piante, tra cui la Cortusa

, Giovanni

Brancion e molti altri. Ad essi comunicava le scoperte fatte e inviava piante

rare, ed essi a loro volta gli inviavano semi, piante, disegni, fossili ecc.

Si sa ad esempio che il Gessner ricevette da lui diverse piante, tra cui la

Hiericunthida; piante esotiche e rare ricevette l'Aldrovandi, con cui il

Cortusi fu amico anche dopo il 1569, anno a cui si ferma il carteggio

pubblicato dal De Toni (sono lettere ricche di notizie sulle piante stesse,

sulle loro origini, sul modo di coltivarle, con molte indicazioni di libri

botanici, raccomandazioni di amici, cenni ai viaggi di studio oltre a problemi

personali o vicende biografiche); e il Clusio afferma nel 1580 d'aver ricevuto

dal Cortusi molte piante, tra cui la Cortusa![]() secca, e

d'aver potuto verificarne le differenze rispetto alla Sanicula

alpina, con cui egli stesso l'aveva confusa; nel 1592 afferma d'aver

ricevuto un'altra pianta, a cui il Cortusi aveva dato il nome di Myriophyllon

Pelagium (la corrispondenza tra i due botanici è testimoniata dal 1566 al

1593).

secca, e

d'aver potuto verificarne le differenze rispetto alla Sanicula

alpina, con cui egli stesso l'aveva confusa; nel 1592 afferma d'aver

ricevuto un'altra pianta, a cui il Cortusi aveva dato il nome di Myriophyllon

Pelagium (la corrispondenza tra i due botanici è testimoniata dal 1566 al

1593).

Cortusa matthioli

Oltre ai

suddetti, l'altro corrispondente col quale gli scambi di materiale di studio

furono più intensi fu il Mattioli, che in segno di omaggio diede il nome del

Cortusi a una rara primulacea, fino ad allora ignota, dal fiore rosso o

violaceo e dalle proprietà analgesiche e curative, soprattutto in caso di

ferite. Il Mattioli volle chiamarla Cortusa

(è la Cortusa Matthioli di Linneo, Auricula

Ursi laciniata seu Cortusa Matthioli

di Tournefort), dando per la prima volta a una pianta il nome di un

botanico. Il Cortusi l'aveva raccolta in Valstagna e ne aveva descritto le

caratteristiche, riprese anche nei versi di Castore Durante nel suo Herbario

nuovo, Roma 1585, che pubblica il ritratto del Cortusi e lo dice

scopritore anche di altre piante, come il Doronico. Nel 1596 gli venne

confermato l'incarico di "ostensore dei semplici" da parte dei

riformatori dello Studio, mentre l'insegnamento dei semplici all'università,

ch'egli aveva tenuto per alcuni anni (in verità, pare, senza eccessivo

seguito) già da due anni era stato affidato a Prospero Alpino![]() , il quale

fu suo successore anche come direttore dell'Orto, dopo la sua morte avvenuta a

Padova il 10 o il 21 giugno 1603 (non nel 1593 come afferma qualche biografo),

probabilmente per un attacco di apoplessia. Fu sepolto nella chiesa di San

Francesco senza alcuna lapide.

, il quale

fu suo successore anche come direttore dell'Orto, dopo la sua morte avvenuta a

Padova il 10 o il 21 giugno 1603 (non nel 1593 come afferma qualche biografo),

probabilmente per un attacco di apoplessia. Fu sepolto nella chiesa di San

Francesco senza alcuna lapide.

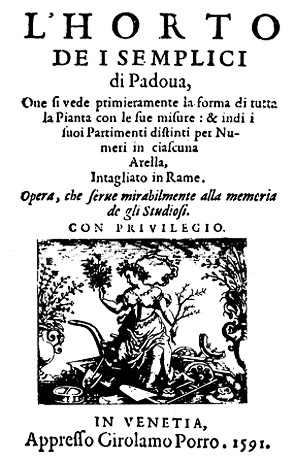

Al di

fuori della stretta cerchia dei botanici, il Cortusi non ebbe al tempo suo una

vasta notorietà, anche perché non diede alle stampe opere di rilievo, fuorché

L'horto de i semplici di Padova,

ove si vede la forma di tutta la pianta con le sue misure e indi i suoi

partimenti, Venezia 1591, Francofurti 1608 (a cura di Johann Georg Schenk, col

titolo Hortus Patavinus), che

descrive 1168 vegetali e reca anche cinque tavole, e un poco noto commento a

Dioscoride![]() dedicato

al Mattioli: I discorsi nei sei libri

della materia medicinale di Pedacio Dioscoride Anazarbeo, Vinetia 1568,

in cui raffigura per la prima volta la Cortusa.

dedicato

al Mattioli: I discorsi nei sei libri

della materia medicinale di Pedacio Dioscoride Anazarbeo, Vinetia 1568,

in cui raffigura per la prima volta la Cortusa.

Il suo merito maggiore resta legato, oltre alle specie vegetali da lui per primo descritte e analizzate (la Cortusa, il Doronico, il Satyrion Erythronium, l'Helianthus annuus ecc.), alle fortune dell'Orto botanico patavino e al suo impegno - testimoniato dalle lettere - per la diffusione di simili istituzioni anche presso altre città: in effetti l'Orto di Padova fu il modello di quelli sorti in seguito a Roma, a Ferrara e altrove.

Giacomo Antonio Cortusi auch Giacomo Antonio Cortuso oder Jacobus Antonius Cortusus (* 1513 in Padua; † 21. Juni 1603 in Padua) war ein italienischer Botaniker. Mit einer Verordnung des Dogen Pasquale Cicogna vom 10. November 1590 wurde Giacomo Antonio Cortusi zum Leiter des 1545 gegründeten Botanischen Gartens in Padua, dem ältesten Botanischen Garten der Welt, ernannt. Er tritt damit die Nachfolge des verstorbenen Melchior Wieland (Guilandinus) an. Ein Porträt von ihm befindet sich in Castore Durantes Herbario novo von 1585. Charles Plumier benannte ihm zu Ehren eine Gattung Cortusa. Carl von Linné übernahm später diese Gattung nicht, sondern stellte sie zur Gattung Thalia der Pflanzenfamilie der Pfeilwurzgewächse (Marantaceae). Linné benannte nach ihm die Gattung Cortusa der Pflanzenfamilie der Primelgewächse (Primulaceae). Möglicherweise ist auch Pietro Andrea Mattioli Urheber dieses Namens. Werke: L'horto de i semplici di Padova (Venedig, 1591).

La

Cortusa di Mattioli (nome scientifico Cortusa

matthioli, L., 1753) è un delicato e raro fiore delle zone alpine

appartenente alla famiglia delle Primulaceae.

Essendo questa specie unica

per il suo genere in Italia, difficilmente si possono trovare altre specie

simili. Il nome del genere (Cortusa)

fu introdotto dal Mattioli in ricordo del professore Giacomo Antonio Cortusi,

custode dell'Orto Botanico di Padova, morto nel 1603. Il nome specifico (matthioli)

ricorda invece Pierandrea Mattioli (Siena 1500 - Trento 1577). Il binomio

scientifico di questa specie fu definitivamente fissato da Carl von Linné![]() (1707-1778), considerato il

padre della moderna classificazione scientifica degli organismi viventi. I

tedeschi chiamano questa pianta Alpen-Glöckel oppure Heilglöckchen, mentre i

francesi la chiamano Cortuse de Matthiole e gli inglesi la chiamano: Bear's-ear

Sanicle ma anche Cortusan primrose.

(1707-1778), considerato il

padre della moderna classificazione scientifica degli organismi viventi. I

tedeschi chiamano questa pianta Alpen-Glöckel oppure Heilglöckchen, mentre i

francesi la chiamano Cortuse de Matthiole e gli inglesi la chiamano: Bear's-ear

Sanicle ma anche Cortusan primrose.

È una pianta di altezza media tra i 20 e 40 cm, con forma biologica del tipo emicriptofita scaposa (H scap), ossia piante erbacee perenni con gemme svernanti a livello del suolo e protette dalla lettiera o dalla neve, dotate di un asse fiorale eretto e privo di foglie. L'infiorescenza consiste in un'ombrella con diversi fiori (5 – 15) unilaterali dotati di pedicelli, finemente pubescenti, di varia lunghezza e arcuati alla fioritura. I fiori sono ermafroditi, attinomorfi, tetraciclici (ha i 4 verticilli fondamentali delle Angiosperme: calice – corolla – androceo – gineceo), pentameri (calice e corolla divisi in 5 parti). I fiori sono lunghi da 7 a 12 mm.

In Italia questa specie è diffusa (ma è considerata molto rara) soprattutto sulle Alpi Venete, Trentine e Piemontesi. Fuori dall'Italia è presente nei paesi dell'Europa centro-orientale, in Russia, ma anche sulla catena dell'Himalaya e in generale nell'Asia settentrionale. In effetti l'areale alpino può essere considerato l'estrema zona occidentale della distribuzione di questa specie centrata soprattutto nell'Asia (dagli Urali al Giappone). Secondo il botanico Sandro Pignatti la particolare distribuzione di questa specie sulle nostre Alpi indicherebbe che si tratta di un relitto della flora tardo-terziaria: infatti le zone in cui si trova sono aree marginali (di rifugio) fuori dai limiti della glaciazione quaternaria.

L'unico impiego di questa pianta è nel giardinaggio. Anzi, per la sua delicata bellezza viene considerata una delle più belle piante per il giardino alpino. Per una buona riuscita del suo impianto si deve sistemarla in una posizione ombreggiata e fresca, come anche si trova nella versione spontanea, in un composto terroso ricco di humus. Questa specie è considerata a rischio di estinzione quindi normalmente è protetta e ne è vietata la raccolta.