Lessico

Costantino Africano

Medico arabo (Cartagine ca. 1010/1015 - Cassino 1087). Dopo aver

viaggiato e lavorato in vari paesi arabi, si trasferì in Italia, soggiornando

soprattutto a Salerno. Uomo di vastissima erudizione e medico di fama, è

soprattutto ricordato per aver tradotto e introdotto nel mondo occidentale

numerose opere di medicina arabe e greche che furono i testi letti nella

scuola salernitana![]() ,

la cui produzione più famosa nei secoli fu però la raccolta di massime

igienico-farmacologiche: il Regimen sanitatis salernitanum.

,

la cui produzione più famosa nei secoli fu però la raccolta di massime

igienico-farmacologiche: il Regimen sanitatis salernitanum.

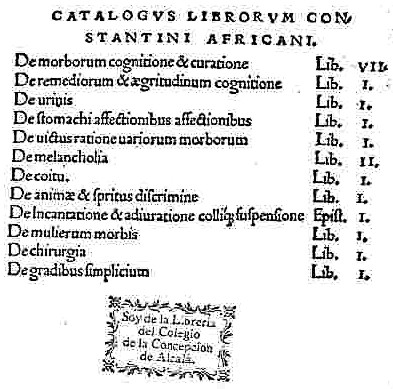

Cesare Cantù (1804-1895) in Storia degli Italiani (IV, 1857) afferma che una precisa descrizione della lebbra vera risale al 1087 e che la dobbiamo a Costantino Africano, il quale ne parla nel De morborum cognitione et curatione (1536 - VII,17 De elephantiasi). Effettivamente possiamo associarci a Cantù nell'affermare che ne disquisì a ragion veduta, ma è del tutto aleatorio per noi medici del XXI secolo – che ancora ci troveremmo in gramaglie nel diagnosticare un morbo di Hansen, come pretende l'attuale eufemismo che etichetta gli impotenti come Tirolesi – è del tutto aleatorio, si diceva, affermare che la descrizione e la suddivisione della lebbra in 4 tipi (quadrifaria) proposta da Costantino, sotto il termine allora corrente di elefantiasi, corrisponda alla clinica della lebbra da Mycobacterium leprae anziché ad altre patologie.

In

un'affermazione Costantino pare masticare piuttosto bene la materia, quando

nella parte terapeutica afferma che la lebbra è difficile da curare, perché

quando viene diagnosticata ha invaso l'organismo già da troppo tempo - Lepra

difficilis est ad curandum, et hoc ideo quia cum cognoscitur, diu est quod

corpus invasit. Per il testo completo diagnostico e terapeutico si veda la

voce lebbra![]() .

.

La seguente biografia di Costantino è molto più ricca. È tratta dal Dizionario biografico della storia della medicina e delle scienze naturali - Franco Maria Ricci, Milano, 1985.

Costantino

Africano

nato a Cartagine nel 1015 circa

morto a Montecassino nel 1087 circa

Medico

La traduzione in latino di testi arabi di medicina fu uno dei principali avvenimenti associati alla fioritura delle università durante il tardo secolo XI e tutto il secolo XII. Quelle di Costantino Africano furono tra le prime traduzioni che restituirono all’Occidente la cultura classica. Un medico salernitano dell’XI secolo, di cui non conosciamo il nome, ci riferisce che Costantino era un mercante saraceno che portò all’Abbazia benedettina di Montecassino numerosi testi medici greci in arabo. Sembra che là Costantino si sia fatto monaco e abbia dedicato poi il resto della sua vita a tradurre in latino quei testi, ad uso dei medici della vicina Salerno. Le sue traduzioni non possono venir datate in modo sicuro; e inoltre quelle che oggi sembrano essere sue opere originali potrebbero — in seguito ad ulteriori ricerche — rivelarsi anch’esse traduzioni dall’arabo.

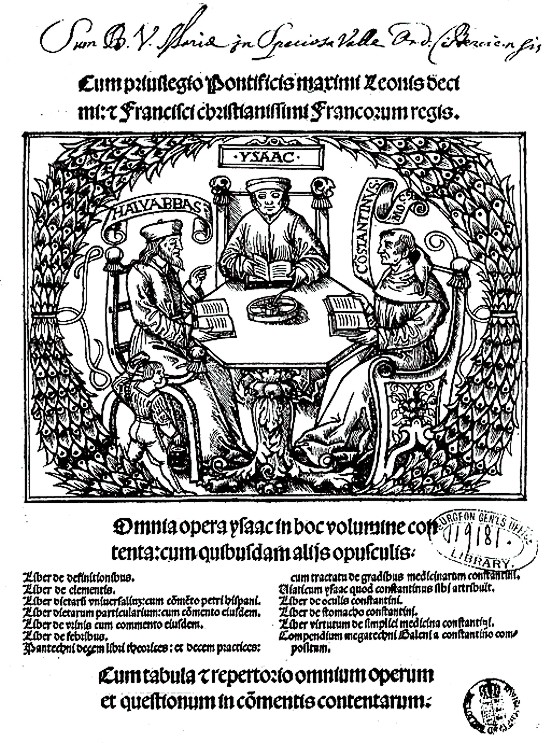

La più importante di tutte le versioni di Costantino è la Pantegni di Alì ibn al-Abbàs (m. 994), che tratteggiava a grandi linee una teoria della medicina. Costantino sembra aver omesso gran parte del testo di Alì sulla pratica medica; l’opera fu completata dopo la morte da un discepolo, il monaco Giovanni Afflacio (1040-1100 ca.), altro musulmano convertito alla fede cristiana.

A

Costantino si deve anche la traduzione dell’opera di Ibn al-Jazzàr (m.

1009) da lui chiamata Viaticum

(una guida medica per i poveri), e quella della popolarissima uroscopia di

Isacco Israeli o Isacco Giudeo![]() (attivo nel IX-X secolo).

(attivo nel IX-X secolo).

Molti

testi greci che erano stati tradotti in arabo ci vennero restituiti in lingua

latina da Costantino: tra di essi i commentari di Galeno![]() agli Aforismi e

ai Prognostici di Ippocrate

agli Aforismi e

ai Prognostici di Ippocrate![]() ;

di quest’ultimo Costantino tradusse l’Ars medica.

;

di quest’ultimo Costantino tradusse l’Ars medica.

Le sue traduzioni costituiscono la base dell’Articella, raccolta di operette mediche che fu uno dei più famosi testi medievali di medicina e che restò in uso fino al Rinascimento. Va detta una parola anche sul metodo di traduzione di Costantino, dal momento che lo si è ingiustamente accusato di aver tentato di contrabbandare per sue opere originali delle semplici versioni in altra lingua. È vero che Costantino omette talvolta di menzionare le sue fonti immediate; ma è anche vero che altrettanto spesso egli documenta completamente il suo lavoro. Per questo modo di procedere egli non si differenzia in alcun modo dalla maggior parte dei traduttori medievali, che non avevano acquisito il concetto moderno di sapere come esclusiva proprietà del suo autore.

Si può dire inoltre che in un certo senso le sue traduzioni sono un’opera personale in quanto i sommari e gli ampliamenti dei testi da lui tradotti vanno molto al di là dell’originale. La più equa valutazione dell’importanza di Costantino Africano per la storia della medicina consiste nell’affermare che, per la sua diligenza, il suo zelo, il suo acume e la sua cultura, egli fornì il materiale necessario a quel rinascimento medico che era iniziato con la Scuola Salernitana.

Il

giornale della Previdenza

ENPAM

10/2005

La Scuola di Salerno

La

leggenda (o forse la storia) vuole che i docenti fossero

un ebreo, un arabo,

un greco e un latino che,

sarà un caso?,

si chiamava Salernus. Le lezioni terminarono nel 1811.

di Fabio Astolfi

La storia, che a tratti si

fonde con la leggenda, vuole che a Salerno nascesse prima dell’anno Mille,

una scuola medica fondata da quattro maestri: Helinus, di origine ebraica, il

greco Pontus, l’arabo Adela e il latino Salernus. È quanto mai

significativo che questi quattro personaggi rappresentino le varie etnie e

culture presenti nel sud Italia medievale, nelle quali erano confluite inoltre

tutte le conoscenze sia scientifiche che mediche del passato. A dimostrazione

del crescente entusiasmo creato intorno a questa nuova istituzione è

emblematico notare come già agli inizi del X secolo la moglie del re francese

Carlo III aveva a corte un medico salernitano, mentre il vescovo di Verdun,

Adalberone, si recò a Salerno nel 984 per ricevere delle cure, come fece

anche nel 1050 Desiderio, abate di Montecassino. Proprio la vicinanza con

questo importante polo religioso e culturale, l’abbazia di Montecassino,

fondata da San Benedetto agli inizi del VI secolo e fin da subito luogo

adibito anche ad assistenze per gli infermi, fu di ulteriore impulso alla

nascita della Scuola salernitana di medicina. Ma lo spirito di questo luogo fu

sempre caratterizzato da un’evidente laicità, in netto contrasto con le

altre organizzazioni di tipo medico e assistenziale di chiara matrice

religiosa. Col tempo le caratteristiche della Scuola salernitana, come

l’insegnamento e la formazione professionale, diventeranno prerogativa delle

Università. Questi chiari elementi di modernità, insieme alla eterogeneità

culturale, permisero anche l’apertura a un corpo docente di donne, fino ad

allora relegate alla cura e allo studio delle sole patologie femminili o al

massimo utilizzate come infermiere. Ne è un chiaro esempio la figura di Trotula![]() ,

detta anche Trocta, autrice di un trattato sul parto dal titolo De mulierum passionibus ante, in et post partum, tenuto in considerazione e

utilizzato fino al XVI secolo. Nel testo vengono descritte le fasi e il

comportamento da tenere durante il parto, le cure per il neonato e la sua

alimentazione, la cura del prolasso dell’utero e dei polipi uterini. Sarà

questo il primo testo di ostetricia scritto in Europa occidentale da un autore

cristiano. Ma la storiografia “ufficiale”, o almeno una corrente di

questa, tende a suddividere la storia della Scuola di Salerno in tre periodi,

di cui il primo, dalle origini all’anno Mille, è talvolta considerato

precedente all’istituzione di una vera e propria scuola. Per questo talvolta

si attribuisce la fondazione della Scuola medica di Salerno al cartaginese

Costantino l’Africano che, fuggito dalla sua terra d’origine perché

accusato di magia, si stabilì tra il 1075 ed il 1077 a Salerno, dove quindi

già esisteva un polo attrattivo per studiosi, che qui si riunivano per

mettere a confronto le proprie conoscenze soprattutto in campo medico. Sarà

grazie all’impulso di questo personaggio che si avranno delle vere e proprie

riforme nell’insegnamento; basti pensare che fino ad allora era disponibile

come libro d’anatomia l’Anatomia porci Cophonis, l’anatomia del maiale scritta da un certo Cofone,

probabilmente desunta e rielaborata dal testo anatomico di Galeno

,

detta anche Trocta, autrice di un trattato sul parto dal titolo De mulierum passionibus ante, in et post partum, tenuto in considerazione e

utilizzato fino al XVI secolo. Nel testo vengono descritte le fasi e il

comportamento da tenere durante il parto, le cure per il neonato e la sua

alimentazione, la cura del prolasso dell’utero e dei polipi uterini. Sarà

questo il primo testo di ostetricia scritto in Europa occidentale da un autore

cristiano. Ma la storiografia “ufficiale”, o almeno una corrente di

questa, tende a suddividere la storia della Scuola di Salerno in tre periodi,

di cui il primo, dalle origini all’anno Mille, è talvolta considerato

precedente all’istituzione di una vera e propria scuola. Per questo talvolta

si attribuisce la fondazione della Scuola medica di Salerno al cartaginese

Costantino l’Africano che, fuggito dalla sua terra d’origine perché

accusato di magia, si stabilì tra il 1075 ed il 1077 a Salerno, dove quindi

già esisteva un polo attrattivo per studiosi, che qui si riunivano per

mettere a confronto le proprie conoscenze soprattutto in campo medico. Sarà

grazie all’impulso di questo personaggio che si avranno delle vere e proprie

riforme nell’insegnamento; basti pensare che fino ad allora era disponibile

come libro d’anatomia l’Anatomia porci Cophonis, l’anatomia del maiale scritta da un certo Cofone,

probabilmente desunta e rielaborata dal testo anatomico di Galeno![]() .

Alla venuta di Costantino l’Africano corrisponde il momento di massimo

splendore della Scuola salernitana, durato fino al 1300 circa; fu lui, sembra,

a introdurre la medicina ippocratica e galenica a Salerno, come anche le sue

conoscenze desunte dalla cultura arabo-islamica, traducendo molti testi

dall’arabo al latino. A questo periodo appartengono anche i primi

provvedimenti legislativi che organizzeranno la stessa Scuola: ad esempio nel

1140 il re Ruggero di Sicilia promulgò un decreto per cui “chiunque da quel

momento desiderasse esercitare la medicina deve presentarsi ai nostri

ufficiali e giudici e sottoporsi alla loro decisione. Chiunque sarà stato così

audace da trascurare ciò sarà punito con la prigione e con la confisca dei

beni”. Un secolo dopo, nel 1224, tale concetto fu ribadito da Federico II

.

Alla venuta di Costantino l’Africano corrisponde il momento di massimo

splendore della Scuola salernitana, durato fino al 1300 circa; fu lui, sembra,

a introdurre la medicina ippocratica e galenica a Salerno, come anche le sue

conoscenze desunte dalla cultura arabo-islamica, traducendo molti testi

dall’arabo al latino. A questo periodo appartengono anche i primi

provvedimenti legislativi che organizzeranno la stessa Scuola: ad esempio nel

1140 il re Ruggero di Sicilia promulgò un decreto per cui “chiunque da quel

momento desiderasse esercitare la medicina deve presentarsi ai nostri

ufficiali e giudici e sottoporsi alla loro decisione. Chiunque sarà stato così

audace da trascurare ciò sarà punito con la prigione e con la confisca dei

beni”. Un secolo dopo, nel 1224, tale concetto fu ribadito da Federico II![]() ,

che ordinò che nessuno avrebbe potuto esercitare la medicina senza avere

superato un esame presso la facoltà di Salerno. Si stabilì inoltre che il

candidato avrebbe dovuto studiare la logica per almeno tre anni, medicina a

Salerno per cinque anni, e dopo esercitare l’apprendistato per un anno

accanto a un valente medico. Ma con la nascita delle prime vere Università,

tra cui quella di Napoli, è segnato il destino della Scuola medica di

Salerno, che dal XIV secolo comincia il suo lento ma graduale declino,

conclusosi nel 1811, anno in cui la Scuola viene soppressa.

,

che ordinò che nessuno avrebbe potuto esercitare la medicina senza avere

superato un esame presso la facoltà di Salerno. Si stabilì inoltre che il

candidato avrebbe dovuto studiare la logica per almeno tre anni, medicina a

Salerno per cinque anni, e dopo esercitare l’apprendistato per un anno

accanto a un valente medico. Ma con la nascita delle prime vere Università,

tra cui quella di Napoli, è segnato il destino della Scuola medica di

Salerno, che dal XIV secolo comincia il suo lento ma graduale declino,

conclusosi nel 1811, anno in cui la Scuola viene soppressa.

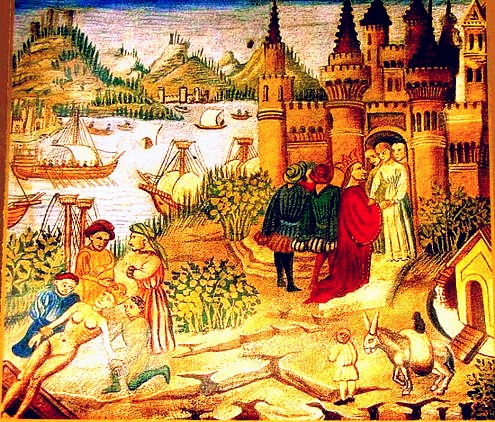

La

Scuola Medica Salernitana così come appare in una miniatura del Canone di

Avicenna.

L’immagine rappresenta la storia leggendaria di Roberto, duca di Normandia.

Ferito mortalmente da una freccia, fu salvato eroicamente dalla moglie che ne

succhiò il veleno

usando la tecnica studiata e prescritta dai medici di Salerno.

Dictionnaire

historique

de la médecine ancienne et moderne

par Nicolas François Joseph Eloy

Mons – 1778