|

|

218 |

|

Ulisse Aldrovandi

Ornithologiae tomus alter - 1600

Liber

Decimusquartus

qui

est

de Pulveratricibus Domesticis

Libro

XIV

che tratta

delle domestiche amanti della polvere

trascrizione di Fernando Civardi - traduzione di Elio Corti - revisione di Roberto Ricciardi

Si raccomanda l'opzione visualizza -> carattere -> medio del navigatore

|

Octava

rursus die oculi maiores adhuc

videbantur, utpote ciceris ferme magnitudine. Totum corpus tunc sese

velociter movebat, et iam crura, et alae distincte cerni incipiebant.

Rostrum tamen interim muccosum adhuc erat. Sed forte quispiam quaerat,

cur prius superiores, quam inferiores partes in eiusmodi formatione

appareant: cui responsum velim, virtutem, seu facultatem formatricem in

superioribus magis quam in inferioribus vigere, quod spiritales sint, et

per consequens plus caloris obtineant. Caeterum istaec omnia, quae hac

die videbam, sequenti manifestiora apparebant. |

-

Embrione di pollo |

|

Decima

die non amplius caput toto

corpore maius erat, magnum tamen, ut in infantibus etiam videmus:

magnitudinis autem causa est humidissima cerebri constitutio. Quod vero

Aristoteles dicit[1]

oculos fabis maiores esse, id

profecto minime verum est, si de vulgaribus nostris fabis locutus fuerit,

cum alioqui ervi, vel ciceris albi magnitudinem non excederent: atque

hinc etiam non absurde quispiam colligat fabas antiquorum fuisse

rotundas, quales araci sunt, quem ideo fabam veterum quidam existimant.

Neque etiam verum est quod tradit[2],

{tunc}, <tunc>, scilicet,

oculos pupillis adhuc carere. Etenim hae non tantum hac die

apparebant, sed duabus etiam praecedentibus, una cum omnibus partibus,

ac humoribus. Quod vero ait detracta

cute nihil solidi videri, sed humorem tantum candidum, rigidum, et

refulgentem ad lucem, nec quicquam aliud, id de crystallino humore

mihi dixisse videtur, qui tamen haud solus apparebat, sed vitreus quoque

et albugineus, unde non parum hallucinatus videri potest Philosophus,

uti etiam Albertus, qui eo tempore nihil duri, et glandulosi in iis

reperiri existimat, cum crystallinus humor solidus sit, ac quam maxime

conspicuus. |

Al

decimo giorno la testa non si presentava più di dimensioni maggiori

rispetto al resto del corpo, tuttavia era grande, come possiamo vedere

anche nei neonati: causa della sua grandezza è la costituzione

estremamente umida del cervello. Ciò che afferma Aristotele |

|

Eadem

item die vidi omnia viscera,

nempe cor, iecur, pulmonem. Cor autem, et iecur erant albicantis coloris:

et cordis motus non solum apparebat, antequam foetum aperirem, sed iam

secto etiam thorace moveri videbatur. Erat autem pullus involutus

quartae illi membranae plurimis venis refertae[3],

ne in humore iaceret. Cernebam etiam vasa umbilicalia prope anum ad

umbilicum deferri, ibique infer<r>i, ut cibum per illum petat

foetus. Vidi denique, quod Aristoteles non advertit, in dorso prope

uropygium pennarum principia nigricantia menti humani cuti non absimilia,

cui pili abrasi sint. |

Sempre

nello stesso giorno vidi tutti i visceri, e precisamente cuore, fegato,

polmone. Cuore e fegato erano di colore bianchiccio: e il movimento del

cuore non solo era evidente prima che aprissi il feto, ma lo si vedeva

muoversi non appena era stato sezionato anche il torace. Il pulcino era

avvolto in quella quarta membrana – amnios - costellata da

numerosissime vene, affinché non giacesse nel liquido. Distinguevo

anche i vasi ombelicali in prossimità dell’ano dirigersi verso

l’ombelico, e qui penetrarvi, in modo che il feto per suo tramite si

procuri il nutrimento. Cosa che Aristotele non segnala, vidi infine sul

dorso in prossimità dell’uropigio |

|

Die

subsequenti haec omnia erant

manifestiora, et in superioris rostelli extremitate erat quid albidi,

cartilagineum, et subduriusculum, quod rursus die decimatertia magis

erat conspicuum. Erat autem rotundum milii grano haud absimile.

Sagacissima rerum parens natura id ibi fabricasse videtur, ut impediat,

ne rostello suo vel venulas, vel membranulas, vel alias quascunque

tenerrimas particulas pertundat. Aiunt mulierculae, pullos iam natos

cibum capere non posse nisi prius id auferatur. |

Il

giorno seguente tutte queste strutture erano più manifeste e

all’estremità del beccuccio superiore c’era qualcosa di

bianchiccio, cartilagineo e abbastanza consistente che poi, al 13°

giorno, era più evidente – il diamante |

|

Decimaquarta

die pullus iam totus plumescebat. Decimaquinta in digitis

ungues albicantes apparebant. Die vero decimasexta ovum aperire placuit

in opposita parte, ubi nativa tunica, sed unica tantummodo apparebat,

eaque alba. Alteram enim quam in altera parte semper videram, hic

observare minime datum est. Itaque dubitabam an ea tantum pro albuminis

tutela nata sit, cum scilicet ovum non sit recens, vel ad pulli

defensionem in ovo incubato. Nam indies illa magis magisque

decidere videtur, et foetum sequi, qui sui gravitate deorsum decidit. |

Il

quattordicesimo giorno il pulcino era già tutto impiumato. Il

quindicesimo giorno alle dita erano visibili le unghie bianchicce. Il

sedicesimo giorno ho voluto aprire l’uovo dalla parte opposta dove era

visibile la tunica appartenente al guscio, ma ce n’era una sola, e

anch’essa bianca. Infatti quell’altra che avevo sempre visto dal

lato opposto, in questo punto non è assolutamente possibile osservarla.

Pertanto ero in dubbio se essa si sia formata solamente per proteggere

l’albume quando l’uovo non è recente oppure se doveva difendere il

pulcino nell’uovo in incubazione. Infatti col passare dei giorni

sembra vieppiù abbassarsi e seguire il feto, che cade giù per il suo

stesso peso. |

|

Aristoteles

etiam unicam tantum esse eiusmodi tunicam his verbis[4]

videtur innuere. Sunt,

inquit, quandoque locata ova hoc ordine, prima, postremaque ad testam ovi

membrana posita est, non testa ipsius nativa, sed altera illi subiecta:

liquor in ea candidus est, quasi diceret, omnes partes in ovo

locatae sunt hoc ordine; nempe prima, postremaque ad testam ovi membrana

posita est. Intelligit meo iudicio per primam, et postremam membranam,

eas membra<na>s recens in incubato ovo genitas, eas videlicet,

quas aliquoties appellavi tertiam secundinam, et quartam, quam

involventem foetum dixi. Nam cum dicit testae nativam non esse, ostendit

nec primam, nec secundam esse, quae ab altera ovi parte reperitur.

Videtur igitur excludere hanc nativam sive primam, vel secundam, et

intelligere tertiam, quam secundinam saepe vocavi. Cum vero dicit[5],

sed altera illi subiecta, intelligit

eandem, secundinam nempe testae subiectam, quod vel ex hoc maxime liquet,

quod candidum in ea liquorem inesse dicat. Is enim, ut supra ostendi,

inter tertiam, et quartam continetur. Hinc manifesto errore Suessanus

convincitur, qui ex Ephesio per primam interpretatur eam, quae testae

adhaeret, per postremam vero, quae albumini. |

Anche

Aristotele con le seguenti parole sembra voler indicare che tale tunica

è solo una. Egli dice Poiché le uova sono organizzate in questo

ordine, addossate al guscio dell’uovo si trovano una prima e una

seconda membrana che non è quella appartenente al guscio, ma l’altra

che è sottostante alla prima: in essa si trova del liquido bianco come

la neve, come se dicesse che nell’uovo tutte le parti sono

disposte in questo ordine; e precisamente che la prima e la seconda

membrana sono addossate al guscio dell’uovo. A mio avviso egli intende

per prima e seconda membrana quelle membrane che da poco si sono

generate nell’uovo in incubazione, senza dubbio quelle che qualche

volta ho denominato come terza del secondamento - allantoide, e come

quarta che ho detto avvolgere il feto - amnios. Infatti, quando dice che

non è appartenente al guscio, dimostra che non è né la prima, né la

seconda che si rinviene dall’altro lato dell’uovo. Pertanto sembra

escludere che questa che appartiene al guscio sia o la prima o la

seconda, e intenda dire che è la terza, che spesso ho denominato del

secondamento. Infatti quando dice, ma quell’altra che è a essa

sottostante, intende dire quella stessa membrana, cioè del

secondamento, che si trova addossata al guscio, e ciò è estremamente

chiaro anche dal fatto che egli dice che al suo interno si trova del

liquido bianco come la neve. Infatti questo liquido, come dianzi ho

dimostrato, è contenuto fra la terza e la quarta. Quindi il Suessano -

Agostino Nifo |

|

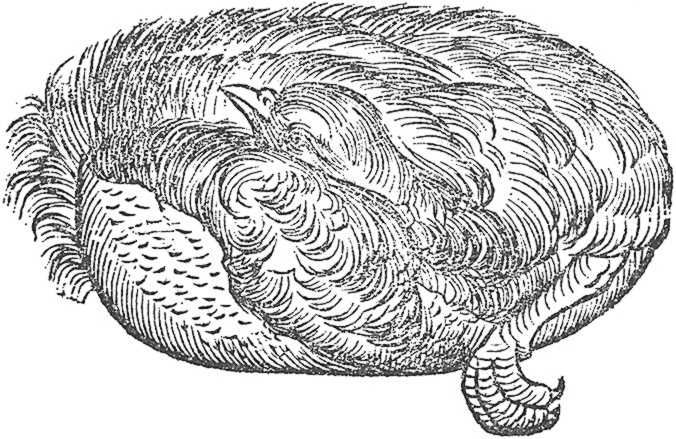

Quae

omnia a nobis observata quotidie in sequentibus

diebus evidentiora, utpote in perfectissimo pullo apparebant. Die vero

vigesima pullus putamine a parente Gallina ablato hora vigesimasecunda

sua sponte exivit. Sequens icon ostendit situm perfecti iam pulli in

utero [ovo?[6]]. |

Tutto

quello che quotidianamente avevamo osservato si fece più evidente nei

giorni successivi, in quanto si manifestavano in un pulcino

completamente finito. Al ventesimo giorno il pulcino, asportato il

guscio a opera della chioccia, uscì da solo alla ventiduesima ora.

L’illustrazione che segue mostra la posizione in utero di un pulcino

ormai ultimato. |

[1] Historia animalium VI,3, 561a 30-32: In questo periodo gli occhi sono prominenti, più grandi di una fava e neri; se si asporta la pelle, vi si trova all’interno un liquido bianco e freddo, assai risplendente in piena luce, ma nulla di solido. (traduzione di Mario Vegetti)

[2] Historia animalium VI,3, 561a 28: Esso ha ancora la testa più grande del resto del corpo, e gli occhi più grandi della testa; e tuttora privi della vista. (traduzione di Mario Vegetti)

[3] Stavolta è Aldrovandi che verosimilmente prende un abbaglio in questo farraginoso sovrapporsi di membrane senza un nome specifico. Questa quarta membrana dovrebbe corrispondere all’amnios che, al contrario dell’allantoide, non è vascolarizzato, e dovrebbe corrispondere a quanto riferito da Aldrovandi a pagina 216 quando riporta la descrizione tratta da Aristotele. Infatti a pagina 216 leggiamo: Tum vero membrana alia circa ipsum foetum, ut dictum est, ducitur arcens humorem: sub qua vitellus alia obvolutus membrana, in quem umbelicus [umbilicus] a corde, ac vena maiore oriens pertinet, atque ita efficitur, ne foetus alterutro humore attingatur.

[4] Historia animalium VI,3, 561b 15-18: Ogni parte si trova così disposta nel modo seguente: in primo luogo, all’estrema periferia presso il guscio c’è la membrana dell’uovo, non quella del guscio ma quella al di sotto di essa. In questa è contenuto un fluido bianco, poi il pulcino, e attorno a esso una membrana che lo isola, affinché non sia immerso nel fluido; sotto il pulcino è sito il giallo, a cui porta una delle vene menzionate, mentre l’altra va al bianco circostante. (traduzione di Mario Vegetti)

[5] Historia animalium VI,3, 561b 17: Ogni parte si trova così disposta nel modo seguente: in primo luogo, all’estrema periferia presso il guscio c’è la membrana dell’uovo, non quella del guscio ma quella al di sotto di essa. (traduzione di Mario Vegetti)

[6] Forse non si tratta di una svista di Aldrovandi, bensì di una conseguenza delle elucubrazioni di Aristotele contenute in De generatione animalium e riportate da Aldrovandi a pagina 215, per cui negli ovipari l’uovo corrisponderebbe a un utero materno staccato dalla madre.