vol. 3° - VIII.

UOVO

E

APPARATO GENITALE FEMMINILE

|

|

Nella maggioranza degli uccelli si sviluppano solo l’ovaio

e l’ovidutto di sinistra, mentre quelli di destra sono presenti allo stato

vestigiale. Però l’ovaio di destra può essere stimolato ad accrescersi

sino a trasformarsi in un organo maturo se l’altra gonade viene asportata

dopo il 30°

giorno di vita. Se nel pollo l’ovariectomia sinistra è praticata più

precocemente, essa è seguita dalla formazione di un ovotestis a destra, che

in alcuni casi può presentarsi come un testicolo funzionante.

1. OVAIO SINISTRO

L’ovaio di sinistra raggiunge

il massimo sviluppo quando la gallina si trova in attività riproduttiva.

Presenta forma irregolare, simile a quella di un grappolo d'uva: gli acini

sono rappresentati dai follicoli oofori i quali si staccano in

modo più o meno distinto dalla superficie dell'organo. I follicoli più

grandi sono ben rilevati e sono uniti al resto dell'ovaio mediante il

peduncolo. Nella gallina in ovulazione sono costantemente presenti da 4

a

6

follicoli

di diametro superiore a 30 mm, che da soli sono sufficienti

a determinare l'aumento del peso ovarico durante il periodo riproduttivo.

L’ovaio è contenuto nella cavità addominale, sospeso

alla volta di tale cavità attraverso un corto mesovario, doppia lamina

peritoneale nel cui contesto sono presenti anche fibrocellule muscolari lisce.

Dorsalmente contrae rapporti con il rene sinistro e con parte del destro, con

l’aorta e con la vena cava. Ventralmente è contornato dal sacco aereo

addominale sinistro che, portandosi verso destra, va a saldarsi al mesovario,

sicché la gonade viene a essere contenuta nella tasca ovarica.

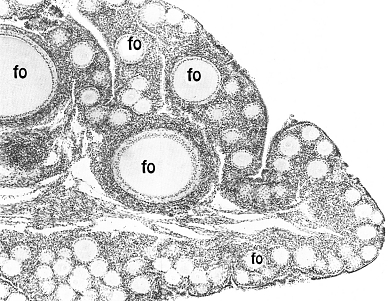

Fig.

VIII. 1 - Ovaio di gallina a piccolo ingrandimento.

fo = follicolo ooforo

Lo sviluppo dell'ovaio diventa significativo al

raggiungimento della maturità sessuale che in genere si verifica dopo 18-20

settimane

dalla nascita. Inizialmente l’accrescimento dell'organo è relativamente

lento, per ricevere una rapida spinta all’avvicinarsi della maturità quando

il suo peso sarà di 40-60 g.

A occhio nudo in un ovaio maturo si possono contare 2.500

follicoli

di varie dimensioni; ma l’osservazione microscopica ne indica oltre 12.000

e calcoli teorici depongono per valori che oscillano intorno al milione.

1.1. Struttura dell'ovaio

L'ovaio è costituito

essenzialmente da due distinte porzioni:

·

corticale,

che si trova in superficie e che accoglie i follicoli oofori in vario stadio

di maturazione

·

midollare,

che è profonda e in cui abbondano i vasi sanguigni.

La superficie della gonade è rivestita dall’epitelio

germinativo, tra le cui cellule sono accolti numerosissimi oogoni in attesa

dei processi maturativi.

I follicoli oofori hanno parete piuttosto

complessa costituita da più strati che si rendono ben manifesti durante la

maturazione: sino a quando sono di piccole dimensioni rimangono nello spessore

della corticale e man mano che la maturazione prosegue vanno sempre più

sollevandosi sulla superficie dell'organo, cui restano sempre vincolati dal

peduncolo. Per la presenza del peduncolo, negli uccelli le caratteristiche del

follicolo sono del tutto particolari.

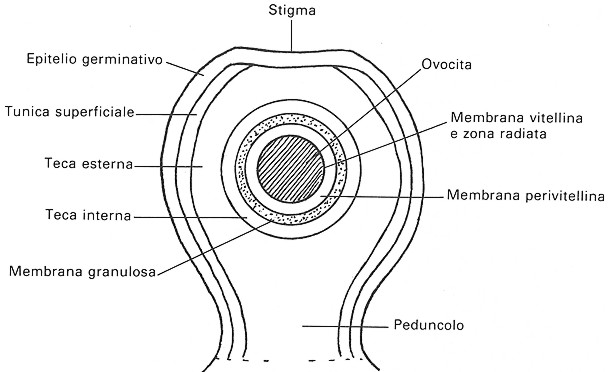

Fig. VIII. 2 - Struttura del follicolo ooforo

La parete di un follicolo prossimo all'ovulazione

appare costituita dai seguenti strati, che così si susseguono a partire dallo

strato più profondo:

·

membrana

vitellina: deriva dalla membrana plasmatica dell’oocita e si

presenta come una rete grossolana di fibre; apparentemente, dopo la

fecondazione subisce scarse modificazioni

·

zona

radiata: si rende evidente nei follicoli che hanno raggiunto un

diametro superiore a 7 mm; ha uno spessore di 5

mm ed è composta da pliche della

membrana vitellina in cui si immette il citoplasma oocitario; proiezioni della

membrana perivitellina si spingono tra queste pliche e possono anche essere

assunte dall’oocita

·

membrana

perivitellina: è una sottile zona acellulare, probabilmente secreta

dalla soprastante membrana granulosa; ha una struttura amorfa, anche se può

contenere dei corpuscoli in prossimità della zona radiata; si fa più

evidente nei follicoli prossimi all'ovulazione

·

membrana

granulosa: è composta da elementi cellulari che nei follicoli

molto piccoli o in quelli maturi sono disposti in un solo strato, mentre ne

presenta più strati nei follicoli di medie dimensioni; all'esterno poggia su

una spessa e ben evidente membrana basale amorfa

·

teca

interna: complessa è la sua costituzione; la parte più

profonda, contigua alla membrana basale amorfa, è composta da connettivo

lasso con prevalenza di fibre collagene; nella regione intermedia abbondano i

fibroblasti, mentre in quella esterna si trovano numerose cellule a citoplasma

vacuolizzato - le cellule luteiniche - ricche di lipidi e con funzione

endocrina

·

teca

esterna: è costituita da connettivo lasso che comprende molti

fibroblasti forniti di granuli posti a ridosso della membrana cellulare

·

tunica

superficiale: è fornita dallo stroma ovarico; si tratta di un

connettivo lasso molto vascolarizzato

·

epitelio

germinativo: si trova applicato alla superficie esterna del follicolo e talora può mancare.

Sulla superficie libera dei follicoli di diametro

maggiore a 4 mm si distingue una regione più chiara, povera di vasi: lo stigma.

È questo il punto in cui il follicolo si rompe al momento dell'ovulazione in

modo da permettere la deiscenza dell'uovo. Dopo l'ovulazione le pareti del

follicolo collabiscono e nonostante non diano origine a un corpo luteo come

nei mammiferi esse si mantengono attive per un certo tempo secernendo ormoni

steroidei. Queste strutture sono indicate come follicoli

postovulatori e regrediscono rapidamente in circa 6 giorni.

Non tutti i follicoli giungono a maturazione: una quota

notevole, in differenti stadi di sviluppo, degenera e viene riassorbita. Si

tratta dei follicoli atresici, i quali danno luogo a

peculiari quadri morfologici che variano a seconda delle dimensioni del

follicolo colpito dall'atresia. In quelli più grandi spesso il vitello

fluisce fra le teche, dove viene riassorbito.

Nello stroma ovarico - sia nella porzione corticale che

midollare - si trovano gruppi di cellule

interstiziali

a funzione endocrina. Questi elementi possono avere origine dalle cellule

luteiniche della teca interna dei follicoli postovulatori e atresici, oppure

direttamente dai cordoni sessuali secondari della gonade embrionale.

1.2. Oogenesi

I compiti dell'ovaio consistono

nella produzione delle cellule germinali femminili e in una complicata

attività endocrina da cui dipendono funzioni molto importanti, quali la

vitellogenesi e la regolazione dello sviluppo dell'ovidutto.

Nella formazione e nella maturazione dei gameti femminili

si distinguono tre fasi successive: moltiplicazione, accrescimento,

maturazione.

La moltiplicazione interessa gli oogoni il cui

numero aumenta per normale mitosi, probabilmente limitata al solo periodo

embrionale. Quando quest’attività è terminata, gli oogoni sono pronti alle

fasi successive e vengono indicati come oociti.

L'accrescimento si identifica con la deposizione

nel citoplasma di un'enorme quantità di materiale di riserva - il vitello - che

sarà utilizzato dall'embrione. L'accrescimento comprende tre fasi:

·

un

periodo di mesi o anni in cui i fenomeni procedono con estrema lentezza e

portano alla deposizione soprattutto di grassi neutri

·

una

fase intermedia di circa 60 giorni con accumulo di proteine

·

un

periodo terminale di appena 7-11 giorni, culminante con l’ovulazione,

durante il quale viene aggiunta al citoplasma la massa del vitello molto ricco

di grassi, per cui in pochi giorni l’oocita passa da 0,5

g

a 19

g

di peso.

Gli oociti che iniziano l’accrescimento presentano nel

citoplasma, a ridosso del nucleo, il corpo di Balbiani,

costituito da citomembrane, strutture di Golgi, vescicole di varie dimensioni

e mitocondri. Nella matrice citoplasmatica abbondano fini granuli, gocciole

lipidiche e strutture filamentose.

Negli oociti che hanno raggiunto 0,3

mm

di diametro il corpo di Balbiani si disperde nel citoplasma e i suoi

componenti vanno ad applicarsi all'interno della membrana cellulare. In tale

zona si trovano anche vescicole di Golgi, mitocondri, gocciole lipidiche e

alcuni organuli caratteristici indicati come lining bodies

[1]

e fusi vitellini. Questi ultimi, con le gocciole

lipidiche, rappresentano il primo vitello.

Durante la seconda fase di sviluppo dell’oocita - da 2

a

6

mm

di diametro - comincia la sintesi del vitello vero.

Il nucleo dell’oocita assume posizione eccentrica e nel citoplasma si

formano numerosi vacuoli forniti di membrana. In alcuni di questi inizia la

deposizione di granuli e di gocciole osmiofile

[2]

,

molto ricche in proteine: si tratta del vitello bianco.

Dal citoplasma scompaiono le gocciole lipidiche e compaiono dei granuli, forse

di glicogeno, concentrati sotto la membrana cellulare.

Negli oociti ad accrescimento rapido l’accumulo di

vitello diventa massivo e si interrompe probabilmente solo con l’ovulazione.

Gran parte del materiale destinato a essere deposto nel citoplasma proviene

dal fegato e penetra nell’oocita con modalità non ancora precisate. Secondo

alcuni esso si limita a diffondere dai vasi tecali per giungere passivamente

alla cellula uovo; secondo altri quest'ultima interverrebbe attivamente

attraverso fenomeni di pinocitosi.

Nella cellula matura il vitello o tuorlo

occupa il citoplasma e appare composto di grosse sferule del diametro di 25-150

mm distribuite in una fase

continua. Sia in queste che nella fase continua sono contenuti numerosissimi

granuli più piccoli dotati di un diametro di 2 mm. Il meccanismo di formazione

di questo vitello, indicato come vitello giallo,

non è ben noto. È stato suggerito che le sferule derivino dalla progressiva

trasformazione delle vescicole citoplasmatiche circondate da membrana. Le

tappe iniziali del processo richiedono la vicinanza dei mitocondri che però

successivamente vanno a concentrarsi nel polo animale dell’oocita.

Con la vitellogenesi si

verificano modificazioni nella composizione chimica del vitello: dapprima è

ricco di grassi neutri, quindi di proteine nella fase di vitello bianco,

infine, quando diventa giallo, contiene soprattutto grassi.

|

Stadi

di sviluppo dell'oocita e della deposizione del vitello |

|||

|

Stadio |

Diametro

in mm |

Aspetto citologico |

Tipo di vitello |

|

1 |

0,05¸0,2 |

Corpo di Balbiani |

Principalmente

gocciole lipidiche di grassi neutri |

|

|

0,2¸0,3 |

Corpo di Balbiani disperso |

|

|

|

0,3¸1 |

Lining bodies e fusi vitellini |

|

|

2 |

2¸3 |

Vacuoli citoplasmatici |

Deposizione

principalmente di proteine, ma anche di alcuni lipidi (vitello bianco) |

|

3 |

3¸6 |

Sfere di vitello |

|

|

4 |

6¸9 |

Inizia la formazione del vitello vero |

Grande

quantità di lipidi (vitello giallo) |

|

|

9¸35 |

Rapido accumulo del vitello |

|

|

da

Botte & Pelagalli |

|||

Durante la maturazione

propriamente detta si giunge alla formazione del pronucleo femminile aploide.

Le tappe comprendono la meiosi 1ª e la

meiosi 2ª.

La prima divisione meiotica consiste nella riduzione del numero cromosomico e

conduce a un patrimonio aploide a partire da una costituzione diploide, detta

perciò divisione

riduzionale, mentre la meiosi seconda determina la separazione dei

cromatidi e rappresenta la divisione equazionale.

La divisione riduzionale, dalla quale prendono origine un

oocita secondario e un globulo polare, avviene 2 ore

prima dell'ovulazione, anche se i fenomeni che portano a essa sono già

individuabili 24 ore prima. Questa fase della meiosi sarebbe

controllata dall'ormone luteinizzante, LH.

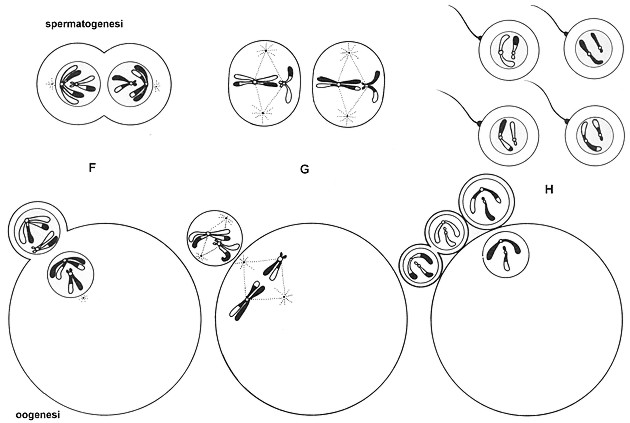

Fig.

VIII. 3 - Oogenesi e spermatogenesi.

F

prodotti della prima divisione meiotica che stanno separandosi

G

prodotti

della seconda divisione meiotica

H

risultato finale della meiosi:

nella femmina si ottengono un uovo e 3

corpuscoli polari,

mentre il maschio produce quattro spermatozoi.

La divisione equazionale si

verifica nell'ovidutto, quindi dopo l’ovulazione, e sembra richiedere l’intervento

dello spermatozoo. Alla fine della divisione equazionale si ha l’espulsione

di un secondo globulo polare e la formazione di un pronucleo femminile che è

pronto a fondersi con il nucleo dello spermatozoo.

1.2.a. Composizione del vitello giallo

Il vitello giallo è composto

per il 50% da acqua; il rimanente 50%

è

rappresentato da lipidi e proteine in proporzione 2:1

che rappresentano i solidi. Nei granuli è contenuto il 23%

dei

solidi: una fosfoproteina, la fosvitina,

e due lipoproteine ad alta densità, le lipovitelline.

A queste ultime è legata gran parte degli ioni calcio e ferro.

Se il tuorlo viene centrifugato, nel sopranatante troviamo oltre a

gran parte dell'acqua un complesso di proteine tra le quali

predomina una lipoproteina a bassa densità -

LDF = low density fraction -

che rappresenta il 65% dei solidi del sopranatante e il 95%

dei

lipidi. Il 10% delle proteine è costituito dalle levitine,

che hanno strette somiglianze con alcune proteine del sangue (globuline,

glicoproteine e albumina). Tralasciamo la dettagliata composizione del tuorlo,

compito dei testi di fisiologia. Dobbiamo invece accennare al contenuto in colesterolo

che è pressoché costante nelle uova deposte da ogni gallina, oscillando da 4

a

10

mg/g

di uovo, potendo variare a seconda delle razze e del ceppo. Le uova a guscio

bianco hanno un contenuto in colesterolo minore rispetto a quelle a guscio

marrone, mentre il tasso maggiore è raggiunto nell’uovo di Araucana.

Sul contenuto in colesterolo può influire il ritmo della

deposizione, per cui le buone ovaiole danno uova con meno colesterolo. Altro

fattore importante è l’alimentazione, ma di questo parleremo in seguito a

proposito della selezione di linee caratterizzate da uova a basso tenore di

colesterolo.

1.2.b. Controllo della sintesi del vitello

Gran parte dei componenti del

vitello giallo è sintetizzata dal fegato

sotto l’influsso degli steroidi sessuali, essenzialmente estrogeni.

Il fegato riversa i componenti nel sangue e di qui vengono trasferiti

all'oocita in accrescimento.

Nelle cellule epatiche sono state recentemente individuate

modificazioni morfologiche e biochimiche certamente connesse alla

vitellogenesi. Durante questo periodo il contenuto in grassi raddoppia e tutte

le strutture legate alla sintesi proteica si fanno più evidenti. Inoltre nel

plasma sono state messe in evidenza delle complesse fosfolipoproteine che

per composizione richiamano l’LDF e la fosvitina del tuorlo.

1.3. Ovulazione

Negli

uccelli lo sviluppo postnatale delle gonadi e la loro attività nella vita

adulta sono controllati dall'apparato endocrino attraverso l’asse

ipotalamo-ipofisario,

sul quale agisce un complicato insieme di fattori esogeni. Anche per il pollo

si verifica qualcosa di analogo a quanto accade all’uomo e che è

stigmatizzato nei Carmina Burana. Infatti il testo medievale, basato

sull’esperienza e del tutto ignaro del gioco ormonale, è piuttosto

categorico:

Tempore

brumali, vir patiens,

Animo vernali, lasciviens.

Latino facile facile: d’inverno, quando c’è la bruma,

l’uomo se ne sta quieto, ma quando la primavera incalza si dà alla pazza

gioia. In modo non diverso si comportano i nostri riproduttori.

Pare che negli uccelli, come nei mammiferi, la rottura del

follicolo, seguita dall’ovulazione, si verifichi secondo due modalità:

provocata e spontanea.

1.3.a. Ovulazione provocata

L’ovulazione provocata è

presente nella femmina di piccione, che depone due uova con l’intervallo di

un giorno e con una cadenza ciclica della durata di 35-40 giorni.

Questa deposizione naturale necessita di un evento esterno: coito, eccitamento

visivo. Se alla femmina di piccione vengono sottratte le uova così deposte -

rispettando cioè modalità e sequenza - dopo 8 giorni deporrà altre 2 uova e

continuerà con la stessa cadenza ravvicinata se esse vengono sistematicamente

rimosse dal nido. Possiamo pertanto concludere che entrano senz’altro in

gioco fattori nervosi attivi sull’ipofisi anteriore, e possiamo anche

arguire che l’attività ipofisaria spontanea non sarebbe in grado di

comandare un’ovodeposizione ravvicinata.

1.3.b. Ovulazione spontanea

Questo tipo di ovulazione è

caratteristico della gallina, la cui attività preipofisaria spontanea è in

grado di regolare l’ovodeposizione senza intervento di stimoli esterni.

Bisogna aggiungere che, sia nella gallina, sia in altri animali da cortile a

deposizione spontanea come l’anatra, certi fattori esterni, in particolare la

luce,

sono in grado di accrescere in modo notevole l’attività ipofisaria e di

anticipare la deposizione in femmine prepuberi, o di far deporre le femmine

adulte al di fuori della normale stagione sessuale. La deposizione può essere

stimolata con

l’alimentazione: proteine animali e vegetali, alcuni sali, olio di

fegato di merluzzo![]() , da non scordare il cibo sminuzzato che favorisce la

digestione.

, da non scordare il cibo sminuzzato che favorisce la

digestione.

Una volta raggiunta la maturità sessuale, l'attività

dell'ovaio diventa ciclica. Nella gonade di una gallina sono costantemente

presenti 4-6 oociti nella terza fase di accrescimento tra loro

legati in via gerarchica. Di norma ogni giorno un follicolo compie il proprio

ciclo ovulatorio e un altro follicolo viene richiamato dalla schiera di oociti

in attesa di intraprendere l’accrescimento. Così l’ovulazione è

quotidiana e ogni ciclo possiede una pausa. La durata della sequenza è

caratteristica della razza e talvolta dell'individuo.

È ovvio che le sequenze più lunghe sono particolarmente ricercate nelle

razze allevate per la produzione di uova. Le analisi ormonali e le indagini

sperimentali hanno permesso di chiarire, almeno in linea generale, i

meccanismi endocrini che sovrintendono all’attività ciclica dell'ovaio.

La nuova ovulazione segue di 30

minuti

la deposizione appena avvenuta, salvo che l’uovo sia stato deposto nel tardo

pomeriggio. In tal caso le nuova ovulazione viene rinviata al primo mattino

del giorno successivo. Da notare tuttavia che l’ovulazione non dipende dal

fatto meccanico dello sgravarsi, poiché si verifica a intervalli regolari

anche se l’uovo precedente è stato tolto prematuramente dall’utero.

L’ora della deposizione dipende dall’illuminazione:

una gallina che fa l’uovo ogni 26

ore,

deporrà alle 8, 10, 12, 14, 16, e deporrà per 5

giorni

di seguito, quindi riprenderà a deporre la mattina di dopodomani. Se si

rovesciano le condizioni d’illuminazione -

oscurando il giorno e illuminando la notte - si ottiene uno spostamento

di mezza giornata sull’ora della deposizione. Se l’illuminazione è

continua la gallina può ovulare e deporre in qualunque ora del giorno e della

notte. Dal punto di vista ormonale l’ovulazione è provocata dall’ormone

luteinizzante ed è arrestata dalla prolattina. Se la deposizione è

troppo precoce rispetto alla norma, si osservano uova con guscio molto

sottile, addirittura solo membranaceo.

Da notare inoltre che la gallina è in grado di deporre

uova feconde per un certo tempo dopo il suo isolamento:

da 15-20

giorni

sino a 32 giorni dall’ultima copula.

1.3.c. Regolazione ormonale dell’ovulazione

Lo sviluppo dei follicoli

ovarici è indotto dalle gonadotropine ipofisarie: FSH

(follicolostimolante) e LH (luteinizzante). Tuttavia il

ruolo specifico di questi due ormoni è ancora poco chiaro, ma si ritiene che

l’LH induca l’attività steroidogenica della gonade e sia primariamente

responsabile dell'ovulazione, mentre pare che l’FSH causi soprattutto l’accrescimento

dei follicoli. L’immissione in circolo della quantità di gonadotropine

necessarie a indurre la maturazione dell'ovaio nell'animale in accrescimento

è determinata da specifici fattori rilascianti elaborati dai nuclei

ipotalamici e inviati all'adenoipofisi attraverso il sistema vascolare

ipotalamo-ipofisario. Questa connessione neuroendocrina acquista particolare

significato se si tiene conto che l’ipotalamo riceve afferenze da altri

centri nervosi cui fanno capo diversi sistemi sensoriali capaci di percepire

parecchie modificazioni chimico-fisiche dell'ambiente, come luce e

temperatura.

L’FSH, con il contributo dell'LH, avvia l’accrescimento

del follicolo nell'animale che si approssima alla prima ovulazione. Sotto l’influsso

dell'LH il follicolo elabora estrogeni

che, immessi in circolo, raggiungono il fegato e vi inducono la sintesi dei

composti destinati a formare il vitello. Man mano che il follicolo si

accresce, esso produce progesterone che attraverso l'ipotalamo

è in grado di stimolare, un giorno prima della prevista ovulazione, un centro

ciclico dal quale dipende il rilascio episodico di una notevole quantità di

LH (effetto feedback

[3]

positivo). Il follicolo intanto è diventato particolarmente sensibile all'LH

e come risposta a questo ormone acquista la capacità di ovulare. In seguito

all'ovulazione la sintesi di progesterone decresce rapidamente e quindi il

ciclo si ripete, interessando il secondo follicolo della gerarchia e così

via.

Da quanto detto risulta evidente che a livello ipotalamico

vanno distinti due centri funzionali. Il primo, spesso indicato come centro tonico, sostiene il rilascio di

gonadotropine necessarie allo sviluppo dei follicoli, mentre l’altro, il centro

ciclico, interviene solo in rapporto all'ovulazione ed è

stimolato dal progesterone.

Le determinazioni dei livelli ematici di LH e di

progesterone sembrano rendere plausibile il modello ormonale illustrato, ma,

prima dell'aumento della gonadotropina, si osserva anche un significativo

incremento del testosterone circolante. Va aggiunto che la sensibilità

ipotalamica al progesterone deve essere opportunamente risvegliata dagli

estrogeni perché si abbia un adeguato rilascio di LH. Recentemente è stato

suggerito che vari corticoidi potrebbero in qualche modo interferire nella

sequenza.

1.3.d. Influenze esogene

Molti fattori possono

interferire in modo abbastanza vario con lo sviluppo e con l’attività della

gonade. A titolo d'esempio: l’insufficiente alimentazione

determina un ritardo dello sviluppo postnatale che si riflette inevitabilmente

sulla maturazione sessuale.

Più diretti e critici sono gli effetti del fotoperiodo,

cioè delle ore di luce giornaliere. Negli uccelli che vivono in regioni

temperate l’incremento del fotoperiodo in primavera e il decremento nella

tarda estate o nell'autunno agiscono da regolatori per l’attività delle

gonadi. In linea generale l’allungamento del fotoperiodo si comporta da

stimolante, mentre il suo accorciamento funziona da inibente. Tali fenomeni

sono abbastanza evidenti negli animali allo stato libero, mentre acquistano

minor valore nelle specie domestiche, in particolare nel pollo, che è stato

selezionato da soggetti viventi ai tropici. Ciò nonostante, in tutti gli

uccelli domestici l’incremento del fotoperiodo può anticipare la comparsa

della maturità sessuale, mentre la riduzione è in grado di ritardarla. Inoltre

i

regimi fotoperiodici interferiscono con la carriera riproduttiva. Ad

esempio, fotoperiodi brevi e costanti di 6 ore diminuiscono la produzione totale di uova; nel

tacchino e nella quaglia sono richieste almeno 10 ore

giornaliere di luce per avere uno sviluppo normale della gonade e una buona

produzione di uova.

Nella pratica zootecnica sono stati introdotti particolari

programmi di luce da somministrare in vari periodi della vita, al fine di

contemperare le esigenze di un buon sviluppo corporeo con una sufficiente resa

produttiva. Esiste ormai la possibilità di scegliere tra un numero di uova

elevato e basso, in questo caso fornite di guscio più robusto.

Il meccanismo d’azione della luce implica l’interessamento

sia di centri nervosi che dell'epifisi, i quali vanno a regolare i centri

ipotalamici produttori dei fattori rilascianti.

2. Ovidutto sinistro

Nella maggioranza degli uccelli si sviluppa solo l’ovidutto

sinistro. Il destro si atrofizza precocemente e nell'adulto se ne possono

osservare dei residui. L'ovidutto presenta variazioni di volume imputabili

alla riproduzione, molto evidenti nei riproduttori stagionali, mentre nella

gallina questo aspetto riveste scarsa importanza. In fase ovulatoria l’ovidutto

svolto della gallina ha una lunghezza di 50-80 cm

con un peso di oltre 70 grammi.

L'ovidutto è un condotto convoluto a pareti spesse posto

tra l’ovaio e la cloaca, in rapporto superiormente con l’ovaio e,

caudalmente a questo, con il rene sinistro e con la volta della cavità

pelvica; stretti rapporti si stabiliscono anche con il sacco aereo addominale

sinistro.

In direzione anteroposteriore presenta cinque tratti,

distinguibili per i caratteri morfologici e per la struttura istologica:

infundibolo, magnum, istmo, utero e vagina. Tutto l’ovidutto è sospeso alla

volta della cavità addominale da un legamento peritoneale che lo ingloba e

che si continua ventralmente.

Fig. VIII. 4 - Schema di ovidutto di gallina

Non sono rispettate le reali lunghezze dei vari segmenti

Infundibolo

- Rappresenta l’estremità craniale dell'ovidutto. È paragonabile a un

largo imbuto schiacciato lateralmente e disposto in prossimità del polo

posteriore dell'ovaio. Possiede dei prolungamenti nastriformi, le fimbrie, che

si spingono tra i follicoli in accrescimento per rendere più agevole la

raccolta degli oociti al momento dell'ovulazione. Nel punto di giunzione con

il segmento successivo si trovano delle strutture tubulari, le fossette

ghiandolari, dove vengono immagazzinati gli spermatozoi.

Magnum

- Come dice il nome è il tratto più lungo dell'ovidutto: nella gallina varia

da 20

a

48

cm.

Ha pareti spesse e descrive diverse anse. Lo spessore della parete è dovuto

al gran numero di ghiandole che diminuiscono nell'ultimo tratto, in

prossimità dell'istmo.

Istmo

- Appare come una breve e ristretta regione lunga 4-12 cm

nella gallina; si distingue per il colore più chiaro.

Utero

- Appare come un’espansione a forma di sacco e nella gallina è lungo circa 10

cm.

Le pliche della mucosa hanno andamento longitudinale, trasversale e obliquo,

sì da conferire alla superficie interna un aspetto irregolare per la

sporgenza di lamelle alte alcuni millimetri. Anche nel punto di giunzione tra

utero e vagina si trovano delle formazioni tubulari che servono a

immagazzinare gli spermatozoi, le fossette spermatiche.

Vagina

- Rappresenta il tratto terminale dell'ovidutto, diretta continuazione dell’utero:

caudalmente si apre sulla parete sinistra dell'urodeo che è un tratto della

cloaca. Lunga 4-12 cm nella gallina, assume una

caratteristica forma a S.

2.1. Struttura dell’ovidutto

Nella parete dell'ovidutto si

distinguono diversi strati, due dei quali sono muscolari, ma a noi interessano

essenzialmente quelli deputati all’attività secretoria. L’epitelio

mucoso, costituito da cellule cilindriche, presenta sia elementi ciliati che

secernenti. La proporzione relativa dei due tipi cellulari è

variabile, ma in genere 6 cellule secernenti circondano una cellula ciliata.

La corrente prodotta dalle cilia è diretta verso la vagina, ma nel magnum si

trovano regioni in cui il movimento è inverso e le cellule ciliate

favorirebbero la progressione degli spermatozoi. Le cellule secernenti, di

tipo caliciforme, elaborano soprattutto mucine che vengono liberate durante il

passaggio dell’uovo.

Alla mucosa sono associate

ghiandole pluricellulari che hanno forma di docce ghiandolari o di vere

ghiandole tubulari. Le prime, disposte essenzialmente nell'infundibolo,

appaiono come solchi di elementi secernenti compresi tra le pliche mucose

secondarie. Le ghiandole tubulari si aprono nelle depressioni delimitate dalle

pliche secondarie e sono diffuse in tutto l’ovidutto. Le loro cellule

secernenti sono alte e ricche in granuli di secreto liberati con meccanismo di

secrezione apocrina

[4]

.

Nella vagina le ghiandole sono limitate al tratto iniziale

e acquistano particolare importanza in quanto sarebbero in grado di garantire

la vitalità degli spermatozoi per oltre 14

giorni;

il loro secreto è ricco in colesterolo e suoi esteri.

2.2. Fisiologia dell’ovidutto

La funzione dell'ovidutto

consiste essenzialmente nel fornire alla cellula uovo un insieme di involucri

concentrici: l’albume, le membrane testacee e il guscio, oltre a consentire

la progressione dell'uovo mediante opportune contrazioni peristaltiche. Del

guscio abbiamo già parlato estesamente nel capitolo riguardante le uova blu

dell’Araucana (vol.I – IX.4.)

2.3. Composizione dell’albume

Nell’uovo deposto l’albume -

o bianco d’uovo - si presenta come una sostanza vischiosa traslucida il cui

peso corrisponde a circa 2/3

dell’intero

uovo, formata quasi esclusivamente da proteine e acqua in proporzione 1:8.

Vi si trovano disciolti anche zuccheri e minerali. Nell’uovo ormai deposto l’albume

non è omogeneo, essendo costituito da strati distinti che procedendo dal

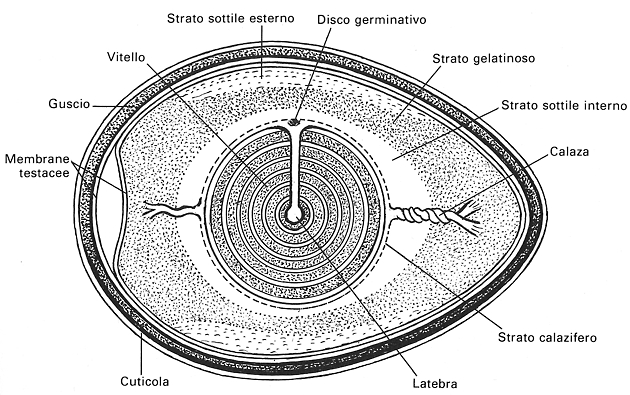

tuorlo sono i seguenti:

·

calazifero

- 2,7%

-

dal quale partono 2 cordoncini ritorti, le calaze

[5]

,

orientate verso ciascun polo dell’uovo e che hanno la funzione di mantenere

l’ovulo in posizione centrale

·

sottile

interno - 17,3% - fluido

·

gelatinoso

- 57% - denso per la presenza di

mucina

·

sottile esterno

- 23% - di nuovo fluido.

Il rivestimento albuminoso viene applicato al tuorlo

durante il passaggio attraverso l’ovidutto. I meccanismi che ne controllano

la sintesi sono noti solo in parte.

Come abbiamo già accennato,

disciolti nella componente acquosa dell'albume si trovano anche zuccheri e

ioni minerali; molti di questi sono legati a proteine.

Fig. VIII. 5 - L’uovo: disegno schematico che mette bene in evidenza la struttura dell’albume.

|

Proteine

dell'albume dell’uovo di gallina da Botte & Pelagalli |

|||||

|

Proteine |

% |

g/uovo |

Peso |

% |

Proprietà |

|

Ovalbumina |

54 |

2,05 |

46.000 |

3 |

|

|

Ovotransferrina |

13 |

0,49 |

76.000÷86.000 |

2 |

lega

Fe, Cu,

Mn, Zn; batteriostatica |

|

Ovomucoide |

11 |

0,42 |

28.000 |

22 |

inibisce

la tripsina |

|

Globulina

G2 |

4 |

0,03 |

fra 36.000 |

|

|

|

G3 |

4 |

0,16 |

e 45.000 |

|

|

|

Lisozima |

3,5 |

0,13 |

14.300÷17.000 |

2 |

lisa

i batteri |

|

Ovomucina |

1,5÷2,9 |

|

|

19 |

emoagglutinazione

antivirale |

|

Flavoapoproteina |

0,8 |

0,03 |

32.000÷36.000 |

14 |

lega

la riboflavina |

|

Ovomacroglobulina |

0,5 |

0,02 |

760.000÷900.000 |

9 |

|

|

Ovoglicoproteina |

0,5÷1 |

|

24.400 |

16 |

|

|

Ovoinibitore |

0,1÷1,5 |

|

46.000 - 49.000 |

6 |

inibisce

la proteasi |

|

Avidina |

0,05 |

0,02 |

68.300 |

8 |

lega

la biotina |

|

non

identificate |

circa 0,8 |

|

|

|

|

La maggior parte delle proteine

è secreta dalle ghiandole del magnum, attività che è controllata dagli

ormoni sessuali. Gli estrogeni e il testosterone stimolano l’accrescimento

dell'ovidutto e la sua attività secernente, che tuttavia necessita del

progesterone per raggiungere il potenziale normale. Almeno una proteina, l’avidina,

è sintetizzata solo dopo stimolazione con progesterone. Altre componenti,

come l’ovotransferrina, gli ioni e l’acqua, derivano direttamente dal

sangue e passano nel secreto con meccanismi poco noti. L'attività sintetica

delle ghiandole dell'ovidutto è enorme, se si pensa che il corredo di albume

di un uovo viene prodotto nel giro di 24 ore.

Secondo alcuni questa funzione viene stimolata anche dal tuorlo stesso man

mano che percorre l’organo.

3. Ovodeposizione

I tempi di percorrenza

dell'ovidutto sono caratteristici per ciascuna regione, anche in rapporto alle

funzioni esplicate da ciascuna. Nel pollo l’infundibolo è percorso in 15

minuti,

il magnum in 2-3 ore, l’istmo in un'ora e un quarto, l’utero in 20-21

ore

e la vagina in circa un minuto. Il tempo totale è di circa 24

ore.

I valori cambiano leggermente in altre specie: così il tempo totale è di 26

ore nel tacchino e di 25 ore nella quaglia.

I meccanismi di avanzamento dell'uovo nell'ovidutto sono

poco noti. Le differenze nella velocità di percorrenza dei vari tratti

richiedono una fine regolazione che è stata di volta in volta imputata al

sistema nervoso o all'apparato endocrino.

Poiché l’attività dell'infundibolo aumenta ancor prima

che si verifichi l'ovulazione, si è supposto l’intervento degli ormoni

ovarici, ma si è ancora lontani da una dimostrazione conclusiva. La

sensibilità dell'ovidutto all'acetilcolina e all'adrenalina, particolarmente

notevole per l'utero, ha fatto ipotizzare dei sistemi di controllo nervosi.

In effetti, ricerche citologiche dimostrano che l’innervazione dell'ovidutto

è molto complessa e i diversi tratti presentano qualche particolarità

distintiva.

Parimenti complicato appare il sistema che controlla la

deposizione. Il follicolo postovulatorio interverrebbe con un ormone, peraltro

da identificare, il quale allunga i tempi di percorrenza dell'ovidutto e

ritarda la deposizione. Anche il sistema nervoso, comunque, è implicato in

questa funzione: la stimolazione del telencefalo ritarda la deposizione,

quella dell'ipotalamo l’anticipa. Va precisato, però, che le sostanze

attive sulle funzioni del sistema nervoso vegetativo danno risultati poco

congruenti con questa ipotesi.

In merito alla regolazione ormonale, per un certo tempo si

è ritenuto che il progesterone fosse l’agente stimolante delle rapide

contrazioni uterine, cui consegue la deposizione. Successivamente s’è visto

che diversi ormoni possono accentuare le contrazioni dell'utero, compresi gli

estrogeni, e che il livello ematico di progesterone raggiunge i valori più

alti ben 12 ore prima dell'espulsione dell'uovo.

Un ruolo determinante nel fenomeno espulsivo potrebbe

essere svolto dagli ormoni della neuroipofisi, ossitocina

[6]

e arginina-vasotocina,

i quali stimolano i muscoli lisci. Il loro intervento è reso ancora più

plausibile dal fatto che essi diminuiscono nell’ipofisi e aumentano nel

sangue appena prima della deposizione. Tuttavia la distruzione enzimatica

dell'ossitocina circolante non sembra interferire con la deposizione.

Anche le prostaglandine

[7]

sono intimamente coinvolte nel processo di ovodeposizione e la loro

concentrazione ematica aumenta in modo significativo al momento della

deposizione per subire una drastica caduta nel periodo immediatamente

successivo. Inoltre l’ovodeposizione può venir differita attraverso un’immunizzazione

passiva nei confronti della prostaglandina PGE1,

mentre può venir anticipata dall’iniezione di prostaglandina. Le

prostaglandine esogene sono molto più potenti dell’ossitocina nell’indurre

l’ovodeposizione, mentre il blocco farmacologico della sintesi

prostaglandinica inibisce contemporaneamente l’uscita dell’uovo all’esterno.

La prostaglandina PGF2a

aumenta le contrazioni muscolari e la pressione in tutti i segmenti dell’ovidutto,

mentre la PGE1 e la PGE2

aumentano le contrazioni in tutti i segmenti eccetto che a livello della

vagina dove inducono il rilasciamento della muscolatura. Queste risposte

divergenti rappresentano un ottimo adattamento fisiologico alle due classi di

prostaglandine, in quanto al momento della progressione dell’uovo nei tratti

finali dell’ovidutto si verifica la possibilità del suo passaggio in

cloaca. Pertanto secondo Hertelendy (1984) l’azione combinata di PGF2a,

PGE1

e PGE2

potrebbe rappresentare il meccanismo regolatore finale dell’ovodeposizione.

Dal momento che un discreto numero di sostanze sembra

interferire con il tempo di deposizione, si è portati a credere che questo

processo venga di norma regolato da numerosi fattori tra loro in cooperazione.

L'intervento della vagina sembra essere di minore importanza, anche se la sua

dilatazione meccanica può essere all'origine dei riflessi che portano al

rilassamento della muscolatura a livello della giunzione uterovaginale e

quindi, successivamente, alla contrazione peristaltica dell'utero.

4. Deposizione di due uova al giorno

La deposizione da parte di una

gallina di due uova al giorno è

un argomento al quale abbiamo già accennato nel capitolo storico, ma ora lo

riprendiamo sotto un profilo prettamente scientifico, facendo un rapido

excursus della letteratura in merito.

Drew (1907) e Curtis (1914)

descrissero la deposizione di due uova giornaliere da parte dello stesso

soggetto, senza peraltro accennare ad anomalie del guscio. Altri studiosi che

più tardi descrissero la doppia deposizione giornaliera rimasero

particolarmente colpiti dal fatto che il secondo uovo aveva una forma anomala

(Scott, 1940; Grau & Kamei, 1949;

Weiss & Sturkie, 1952; Foster, 1970).

L’anomalia del primo uovo deposto non è così evidente come lo è per il

secondo. Grau & Kamei avevano notato che il primo uovo possedeva un guscio

spesso e ruvido come la sabbia, e un guscio più spesso era stato rilevato

anche da Foster. Uova la cui superficie si presentava rugosa come la carta

vetrata furono riferiti anche da Jaap & Muir (1968),

ma essi non riuscirono a stabilire se questa caratteristica riguardasse il

primo oppure il secondo uovo. Scott notò che un uovo di consistenza

membranacea con un’area appiattita viene causato dal contatto con un altro

uovo a livello dell’ovidutto. L’ipotesi sostenuta da Middelkoop (1971)

circa l’origine delle peculiarità delle due uova è la seguente: il primo

uovo rimane nell’utero al di là dello scadere del tempo per la sua

deposizione e il successivo uovo, scendendo lungo l’ovidutto, giunge in

utero e preme contro l’uovo quivi ritenuto. Essendo il secondo uovo in uno

stato di tensione ancora insufficiente, la pressione contro l’altro uovo ne

causa la caratteristica malformazione.

Le madri dei broiler non solo depongono meno uova delle

galline selezionate per ovodeposizione, ma le loro uova presentano una maggior

percentuale di anomalie. Jaap & Muir hanno notato che durante i primi sei

mesi di deposizione le galline da broiler producevano uova con doppio tuorlo

con frequenza doppia rispetto ad altre popolazioni di galline, e che esse

possono deporre due uova al giorno con anomalie del guscio, alcune delle quali

si presentano membranose.

Middelkoop (1971) intraprese

uno studio sistematico di 624 femmine di una linea pura di

Plymouth Rock bianca, tenute in gabbie separate. A un certo punto dieci

galline tra quelle che avevano deposto regolarmente due uova nell’arco di 24

ore

furono trasferite in batterie al fine di permettere la registrazione

automatica del momento della deposizione.

Così a Middelkoop è stato possibile procedere alla

determinazione delle caratteristiche delle singole uova. Il primo di un paio

di uova possiede un guscio duro, cui si aggiunge un’ulteriore calcificazione

rugosa, che talora interessa l’intera superficie, ma abitualmente si

presenta sotto forma di banda, che ha un decorso più o meno longitudinale. La

vera cuticola - che è lo strato organico più esterno dell’uovo - è

presente, ma si trova al di sotto dello strato rugoso. La presenza della

cuticola vera al di sotto della deposizione calcarea aggiuntiva sta a

significare che questo primo uovo è completamente formato e che la

calcificazione si è arrestata quel tanto da permettere l’apposizione della

cuticola. Dal momento che nelle uova a guscio marrone lo strato calcareo

aggiuntivo si presenta bianco, ciò implica pure che la formazione dell’involucro

si è arrestata per poi riprendere.

Il secondo uovo spesso si presenta con un guscio più o

meno molle e per lo più è caratterizzato da un’area appiattita che è più

sottile del rimanente guscio ed è circondata da un anello di guscio

raggrinzito, più vicina al polo acuto che a quello ottuso. Questo fenomeno

può essere definito come guscio compresso da un lato, e non uovo

troncato come proposto da Romanoff & Romanoff (1949), in

quanto la prima definizione riassume sia la forma che la causa che ha condotto

all’alterata morfologia.

Si è potuto osservare che quelle galline che spesso

depongono due uova al giorno mostrano questa caratteristica in modo del tutto

regolare. Impiegando un registratore automatico, Middelkoop ha potuto rilevare

che il momento della deposizione del primo uovo corrisponde abitualmente all’inizio

della notte fino a dopo mezzanotte. In media il secondo uovo viene deposto 15 ore più tardi, ma con un ampio margine di

variabilità, in quanto la deviazione standard assomma a circa 5

ore

e mezzo.

Un dato certo al quale Middelkoop è giunto attraverso radiografie è che il cosiddetto primo uovo permane in utero molto più

a lungo del solito. Un altro dato interessante, però di tipo comportamentale

a conferma di quello radiologico, consiste nel fatto che si possono osservare

galline che vanno nel nido-trappola al giusto momento della deposizione, ma

senza risultato; durante la sera o durante la successiva notte un primo uovo

viene deposto al suolo, per cui ciò sta a significare che il primo uovo è

rimasto nell’ovidutto molto più a lungo del normale. Dopo la deposizione

del primo, il secondo uovo cerca di adeguare la sua area compressa a una forma

abituale mentre si trova in utero, dando origine talora, anziché a un’area

appiattita, a un rigonfiamento del contorno, disposto per lo più in

corrispondenza della zona equatoriale.

La causa più verosimile della doppia deposizione

giornaliera consisterebbe in un troppo breve intervallo di tempo

fra due successive ovulazioni. Sappiamo che in una sequenza

normale l’ovulazione segue di mezz’ora la deposizione, ma si tratta di un

intervallo che non sempre è costante, in quanto può oscillare fra 30

minuti

e un’ora e mezza. In linea di massima lo stimolo all’ovulazione - che

determina l’intervallo di tempo fra due ovulazioni successive - proviene dal

coordinamento tra il differente grado di maturità del follicolo rispetto agli

altri follicoli e il ritmo nictemerale. Middelkoop ha potuto concludere che l’ovulazione,

in condizioni di illuminazione naturale, può verificarsi in un momento che va

da 10

ore

a partire dall’imbrunire fino a 10 ore dopo l’alba. In pratica, se

prendiamo ad esempio il mese di marzo e il 45° parallelo nord, l’ovulazione

può verificarsi dalle 4 del mattino alle 4 del

pomeriggio.

Due ovulazioni contemporanee o in rapida successione danno

luogo a un uovo con doppio tuorlo. Ma, se un’ovulazione successiva si

verifica prima che il precedente uovo venga deposto, ecco che il primo uovo,

per ragioni puramente fisiologiche connesse al funzionamento dell’ovidutto,

rimane più a lungo in utero, rivestendosi di ulteriore guscio. In questo caso

le due ovulazioni sono separate, in media, da un intervallo di sole 20-22

ore.

5. Struttura dell’uovo

Abbiamo parlato della natura

chimica dei componenti dell’uovo e dei meccanismi preposti alla loro

sintesi. Vediamo ora come l’uovo è organizzato internamente.

Nell'uovo deposto bisogna

distinguere:

·

la

cellula uovo, o tuorlo, o rosso d'uovo

·

l’albume,

o bianco d'uovo

·

il

guscio, che comprende anche le membrane testacee.

Anche se l’uovo acquista la

forma e il volume caratteristici della specie, la proporzione relativa dei

costituenti è abbastanza costante.

|

Percentuale

dei componenti

da Botte & Pelagalli |

|||

|

Componenti |

Guscio |

Albume |

Cellula uovo |

|

acqua |

1 |

88,5 |

47,5 |

|

proteine |

4 |

10,5 |

17,4 |

|

lipidi |

|

|

33 |

|

carboidrati |

|

0,5 |

0,2 |

|

ioni

minerali |

95 |

0,5 |

1,1 |

|

altri |

|

|

0,8 |

5.1. Cellula uovo

La cellula uovo ha forma

subsferica e in un uovo medio di 58 g

pesa circa 19 g con un diametro di 35-40

mm

e un volume di 16-17 cm³. Consta di tre parti: la membrana vitellina,

il disco germinativo e il vitello.

La

membrana vitellina avvolge il tuorlo, ma va distinta dalla struttura omonima

della cellula uovo contenuta nel follicolo ovarico. Di questa, infatti,

restano solo dei frammenti in quanto si dissolve in parte prima

dell'ovulazione. La membrana vitellina presenta una struttura complessa,

essendo formata da due strati di derivazione ovarica - i resti della membrana

vitellina e la membrana perivitellina - e da due strati probabilmente prodotti

dall'infundibolo e quindi derivati dall'albume: la membrana continua e la

membrana extravitellina.

Nell'ambito della membrana perivitellina

si osservano delle strutture fibrose ampiamente anastomizzate a rete e

orientate parallelamente alla superficie dell’uovo spesse 2 mm.·La membrana

continua, spessa 50-100 mm,

ha un aspetto granulare, mentre al suo esterno la membrana

extravitellina appare come una rete di sottili fibrille spessa 3-9

mm.

Nel suo complesso la membrana vitellina ha una notevole

resistenza, specialmente verso la regione appuntita dell'uovo. È costituita

per l'80% da acqua; il 90% dei

solidi è rappresentato da proteine e il 3% da

lipidi. In linea di massima le sue parti più interne somigliano al collagene,

mentre quelle più esterne sono abbastanza simili all'albume.

La permeabilità della membrana è alquanto

caratteristica, in quanto si lascia attraversare quasi esclusivamente da

acqua, che viene scambiata fra tuorlo e albume.

Il disco germinativo è una piccola parte

della cellula uovo che a causa della sua minore densità occupa il polo

animale. Nell'uovo fecondato consta di una massa di 40.000-60.000 cellule

derivate dalla divisione ripetuta dello zigote e prende il nome di discoblastula

o blastoderma, che appare come un dischetto di colore grigio chiaro del

diametro di 4 mm che riposa sulla componente bianca del vitello. Nel

caso l’uovo non sia stato fecondato, il disco germinativo è costituito da

citoplasma e dal nucleo femminile in degenerazione e il suo diametro è di

circa 3,5 mm.

Il vitello rappresenta la componente

maggiore della cellula uovo ed è strutturato in due porzioni facilmente

distinguibili. Al di sotto del disco germinativo si trova una struttura conica

di aspetto chiaro che si approfonda verso il centro della cellula, ove termina

con una porzione sferica di circa 5 mm

di diametro, la latèbra

[8]

,

composta di vitello bianco, e che rappresenta appena l'1-2%

del

totale. Attorno alla latebra si dispone il vitello giallo.

Si è molto discusso se questo sia presente in strati sovrapposti, dal momento

che in molti casi appare come un'alternanza di fasce giallo-rosse di diversa

intensità. Oggi pare assodato che tale aspetto non rispecchi una particolare

disposizione spaziale, ma dipenda dalla ricchezza in xantofilla della dieta.

5.2. Albume

Anche l’albume presenta una

tipica organizzazione macroscopica in quanto non è fisicamente omogeneo. Si

distinguono due calaze e diversi strati.

Le calaze si dipartono da ciascun polo

della cellula uovo e sono dirette secondo l’asse maggiore del guscio. Si

tratta di strutture cordoniformi avvolte su se stesse. Verso il polo ottuso si

dirige una sola calaza, mentre dall'altro lato ne esistono due tra loro

intimamente ritorte. Originano a livello dello strato calazifero e terminano

da ciascun lato nella regione dei legamenti dell'albume.

Lo strato calazifero è cospicuo, ha

struttura omogenea ed è a stretto contatto con la membrana vitellina della

cellula uovo.

Gli strati sottili interno ed esterno appaiono

piuttosto fluidi e omogenei; nella loro compagine non si distinguono fibre,

anche se sono presenti mucine.

Lo strato gelatinoso è molto ricco in

ovomucina che conferirebbe l’aspetto di gel denso. A ciascuna estremità

dell'asse maggiore dell'uovo si prolunga nei legamenti dell'albume connessi

mediante mucine alle membrane testacee. Si è molto discusso

sull'organizzazione submicroscopica di questa porzione dell'albume e

soprattutto è dibattuta la presenza o meno di fibre.

5.3. Membrane testacee

Si tratta di due membrane

leggermente elastiche e biancastre accollate fra loro, salvo che in

corrispondenza del polo ottuso dell'uovo dove formano la camera d'aria.

Quest'ultima si genera per il rapido raffreddamento dell’uovo dopo la

deposizione, che porta alla penetrazione di aria e allo scollamento delle due

lamine. Ciascuna membrana è composta da più strati.

La membrana interna è organizzata in almeno

tre piani di fibre orientate in modo differente, per uno spessore totale di

circa 22 mm.

La membrana esterna è più complessa. Ha

uno spessore di circa 50 mm

e possiede fibre brevi e spesse, poste in almeno 6 piani

e orientate ad angolo retto tra piano e piano.

Per la struttura, la

composizione chimica e la pigmentazione del guscio, si rimanda alla parte

storica riguardante l’Araucana (vol.I – IX)

6. Uovo di gallo - Uovo senza giallo - Uovo bianco

Il tuorlo è in grado di

stimolare meccanicamente la produzione dell’albume, che infatti può essere

ottenuto anche con sfere d’ambra, d’osso e di cera deposte all’inizio

dell’ovidutto. Anche le feci deviate artificialmente verso l’utero vengono

ricoperte d’albume. Le uova senza tuorlo d’origine spontanea dimostrano

tuttavia che un corpo estraneo non è di capitale importanza per la loro

formazione; tali uova sono costituite solo da albume e guscio, sono anche

dette uova di gallo, e sono frequenti

verso

la fine del periodo depositivo.

Si pensava che le uova potessero venire deposte anche dal

gallo, che da tali uova talora potesse nascere un basilisco. Di queste

fantasie parleremo quando analizzeremo l’uovo secondo Aldrovandi.

Le uova senza tuorlo, sfrondate delle

fantasie del passato - come puntualizzeremo a proposito dell’uovo secondo

Aldrovandi - vengono fondamentalmente distinte in due classi:

·

uova

contenenti parassiti o altri corpi estranei con funzioni di stimolo meccanico

·

uova

prive di qualsiasi incluso cui possa essere attribuita la produzione abnorme

di albume.

In questo secondo caso l’ipotesi più accreditata è

quella secondo cui il solo accumulo di albume nella parte albuminifera del

condotto è in grado di stimolare la formazione del rivestimento calcareo.

Esiste tutta una serie di uova anomale senza alcun

addentellato con miti e fantasie. Infatti esistono uova

giganti per ipertrofia dell’albume o per coesistenza di 2

o

più tuorli; esistono uova nane avitelline ![]() ,

uova a guscio sottile, a guscio spesso, con 2-3 o

più gusci, uova contenenti parassiti, ghiaia, piume. Esistono poi le vere

uova doppie - ovum in ovo o uovo matreshka

,

uova a guscio sottile, a guscio spesso, con 2-3 o

più gusci, uova contenenti parassiti, ghiaia, piume. Esistono poi le vere

uova doppie - ovum in ovo o uovo matreshka![]() - formate da un uovo che ne

racchiude un altro.

- formate da un uovo che ne

racchiude un altro.

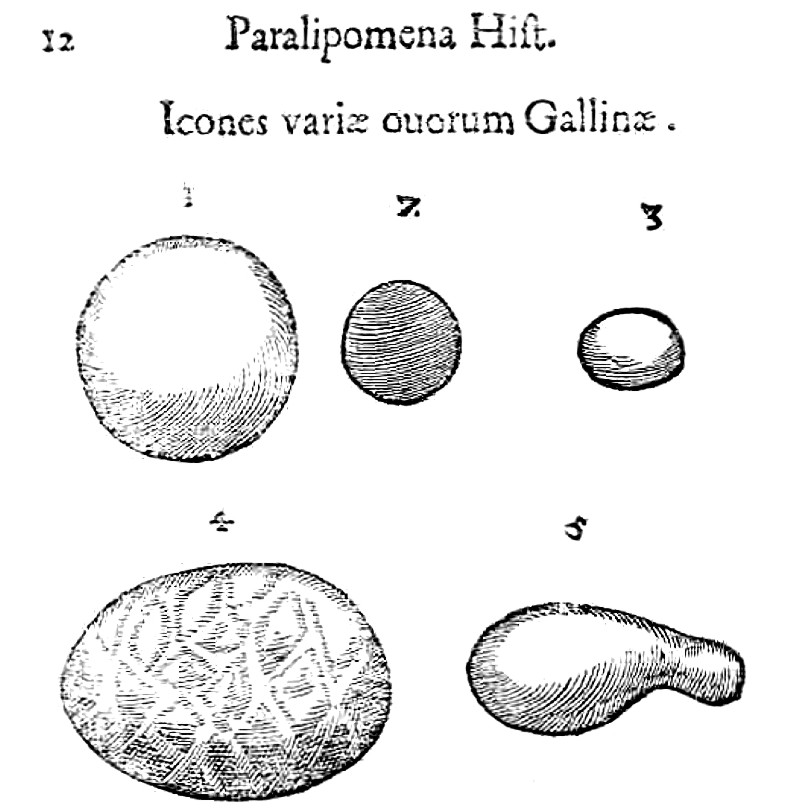

Insolite

uova di gallina

dai Paralipomena

accuratissima historiae omnium animalium (1642) di Ulisse Aldrovandi

L'annessa didascalia riporta quanto segue:

1 – Ovum gallinae rotundum instar pilae

Uovo di gallina rotondo come una palla

2 – Ovum aliud gallinae parcum rotundum cortice

durissimo

Altro uovo di gallina, piccolo, rotondo, dal guscio estremamente duro

3 – Ovum gallinae magnitudine ovi columbini

Uovo di gallina grande come un uovo di piccione

4

– Ovum gallinae monstrificum, nempe undosum, et

rugosum

Uovo di gallina mostruoso, ossia a superficie ondulata e rugosa

5 – Ovum gallinae monstrosum nempe figura

cucurbitae perticalis

Uovo di gallina mostruoso, cioè foggiato come una zucca che si arrampica

sulle pertiche

7. Ovum in ovo

Uovo matrioska

Matrioska della Bielorussia - 1996

La produzione di uova doppie è

piuttosto rara e di esse si occupa quella branca scientifica denominata teratologia,

che in greco significa mostruosità. Forse la più antica descrizione

di uova doppie risale al 1250 a opera di Alberto Magno![]() che

in

De animalibus I,81 fa

menzione di un uovo con due gusci

che

in

De animalibus I,81 fa

menzione di un uovo con due gusci![]() :

:

Ego tamen iam vidi ovum gallinae, quod habuit duas testas, unam intra aliam, et in medio duarum testarum habuit albuginem, et intra interiorem etiam non fuit nisi albugo, et fuit ovum parvum, totum rotundum ad modum sperae. Sed hoc erat unum de naturae peccatis et monstris.

Tuttavia già vidi un uovo di gallina che aveva due gusci, uno dentro all'altro, e tra i due gusci c'era dell'albume, e all'interno di quello che stava dentro altro non c'era che albume, ed era un uovo piccolo, completamente rotondo come una sfera. Ma questo apparteneva a uno degli errori e delle anomalie della natura.

Dai casi descritti col volgere dei secoli

risulta che vi possono essere diversi tipi di uova doppie, sia per forma che

per grandezza. L’uovo esterno può essere più piccolo o più grande del

normale. Quello interno è invece generalmente più piccolo del normale. L’uno

o l’altro può essere privo di guscio, o averlo appena accennato, oppure

sottilissimo. Spesso le uova doppie presentano forma anomala. In taluni casi

sia l’uovo interno che quello esterno presentano la stessa anomalia. Le uova

doppie si possono raggruppare in 4 tipi:

·

Uovo

completo dentro a un uovo completo: è un caso piuttosto raro. Nel

1945 Romanoff e Hutt![]() si trovarono in presenza di un eccezionale

caso di produzione di uova doppie in serie: nel giro di tre

mesi

una gallina depose 10 uova doppie complete; nessun

uovo doppio fu preceduto, nel giorno antecedente, dalla deposizione di uova;

due uova doppie furono seguite da uova normali nei giorni successivi;

ordinariamente la deposizione delle uova doppie era separata da un intervallo

di due giorni.

si trovarono in presenza di un eccezionale

caso di produzione di uova doppie in serie: nel giro di tre

mesi

una gallina depose 10 uova doppie complete; nessun

uovo doppio fu preceduto, nel giorno antecedente, dalla deposizione di uova;

due uova doppie furono seguite da uova normali nei giorni successivi;

ordinariamente la deposizione delle uova doppie era separata da un intervallo

di due giorni.![]() .

.

·

Uovo

senza tuorlo dentro a un uovo completo: si tratta della situazione

più frequente. In un caso descritto da Curtis nel 1916

l’uovo

interno presentava una struttura insolitamente complessa: quattro membrane

concentriche separate da strati d’albume alternativamente chiaro e torbido.

·

Uovo

completo dentro a un uovo senza tuorlo: a questo tipo appartiene l’uovo

completo normale fornito di una seconda serie di involucri.

·

Uovo

avitellino in un uovo avitellino: è il caso più raro. Dovrebbe

corrispondere all'ovum in ovo descritto da Alberto Magno e riferito da

Conrad Gessner a pagina 422![]() di Historia animalium (1555): "Io ho visto un uovo completamente

sferico ricoperto da due gusci, uno dentro all'altro, con dell'albume acquoso

poco denso che si trovava tra i due gusci e senza tuorlo, e con anche un

secondo albume dentro al guscio più interno." - Vidi ego ovum prorsus

sphaericum, duabus testis intectum, una intra alteram, cum albumine aquoso

tenui inter utranque absque vitello, et altero etiam albumine intra interiorem

testam.

di Historia animalium (1555): "Io ho visto un uovo completamente

sferico ricoperto da due gusci, uno dentro all'altro, con dell'albume acquoso

poco denso che si trovava tra i due gusci e senza tuorlo, e con anche un

secondo albume dentro al guscio più interno." - Vidi ego ovum prorsus

sphaericum, duabus testis intectum, una intra alteram, cum albumine aquoso

tenui inter utranque absque vitello, et altero etiam albumine intra interiorem

testam.

Oltre a questi tipi, esistono

casi più rari e difficilmente classificabili: uova che ne racchiudono altre

due, uovo esterno con 2 tuorli, uova provviste di 3

serie

di involucri, uovo interno giacente nel tuorlo dell’uovo esterno.

Alla gallina domestica spetta il primato di produrre vari

tipi di uova doppie, anche se non mancano esempi in altri uccelli: gallina

della giungla, anatra, oca, tacchina, struzzo. Probabilmente questo fenomeno

può essere dovuto a una risalita dell’uovo verso la porzione prossimale

dell’ovidutto in seguito a un movimento antiperistaltico.

Lo

afferma anche Frank Lillie in The development of the chick - An introduction

to embryology (1919): "Le uova incluse sono

dovute ad anomale condizioni dell'ovidutto, oppure ad anomalie sia ovariche

che dell'ovidutto. Supponendo che la normale peristalsi dell'ovidutto è

invertita quando un uovo completamente formato vi è presente, l'uovo verrebbe

sospinto nell'ovidutto a una distanza più o meno grande e vi incontrerebbe un

secondo uovo. Se la peristalsi torna a essere normale, ambedue vengono

sospinti nell'utero e quindi racchiusi in un guscio comune."

Tuttavia

non si può escludere che a seconda dei casi l'eziopatogenesi

sia più complessa, come si può vedere in chiusura del resoconto del Dr

Comellini![]() contenuto nella voce del lessico dedicata all'ovum in ovo

contenuto nella voce del lessico dedicata all'ovum in ovo![]() .

.