Lessico

Alessandro Magno

In greco Aléxandros

Mégas (Pella 356 aC - Babilonia 323 aC), re di Macedonia![]() col nome di Alessandro III (336 aC - 323 aC). Figlio di Filippo II

col nome di Alessandro III (336 aC - 323 aC). Figlio di Filippo II![]() di Macedonia e di Olimpiade, principessa d'Epiro, fu educato da Aristotele

di Macedonia e di Olimpiade, principessa d'Epiro, fu educato da Aristotele![]() ,

al quale Filippo aveva dato l'incarico di completare la sua istruzione, e dal

suo maestro derivò la versatilità di interessi che gli fu propria. A sedici

anni gli fu affidata dal padre, occupato nell'assedio di Bisanzio, la reggenza

in Macedonia, due anni dopo si distinse nella battaglia di Cheronea (338).

,

al quale Filippo aveva dato l'incarico di completare la sua istruzione, e dal

suo maestro derivò la versatilità di interessi che gli fu propria. A sedici

anni gli fu affidata dal padre, occupato nell'assedio di Bisanzio, la reggenza

in Macedonia, due anni dopo si distinse nella battaglia di Cheronea (338).

Alessandro,

che predilesse sopra ogni altro poeta Omero![]() e amò identificarsi con Achille

e amò identificarsi con Achille![]() ,

del quale aveva l'ambizione sfrenata di gloria e l'animo sempre pronto a

cedere alle più opposte passioni, conscio della sua grandezza, amò credere

in una sua nascita divina già prima che questa gli venisse ufficialmente

confermata dall'oracolo di Zeus-Ammone. La sua figura è stata in ogni tempo

particolarmente studiata: la critica moderna si è soffermata soprattutto

sulla genesi della sua concezione teocratica e sulla natura e l'originalità

della sua strategia.

,

del quale aveva l'ambizione sfrenata di gloria e l'animo sempre pronto a

cedere alle più opposte passioni, conscio della sua grandezza, amò credere

in una sua nascita divina già prima che questa gli venisse ufficialmente

confermata dall'oracolo di Zeus-Ammone. La sua figura è stata in ogni tempo

particolarmente studiata: la critica moderna si è soffermata soprattutto

sulla genesi della sua concezione teocratica e sulla natura e l'originalità

della sua strategia.

Salito al trono nel 336 in seguito all'oscuro assassinio del padre, dovette affrontare una sorda opposizione interna e soprattutto, all'esterno, il pericolo di defezione delle recenti conquiste e di insurrezione degli Stati greci. Domata l'opposizione interna, facendo eliminare con fredda determinazione quanti avrebbero potuto rivendicare aspirazioni successorie, soprattutto i congiunti della matrigna Cleopatra, con una rapida campagna militare egli rafforzò poi il suo potere sulle tribù illiriche e danubiane di recente sottomesse dal padre. Infine, dopo essersi fatto confermare con una prima spedizione in Grecia il titolo di egemone della Lega di Corinto, scese una seconda volta nella penisola, stroncò (335) l'aperta insurrezione di Tebe e, come monito, fece decretare dalle stesse città elleniche la distruzione della città. Consolidata così la sua posizione in Macedonia e in Grecia, si accinse a realizzare, in nome della grecità, la spedizione in Persia progettata dal padre.

Sbarcato

nel 334 in Asia con un esercito di 40.000 uomini e 5000 cavalieri e una flotta

di 160 navi, si congiunse con il primo distaccamento già inviatovi dal padre

e trincerato in Abido. La vittoria di Granico (334) gli assicurò una facile

penetrazione in Asia Minore fin oltre Tarso; le forze persiane avevano tentato

di opporre resistenza a Mileto e Alicarnasso, ma entrambe le città furono

conquistate e Alessandro, dopo aver attraversato Licia, Panfilia, Psidia e

Frigia![]() ,

scese senza incontrare resistenza in Cilicia.

,

scese senza incontrare resistenza in Cilicia.

Un nuovo scontro con le forze di Dario III, che aveva preparato la resistenza e pensava di sorprendere Alessandro alle spalle, si risolse in una nuova completa vittoria del Macedone a Isso (333 aC). Con ciò Alessandro aveva la strada aperta per occupare tutti i possedimenti costieri dell'Impero persiano; così, per garantirsi le spalle prima di spingersi nelle regioni dell'interno, s'impossessò in poco più di un anno di Siria, Fenicia ed Egitto.

Qui egli

fondò Alessandria![]() nella zona del delta del Nilo e, spintosi con una marcia avventurosa in pieno

deserto, raggiunse l'oasi di Sîwa

nella zona del delta del Nilo e, spintosi con una marcia avventurosa in pieno

deserto, raggiunse l'oasi di Sîwa![]() dove, in un santuario dedicato a

Zeus-Ammone

dove, in un santuario dedicato a

Zeus-Ammone![]() ,

grazie alla compiacenza dei sacerdoti ebbe una specie di investitura sacra e

fu riconosciuto dal dio successore dei faraoni. Ripresa la marcia verso

l'Asia, egli si scontrò un'ultima volta con le truppe di Dario a Gaugamela

(331); la Mesopotamia e con essa il resto del Paese erano ormai in suo potere.

,

grazie alla compiacenza dei sacerdoti ebbe una specie di investitura sacra e

fu riconosciuto dal dio successore dei faraoni. Ripresa la marcia verso

l'Asia, egli si scontrò un'ultima volta con le truppe di Dario a Gaugamela

(331); la Mesopotamia e con essa il resto del Paese erano ormai in suo potere.

L'anno

seguente (330) lo stesso Dario III venne ucciso a tradimento da un satrapo

della Battriana![]() .

Alessandro poteva ora riposarsi nelle grandi capitali di Babilonia, Susa,

Persepoli ed Ecbatana

.

Alessandro poteva ora riposarsi nelle grandi capitali di Babilonia, Susa,

Persepoli ed Ecbatana![]() ;

qui, assumendo il titolo di “gran re” e i contrassegni esteriori dei

dinasti persiani, si atteggiava a loro legittimo successore. Sia

l'introduzione di un cerimoniale persiano, che comportava l'umiliante

genuflessione davanti al re, sia il principio della divinizzazione in vita del

monarca crearono però tra gli intimi di Alessandro e nell'esercito un disagio

che si mutò spesso in ostilità aperta. Avvennero alcune congiure cui seguì

una violenta repressione; Parmenione e suo figlio Filota furono tra le prime

vittime. Nel 328 lo stesso Alessandro uccise di sua mano Clito il Nero che gli

rinfacciava la pretesa di farsi considerare figlio di Zeus e l'adozione di

riti e usi estranei ai Macedoni.

;

qui, assumendo il titolo di “gran re” e i contrassegni esteriori dei

dinasti persiani, si atteggiava a loro legittimo successore. Sia

l'introduzione di un cerimoniale persiano, che comportava l'umiliante

genuflessione davanti al re, sia il principio della divinizzazione in vita del

monarca crearono però tra gli intimi di Alessandro e nell'esercito un disagio

che si mutò spesso in ostilità aperta. Avvennero alcune congiure cui seguì

una violenta repressione; Parmenione e suo figlio Filota furono tra le prime

vittime. Nel 328 lo stesso Alessandro uccise di sua mano Clito il Nero che gli

rinfacciava la pretesa di farsi considerare figlio di Zeus e l'adozione di

riti e usi estranei ai Macedoni.

In Alessandro intanto l'idea di un'investitura divina si era intimamente associata a quella di una monarchia universale; con una marcia attraverso le satrapie orientali egli meditava di raggiungere l'India. Inseguendo Besso, l'uccisore di Dario, sottomise le regioni che via via attraversava finché, raggiuntolo in Battriana, lo fece condannare a morte da una corte persiana (329). Qui l'anno successivo, dopo aver assoggettato la limitrofa Sogdiana, sposava Rossane, una principessa indigena; il matrimonio di Alessandro e l'imposizione della proskynésis (la genuflessione) provocarono la cosiddetta “congiura dei paggi”, in seguito alla quale, per esservi stato coinvolto, fu condannato a morte Callistene, parente di Aristotele e storico ufficiale di corte.

Nel 327, varcato l'Indo, Alessandro iniziava con un esercito di 40 mila uomini la grande spedizione in India; sconfitto il re Poros nella battaglia dell'Idaspe e arrivato fino al fiume Ifasi, egli meditava di raggiungere l'Oceano Indiano. Le truppe macedoni rifiutarono però di procedere oltre e Alessandro decise la ritirata. Costruita una flotta scese, con una parte dell'esercito il corso dell'Ifasi e raggiunse le foci dell'Indo; di là, con una snervante marcia lungo il litorale, tornò in Persia mentre Nearco, il suo ammiraglio, esplorava il Golfo Persico, e, risalendo il Tigri, raggiungeva Susa per via fluviale.

Giunto a Susa nel 324, Alessandro indiceva feste grandiose per celebrare la fine della guerra e cercava poi di attuare il suo programma di completa fusione tra vincitori e vinti, concepiti come partecipi di un nuovo impero di cultura greca e di concezione teocratica persiana. Egli sviluppò perciò i rapporti commerciali, fondò numerose città, cui per lo più diede il suo nome, favorì le unioni tra i propri ufficiali e giovani persiane; in quel periodo ben diecimila veterani e ottanta ufficiali si unirono in matrimonio con donne persiane e lo stesso re sposò in seconde nozze la figlia di Dario, Statira.

Conquistata la Persia, raggiunta l'India, iniziata l'unificazione delle terre soggette, Alessandro preparava, secondo alcune fonti, una grande campagna in Occidente. La morte, avvenuta per malattia il 13 giugno del 323, pose fine ai suoi progetti.

Toccò poi ai suoi successori togliere ai Greci quello che ancora rimaneva di libertà, segnando la fine della polis. Le premesse di questa politica erano già state poste da Alessandro con la sua idea anticipatrice della monarchia universale e divina, fattore di coesione tra diverse realtà politiche e sociali, comportante il superamento delle differenze locali. Con la scomparsa del Macedone, l'immenso impero si dissolveva, spezzandosi in unità minori, le monarchie ellenistiche, governate dai luogotenenti e successori (i diadochi). L'idea universalistica associata al culto divino dei re, nel quale la concezione eroica greca si veniva a fondere con quella teocratica del mondo orientale, sopravviveva tuttavia in tali unità favorendo il diffondersi, in un'ampia area euroasiatica, dei valori morali e intellettuali creati dalla polis greca.

Strategia militare

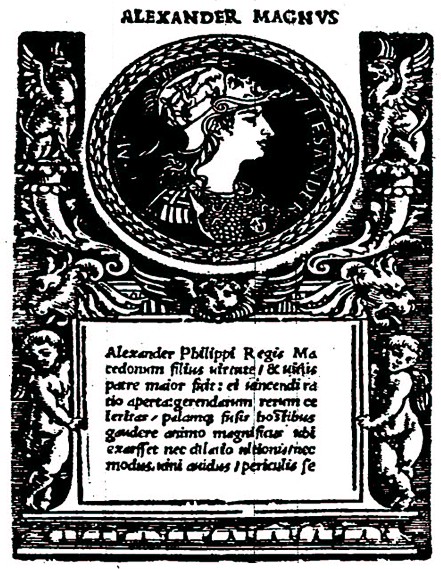

da Illustrium imagines (1517)

di Andrea Fulvio

(Palestrina sec.

XV-XVI)

La scienza

militare considera Alessandro uno dei più grandi capitani della storia; così

lo giudicarono grandi condottieri quali Annibale, Cesare![]() ,

Gustavo Adolfo, Turenne, Napoleone. Del suo esercito Alessandro fece uno

strumento di formidabile efficienza. Perfezionò innanzitutto la falange,

rendendola irresistibile nell'urto e insuperabile nella difesa. Il fattore

veramente nuovo nell'organizzazione militare di Alessandro fu tuttavia

l'impiego della cavalleria, che divenne l'arma offensiva per eccellenza. La

falange era destinata ad agganciare e a trattenere il grosso del nemico mentre

la cavalleria pesante caricava a fondo non solo la cavalleria ma anche la

fanteria avversaria. Lo schema di tutte le grandi battaglie di Alessandro

presenta sostanzialmente le stesse caratteristiche: la massa delle fanterie

posta al centro su due colonne, la cavalleria alle ali, con i reparti scelti a

destra e comandati personalmente da Alessandro. L'urto di questa cavalleria

decideva le sorti della battaglia: Alessandro attaccava il nemico sempre su un

fianco oppure avviluppava il centro avversario in una vigorosa manovra di

doppio aggiramento, valorizzando al massimo il combattimento d'ala. Il genio

militare di Alessandro non fu però mai prigioniero di una formula, ma si

adattava senza posa alle contingenze. Uomo d'azione, prendeva e manteneva

sempre l'iniziativa sul nemico partecipando personalmente alle battaglie più

sanguinose. Tattico geniale, fu anche stratega accorto. Dopo la vittoria

sfruttava il successo con l'inseguimento e la distruzione del nemico, con il

controllo delle piazzeforti, la conquista dei magazzini e dei tesori

avversari. Ebbe per regola costante di tenere unite le sue forze senza

lasciarsi distrarre da scopi secondari a scapito dell'obiettivo principale;

comprese la necessità di procurarsi in tempo notizie sul nemico e di

garantire il suo esercito da sorprese e impiegò quindi largamente la

cavalleria anche nel servizio di avanscoperta e di esplorazione lontana.

Alessandro lasciò traccia anche nella poliorcetica. Il suo esercito era

infatti largamente dotato di macchine da guerra: torri su ruote, arieti,

catapulte leggere per il lancio dei giavellotti e pesanti per quello delle

pietre. Questo apparato tecnico era completato da reparti di zappatori e di

pontieri, dagli addetti ai servizi dei trasporti, all'intendenza per il

rifornimento dell'esercito con acquisti e requisizioni, al servizio sanitario,

a una sezione topografica e al servizio dei dispacci che disponeva di corrieri

e di stazioni di segnalazione ottica.

,

Gustavo Adolfo, Turenne, Napoleone. Del suo esercito Alessandro fece uno

strumento di formidabile efficienza. Perfezionò innanzitutto la falange,

rendendola irresistibile nell'urto e insuperabile nella difesa. Il fattore

veramente nuovo nell'organizzazione militare di Alessandro fu tuttavia

l'impiego della cavalleria, che divenne l'arma offensiva per eccellenza. La

falange era destinata ad agganciare e a trattenere il grosso del nemico mentre

la cavalleria pesante caricava a fondo non solo la cavalleria ma anche la

fanteria avversaria. Lo schema di tutte le grandi battaglie di Alessandro

presenta sostanzialmente le stesse caratteristiche: la massa delle fanterie

posta al centro su due colonne, la cavalleria alle ali, con i reparti scelti a

destra e comandati personalmente da Alessandro. L'urto di questa cavalleria

decideva le sorti della battaglia: Alessandro attaccava il nemico sempre su un

fianco oppure avviluppava il centro avversario in una vigorosa manovra di

doppio aggiramento, valorizzando al massimo il combattimento d'ala. Il genio

militare di Alessandro non fu però mai prigioniero di una formula, ma si

adattava senza posa alle contingenze. Uomo d'azione, prendeva e manteneva

sempre l'iniziativa sul nemico partecipando personalmente alle battaglie più

sanguinose. Tattico geniale, fu anche stratega accorto. Dopo la vittoria

sfruttava il successo con l'inseguimento e la distruzione del nemico, con il

controllo delle piazzeforti, la conquista dei magazzini e dei tesori

avversari. Ebbe per regola costante di tenere unite le sue forze senza

lasciarsi distrarre da scopi secondari a scapito dell'obiettivo principale;

comprese la necessità di procurarsi in tempo notizie sul nemico e di

garantire il suo esercito da sorprese e impiegò quindi largamente la

cavalleria anche nel servizio di avanscoperta e di esplorazione lontana.

Alessandro lasciò traccia anche nella poliorcetica. Il suo esercito era

infatti largamente dotato di macchine da guerra: torri su ruote, arieti,

catapulte leggere per il lancio dei giavellotti e pesanti per quello delle

pietre. Questo apparato tecnico era completato da reparti di zappatori e di

pontieri, dagli addetti ai servizi dei trasporti, all'intendenza per il

rifornimento dell'esercito con acquisti e requisizioni, al servizio sanitario,

a una sezione topografica e al servizio dei dispacci che disponeva di corrieri

e di stazioni di segnalazione ottica.

Alessandro tra storia e leggenda

La vita e

le imprese di Alessandro divennero leggendarie e ispirarono numerosi scrittori

e storiografi. Leggenda e storia di Alessandro si mescolano già nelle opere

dei suoi contemporanei. Le più attendibili in periodo alessandrino furono le

biografie di Tolomeo Soter e di Aristobulo di Cassandria. In gran parte

improntate alla leggenda furono le storie successive: di Clitarco di Colofone

(fine sec. IV), Tolomeo Lago, Nearco, Pompeo Trogo (in latino, fine del

periodo augusteo), Curzio Rufo (Historiae Alexandri Magni, prima metà

del sec. I dC, che costituisce una delle fonti più diffuse), Giustino (sec.

II dC), Diodoro Siculo (nella Biblioteca storica, in greco, sec. I aC),

Arriano (Anabasi di Alessandro, sec. II dC, in greco, che è reputata la fonte

più attendibile). Egualmente romanzata e idealizzata è la biografia di

Plutarco![]() .

Molta fortuna ebbe fra tutte l'opera attribuita a Callistene (storiografo di

corte di Alessandro), ma si tratta di una biografia deformata e celebrativa,

redatta forse nel sec. III dC da un egiziano ellenizzato; venne più volte

ampliata e fu tradotta in latino da Giulio Valerio (sec. III) e da Leone di

Napoli (sec. X, con accentuazione del carattere militare). Anche nella cultura

orientale si formò fin dall'antichità una tradizione leggendaria di

Alessandro, rifacentesi in gran parte a una traduzione siriaca (forse del sec.

VI) dello pseudo-Callistene; si hanno così presenze del mito di Alessandro

nella cultura araba (nel Corano, nel Libro dei Re di Firdusi del sec. X), e

nei poeti persiani Nizami (sec. XII) e Giami (sec. XV). Elementi della

tradizione si ritrovano anche nelle culture armena, copta, turca, indiana,

malese, ebraica. Nella cultura occidentale del Medioevo la fortuna delle gesta

di Alessandro si impose notevolmente, tanto da ispirare varie canzoni e

diversi poemi che sono fra i primi documenti delle lingue romanze (sec. XII);

notevole è in questo periodo l'Alessandreide di Gautier de Châtillon,

dove è accentuato il carattere epico e cavalleresco introdotto dall'opera di

Albéric de Briançon che costituisce una prima stesura del Romanzo di

Alessandro. La versione cavalleresca ebbe notevole fortuna in Francia, ma

si ritrova anche in Spagna (Libro di Alessandro, prima metà del sec.

XIII), in Germania (Alexanderlied di Lamberto Prete, ca. 1150), in

Italia (Chierico Simon, sec. XIV; i maggiori poeti sino a Dante; i Nobili

fatti di Alessandro Magno, del sec. XIV). Il mito di Alessandro nella

letteratura tedesca assume varie caratterizzazioni. Lo si trova nel romanzo

cavalleresco Alexander (1230-40) di Rodolfo di Ems, nell'anonimo

poemetto burlesco Alessandro e Antiloie (in tedesco medievale, ca.

1260-70) e nell'Alessandro (ca. 1352) di un certo Seifrid. L'Alexandreis

è invece la più antica e importante testimonianza dell'epica ceca profana;

è una vasta composizione in versi, scritta tra il sec. XIII e il XIV, e si

basa sull'analogo poema latino di Gautier de Châtillon e su quello tedesco di

Ulrico di Eschenbach, ma l'ignoto autore ceco tratta l'argomento in maniera

originale, attualizzando il contenuto e presentando con freschezza il mondo

della nobiltà ceca medievale e l'immagine del sovranoideale. La leggenda

cedette alla storiografia forse per la prima volta in Italia con la breve

biografia introdotta dal Petrarca nel suo De viris illustribus. Nella

produzione teatrale si hanno in Francia le tragedie di Jean de La Taille

(1573), di Alexandre Hardy (ca. 1570-1632) e, soprattutto, di Racine (Alexandre

le Grand, 1665, in cui Alessandro è perfetto cavaliere e amante), in

Inghilterra la commedia di John Lyly Alessandro e Campaspe (1584); in

Italia spicca il fortunato dramma del Metastasio Alessandro nelle Indie

(1727) che costituì il libretto di ca. 50 partiture musicate, fra gli altri,

da G. F. Haendel, Ch. Gluck, N. Jommelli, N. Alessandro Porpora, G. Paisiello,

D. Cimarosa, L. Cherubini.

.

Molta fortuna ebbe fra tutte l'opera attribuita a Callistene (storiografo di

corte di Alessandro), ma si tratta di una biografia deformata e celebrativa,

redatta forse nel sec. III dC da un egiziano ellenizzato; venne più volte

ampliata e fu tradotta in latino da Giulio Valerio (sec. III) e da Leone di

Napoli (sec. X, con accentuazione del carattere militare). Anche nella cultura

orientale si formò fin dall'antichità una tradizione leggendaria di

Alessandro, rifacentesi in gran parte a una traduzione siriaca (forse del sec.

VI) dello pseudo-Callistene; si hanno così presenze del mito di Alessandro

nella cultura araba (nel Corano, nel Libro dei Re di Firdusi del sec. X), e

nei poeti persiani Nizami (sec. XII) e Giami (sec. XV). Elementi della

tradizione si ritrovano anche nelle culture armena, copta, turca, indiana,

malese, ebraica. Nella cultura occidentale del Medioevo la fortuna delle gesta

di Alessandro si impose notevolmente, tanto da ispirare varie canzoni e

diversi poemi che sono fra i primi documenti delle lingue romanze (sec. XII);

notevole è in questo periodo l'Alessandreide di Gautier de Châtillon,

dove è accentuato il carattere epico e cavalleresco introdotto dall'opera di

Albéric de Briançon che costituisce una prima stesura del Romanzo di

Alessandro. La versione cavalleresca ebbe notevole fortuna in Francia, ma

si ritrova anche in Spagna (Libro di Alessandro, prima metà del sec.

XIII), in Germania (Alexanderlied di Lamberto Prete, ca. 1150), in

Italia (Chierico Simon, sec. XIV; i maggiori poeti sino a Dante; i Nobili

fatti di Alessandro Magno, del sec. XIV). Il mito di Alessandro nella

letteratura tedesca assume varie caratterizzazioni. Lo si trova nel romanzo

cavalleresco Alexander (1230-40) di Rodolfo di Ems, nell'anonimo

poemetto burlesco Alessandro e Antiloie (in tedesco medievale, ca.

1260-70) e nell'Alessandro (ca. 1352) di un certo Seifrid. L'Alexandreis

è invece la più antica e importante testimonianza dell'epica ceca profana;

è una vasta composizione in versi, scritta tra il sec. XIII e il XIV, e si

basa sull'analogo poema latino di Gautier de Châtillon e su quello tedesco di

Ulrico di Eschenbach, ma l'ignoto autore ceco tratta l'argomento in maniera

originale, attualizzando il contenuto e presentando con freschezza il mondo

della nobiltà ceca medievale e l'immagine del sovranoideale. La leggenda

cedette alla storiografia forse per la prima volta in Italia con la breve

biografia introdotta dal Petrarca nel suo De viris illustribus. Nella

produzione teatrale si hanno in Francia le tragedie di Jean de La Taille

(1573), di Alexandre Hardy (ca. 1570-1632) e, soprattutto, di Racine (Alexandre

le Grand, 1665, in cui Alessandro è perfetto cavaliere e amante), in

Inghilterra la commedia di John Lyly Alessandro e Campaspe (1584); in

Italia spicca il fortunato dramma del Metastasio Alessandro nelle Indie

(1727) che costituì il libretto di ca. 50 partiture musicate, fra gli altri,

da G. F. Haendel, Ch. Gluck, N. Jommelli, N. Alessandro Porpora, G. Paisiello,

D. Cimarosa, L. Cherubini.

Iconografia

Alessandro

in groppa a Bucefalo

Museo Archeologico Nazionale - Napoli

Bucefalo, il cavallo favorito di Alessandro Magno, morì forse di vecchiaia dopo la battaglia sull'Idaspe (326 aC). Anziché un solo dito, pare ne avesse tre. In suo onore Alessandro fondò in India la città di Bucefala, oggi Jalalpur (Pakistan).

I ritrattisti ufficiali di Alessandro furono Lisippo, Apelle e Pirgotele. A originali di Lisippo risalgono il ritratto di Alessandro noto come Erma Azara e il bronzetto raffigurante Alessandro con la lancia, entrambi al Louvre. Alla pittura di Apelle, in cui Alessandro era identificato con Zeus, può forse ascendere un cammeo dell'Ermitage di San Pietroburgo. Gli echi delle incisioni di Pirgotele si possono cogliere nelle monete. Tra le immagini che possediamo, le più belle sono: il mosaico della Casa del Fauno di Pompei (Napoli, Museo Nazionale), raffigurante la Battaglia di Isso che riproduce un dipinto di Filosseno ; i ritratti da Alessandria (Stoccarda, Museo), da Coo (Istanbul, Museo) e quelli del British Museum di Londra; la statua detta Alessandro Rondanini (Monaco, Gliptoteca); il bronzetto di Alessandro a cavallo da Ercolano (Napoli, Museo Nazionale). Sono anche da ricordare le pitture di Raffaello (Stanze Vaticane), di Sodoma (Roma, La Farnesina), di Perin del Vaga e di Pellegrino Tibaldi (Sala Paolina di Castel Sant'Angelo a Roma). L'iconografia di Alessandro, nel tipo del monarca divinizzato, ha influenzato fortemente la ritrattistica di principi e imperatori dell'età posteriore.