Lessico

Pietro

- Piero

Pier de’ Crescenzi

Icones veterum aliquot ac recentium Medicorum

Philosophorumque

Ioannes Sambucus / János Zsámboky![]()

Antverpiae 1574

Giudice (Bologna 1233 circa - ivi 1320 o 1321). Nato da una buona famiglia bolognese, studiò logica, storia naturale, medicina e legge presso l’Università di Bologna, divenendo avvocato e scrittore. Col titolo di Giudice si dedicò all’esercizio della pubblica giustizia in varie sedi: Senigallia (1269), Asti (1271), Imola (1283), Ferrara e Pisa (1286), Brescia (1292), Piacenza (1298).

Stanco della pratica avvocatizia, a 70 anni si ritirò dal lavoro impegnativo nella sua tenuta, la Villa dell’Olmo, e decise di dedicarsi ad argomenti di agricoltura, diventando noto per un celebre trattato, Ruralium commodorum libri XII (Profitti in agricoltura) scritto nel 1305 circa e dedicato a Carlo II d’Angiò re di Sicilia (detto lo Zoppo, 1254-1309), diffuso come manoscritto in 109 copie e che ebbe la prima edizione a stampa nel 1471. Un'edizione di Basilea del Ruralium commodorum libri XII del 1548 curata da Henrichus Petri reca il titolo di De omnibus agriculturae partibus et de plantarum et animalium generibus.

L’inizio

del Ruralium commodorum libri XII di Pier de’ Crescenzi

Traduzione italiana stampata nel 1490

Il giudizio sul valore dell’opera è controverso: critici autorevoli

rilevano che Crescenzi manca di spirito sperimentale e più che descrivere

fenomeni osservati

personalmente costruisce un universo di concetti obbedienti ai canoni di

un aristotelismo ormai privo di vitalità.

Per la stesura del testo relativo alle piante e agli animali domestici

attinge largamente alle fonti antiche, tra cui Varrone![]() ,

Columella

,

Columella![]() ,

Palladio

,

Palladio![]() ,

nonché ad Alberto Magno

,

nonché ad Alberto Magno![]() .

.

Il trattato ebbe una grande fortuna:

fu tradotto in italiano da un anonimo toscano nel XIV secolo (prima edizione:

1478), poi in francese, inglese e tedesco per un totale di 64 edizioni. In suo onore Linneo istituì il

genere botanico Crescentia![]() .

.

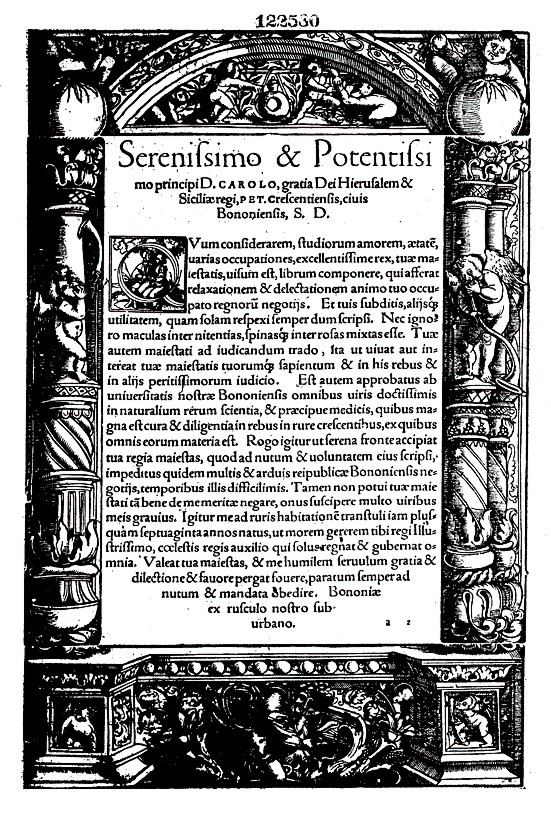

Dedica

a Carlo II d'Angiò

Edizione di Basilea del Ruralium commodorum libri XII del 1548

intitolata

De omnibus agriculturae partibus et de plantarum et animalium generibus

Le

conoscenze agricole nel Medioevo

da Alberto Magno a Pier de' Crescenzi

Nel corso degli ultimi decenni lo studio delle conoscenze agricole nel

Medioevo ha registrato un progresso decisivo. Dalle ricostruzioni storiche

emerge un forte contrasto tra l’inattività di molte regioni e il dinamismo

agricolo delle Fiandre![]() e dell’Inghilterra, dove si registrarono migliori rendimenti, un certo

aumento della produttività e il ricorso alla diversificazione delle colture,

che presupponevano arature più profonde, sarchiature e scerbature più

accurate, concimazioni più abbondanti ed efficaci, la coltivazione di piante

miglioratrici e l’uso di letame di qualità; in queste regioni, inoltre,

furono perfezionate le tecniche di allevamento, grazie alla coltivazione delle

piante da foraggio, e alla manutenzione di terreni erbosi permanenti e di

praterie artificiali.

e dell’Inghilterra, dove si registrarono migliori rendimenti, un certo

aumento della produttività e il ricorso alla diversificazione delle colture,

che presupponevano arature più profonde, sarchiature e scerbature più

accurate, concimazioni più abbondanti ed efficaci, la coltivazione di piante

miglioratrici e l’uso di letame di qualità; in queste regioni, inoltre,

furono perfezionate le tecniche di allevamento, grazie alla coltivazione delle

piante da foraggio, e alla manutenzione di terreni erbosi permanenti e di

praterie artificiali.

Benché fosse classificata tra le arti meccaniche, l’agricoltura era legata alla filosofia da un duplice rapporto; come principale fonte di approvvigionamento, questa disciplina svolgeva infatti un ruolo fondamentale nell’economia e, allo stesso tempo, come attività che ha per oggetto la materia vivente, consentiva di comprendere i modi di operare dell’anima vegetativa, degli umori e degli elementi, chiamando in causa in molte questioni il concetto di specie.

Il riflesso di questa dualità individuabile nei Libri X e XI dello Speculum naturale (de cultura agrorum et hortorum; de agris de arte mechanica) e nel Libro VI dello Speculum doctrinale, un testo dedicato all’ars oeconomica, di Vincenzo di Beauvais (ca. 1190-1265), dove l’autore

riprende la definizione di Isidoro![]() secondo cui oeconomica sive dispensativa est ars vel scientia qua

domesticarum rerum sapienter ordo disponitur (cap. 1, col. 481). Tutta la letteratura agronomica è caratterizzata dalla tendenza ad andare oltre le considerazioni tecniche per affrontare tutti gli aspetti

dell’arte di vivere in campagna, amministrando terreni, animali e persone.

In questi testi, infatti, viene dato spazio anche ai temi della contabilità,

della misurazione dei terreni, dell’arte veterinaria, della cucina e della

medicina domestica. Questa tendenza è riscontrabile sia in Catone

secondo cui oeconomica sive dispensativa est ars vel scientia qua

domesticarum rerum sapienter ordo disponitur (cap. 1, col. 481). Tutta la letteratura agronomica è caratterizzata dalla tendenza ad andare oltre le considerazioni tecniche per affrontare tutti gli aspetti

dell’arte di vivere in campagna, amministrando terreni, animali e persone.

In questi testi, infatti, viene dato spazio anche ai temi della contabilità,

della misurazione dei terreni, dell’arte veterinaria, della cucina e della

medicina domestica. Questa tendenza è riscontrabile sia in Catone![]() che in Olivier de Serres

che in Olivier de Serres![]() ,

sia nella Maison rustique di Estienne che nel Dictionnaire économique di Chomel.

,

sia nella Maison rustique di Estienne che nel Dictionnaire économique di Chomel.

L’aspetto gestionale e contabile è preso in esame soprattutto in un genere particolare di trattati redatti nel XIII sec. nell’area anglo-normanna: nei Rules di Roberto Grossatesta, in due trattati anonimi, Senechaucy e Husbandry, nell’opera di Walter de Henley e nella Fleta. In questi testi, dedicati alla gestione amministrativa e destinati ai siniscalchi o agli amministratori dei grandi possedimenti, sono descritti i compiti dei dipendenti, del balivo, del prevosto e del camparo, così come l’organizzazione del personale, il calcolo delle giornate di lavoro e i rendimenti, soprattutto in riferimento alla coltivazione dei cereali e all’allevamento. Questi trattati non si richiamano in alcun modo alla tradizione antica e la loro diffusione al di fuori dell’Inghilterra fu molto limitata.

In compenso, sulla scia di Alberto Magno![]() si sviluppò una tradizione più attenta ai problemi

teorici, rappresentata da Pietro de’ Crescenzi e dai suoi epigoni italiani.

Verso il 1260, nel redigere il suo De vegetalibus, Alberto Magno si trovò ad affrontare gli stessi

problemi incontrati nella stesura del De mineralibus. Quello che si proponeva di commentare era un modello aristotelico

lacunoso, lo pseudoaristotelico De plantis di Nicola di Damasco (II sec.) basato su alcune note del Liceo, e tradotto

dal siriaco all’arabo e poi dall’arabo in latino da Alfredo di Sareshel

(Alfredo l’Inglese). Seguendo un procedimento analogo a quello adottato per

il De mineralibus, che lo aveva portato a cercare chiarimenti presso

minatori, fonditori e alchimisti, Alberto per il De plantis consultò erboristi e agronomi. Il Libro VI del De vegetalibus è un imponente erbario ordinato alfabeticamente in cui

Avicenna

si sviluppò una tradizione più attenta ai problemi

teorici, rappresentata da Pietro de’ Crescenzi e dai suoi epigoni italiani.

Verso il 1260, nel redigere il suo De vegetalibus, Alberto Magno si trovò ad affrontare gli stessi

problemi incontrati nella stesura del De mineralibus. Quello che si proponeva di commentare era un modello aristotelico

lacunoso, lo pseudoaristotelico De plantis di Nicola di Damasco (II sec.) basato su alcune note del Liceo, e tradotto

dal siriaco all’arabo e poi dall’arabo in latino da Alfredo di Sareshel

(Alfredo l’Inglese). Seguendo un procedimento analogo a quello adottato per

il De mineralibus, che lo aveva portato a cercare chiarimenti presso

minatori, fonditori e alchimisti, Alberto per il De plantis consultò erboristi e agronomi. Il Libro VI del De vegetalibus è un imponente erbario ordinato alfabeticamente in cui

Avicenna![]() è completato da Plateario, mentre il Libro VII è un

vero e proprio trattato di agricoltura. Lungi dall’essere una semplice

digressione, questo testo è dedicato ai fondamenti razionali delle conoscenze

agricole, all’intervento dell’uomo sulla Natura: qualiter videlicet habitudinem vitae mutat de statu quando de silvestri fit

domestica sive hortensis, et de hortensi fit silvestris (VII, 1, 1, p. 269). Alberto riordinò la sua fonte,

l’opera di Palladio

è completato da Plateario, mentre il Libro VII è un

vero e proprio trattato di agricoltura. Lungi dall’essere una semplice

digressione, questo testo è dedicato ai fondamenti razionali delle conoscenze

agricole, all’intervento dell’uomo sulla Natura: qualiter videlicet habitudinem vitae mutat de statu quando de silvestri fit

domestica sive hortensis, et de hortensi fit silvestris (VII, 1, 1, p. 269). Alberto riordinò la sua fonte,

l’opera di Palladio![]() , in funzione di questo intento. La questione

dell’addomesticamento delle piante, per esempio, non riguarda soltanto

coloro che desiderano conoscere la Natura, ma anche la vita privata e pubblica

(ad vitam et civitatum permanentiam): benché sia il solo principio delle cose naturali,

come tutte le cose le cui sostanze sono trasmutabili, la Natura può ricevere

un grande aiuto dall’arte e dalla cultura (multum iuvatur arte et cultu). I fattori che consentono l’addomesticamento sono

quattro, cibus, aratio et fossio, seminatio e insitio. Il nutrimento (cibus) è il concime (stercorizatio laetamen) di cui l’autore spiega l’azione attraverso i quattro elementi.

L’aratura o vangatura (aratio o fossio) ha quattro funzioni: l’apertura della terra (terrae apertio), il suo livellamento (eiusdem adaequatio), il suo mescolamento (agri commistio) e il suo sbriciolamento (comminutio). L’autore distingue diverse categorie di campi: sativi (sativi), consiti (piantati), compascui (da pascolo), novales (incolti); egli descrive i modi per migliorare il suolo affinché divenga sativus. Il termine seminatio indica la semina. Dell’insitio o innesto, invece, Alberto studia i meccanismi fisiologici (De vegetalibus, V, 1, 4). La descrizione degli innesti conduce

l’autore a dedicare un capitolo alla coltura dell’ager compascuus, cioè ai pascoli e alla loro irrigazione e fienagione, come pure alla

coltivazione delle graminacee e alla creazione dei frutteti. Il secondo

trattato dello stesso libro è intitolato De plantis in speciali, quae usibus hominum domesticantur, i tipi di piante cioè che nascono in agro sativo, vale a dire nei campi seminati e negli orti, e in agro consito, cioè nei frutteti e nelle vigne. Alberto spiega

l’addomesticamento con la teoria dei quattro elementi: tra tutti gli

organismi viventi, le piante sono le più vicine agli elementi; il lavoro

dell’uomo riesce a modificare la qualità del terreno e dell’umidità (et ideo quod mutat qualitatem terrae et humoris, in qua

sita est planta, multum mutat naturam plantae). Tutte le piante che non sono curate diventano

selvatiche e il loro sapore cambia perché cambia la loro alimentazione (ibidem, I, 2, 6). Le piante cambiano a seconda dei luoghi in cui

crescono. Come ha osservato Jean-Louis Gaulin, Alberto combina tra loro con

grande abilità le tecniche e i terreni, basandosi su una classificazione

ripresa, attraverso la mediazione di Isidoro, dalla tradizione latina (ager sativus, ager consitus, ager compascuus, prata, viridarium). Più in generale, il contributo di Alberto riguarda

lo studio dei principi teorici della crescita dei vegetali.

, in funzione di questo intento. La questione

dell’addomesticamento delle piante, per esempio, non riguarda soltanto

coloro che desiderano conoscere la Natura, ma anche la vita privata e pubblica

(ad vitam et civitatum permanentiam): benché sia il solo principio delle cose naturali,

come tutte le cose le cui sostanze sono trasmutabili, la Natura può ricevere

un grande aiuto dall’arte e dalla cultura (multum iuvatur arte et cultu). I fattori che consentono l’addomesticamento sono

quattro, cibus, aratio et fossio, seminatio e insitio. Il nutrimento (cibus) è il concime (stercorizatio laetamen) di cui l’autore spiega l’azione attraverso i quattro elementi.

L’aratura o vangatura (aratio o fossio) ha quattro funzioni: l’apertura della terra (terrae apertio), il suo livellamento (eiusdem adaequatio), il suo mescolamento (agri commistio) e il suo sbriciolamento (comminutio). L’autore distingue diverse categorie di campi: sativi (sativi), consiti (piantati), compascui (da pascolo), novales (incolti); egli descrive i modi per migliorare il suolo affinché divenga sativus. Il termine seminatio indica la semina. Dell’insitio o innesto, invece, Alberto studia i meccanismi fisiologici (De vegetalibus, V, 1, 4). La descrizione degli innesti conduce

l’autore a dedicare un capitolo alla coltura dell’ager compascuus, cioè ai pascoli e alla loro irrigazione e fienagione, come pure alla

coltivazione delle graminacee e alla creazione dei frutteti. Il secondo

trattato dello stesso libro è intitolato De plantis in speciali, quae usibus hominum domesticantur, i tipi di piante cioè che nascono in agro sativo, vale a dire nei campi seminati e negli orti, e in agro consito, cioè nei frutteti e nelle vigne. Alberto spiega

l’addomesticamento con la teoria dei quattro elementi: tra tutti gli

organismi viventi, le piante sono le più vicine agli elementi; il lavoro

dell’uomo riesce a modificare la qualità del terreno e dell’umidità (et ideo quod mutat qualitatem terrae et humoris, in qua

sita est planta, multum mutat naturam plantae). Tutte le piante che non sono curate diventano

selvatiche e il loro sapore cambia perché cambia la loro alimentazione (ibidem, I, 2, 6). Le piante cambiano a seconda dei luoghi in cui

crescono. Come ha osservato Jean-Louis Gaulin, Alberto combina tra loro con

grande abilità le tecniche e i terreni, basandosi su una classificazione

ripresa, attraverso la mediazione di Isidoro, dalla tradizione latina (ager sativus, ager consitus, ager compascuus, prata, viridarium). Più in generale, il contributo di Alberto riguarda

lo studio dei principi teorici della crescita dei vegetali.

Alla parte teorica dell’opera di Alberto è ispirato il Ruralium commodorum opus, redatto tra il 1304 e il 1306 da un erudito bolognese, Pietro de’ Crescenzi. Dopo aver studiato all’università la logica, la medicina, la filosofia della Natura e il diritto, Pietro mise a frutto le sue conoscenze giuridiche come assessore del podestà, e successivamente si ritirò nella sua tenuta, la Villa dell’Olmo, per dedicarsi alla stesura della sua opera. Pietro de’ Crescenzi si situa al punto di incontro tra la tradizione gestionale e la tradizione scientifica di Alberto; è in effetti dal Libro VII del De vegetalibus che l’autore riprende il piano del suo trattato e i principi teorici di fisiologia vegetale che spiegano il passaggio delle piante dallo stato selvatico a quello domestico.

I Ruralia commoda sono composti da dodici libri. Il primo è dedicato

all’aria, ai venti, ai luoghi, alla scelta di luoghi appropriati per

costruire strade e case, ai pozzi, alle fontane, agli acquedotti, al ruolo

dell’amministratore e del padre di famiglia; il secondo, che deve molto ad

Alberto, descrive la natura delle piante e gli aspetti comuni

all’agricoltura in tutti i tipi di terreno; nel terzo sono presi in esame i

campi coltivati e, in particolare, quelli di cereali e leguminose; il quarto

è consacrato alle vigne, il quinto agli alberi da frutto e non, e ai loro usi

medicinali così come erano stati descritti da Avicenna e Isaac Israeli![]() ; il sesto tratta dei giardini e delle virtù delle erbe, sia coltivate che

selvatiche, già analizzate dal medico salernitano Matteo Plateario e dalla

tradizione latina delle Dietae di Isaac Israeli; il settimo descrive i pascoli e i boschi, l’ottavo i

giardini ornamentali, il nono gli animali, incluse le api e gli animali da

cortile, enunciando alcune nozioni di medicina veterinaria; il decimo è dedicato alla caccia; l’undicesimo è una ricapitolazione dei precedenti libri in forma di precetti e il

dodicesimo enumera i lavori dei dodici mesi dell’anno richiamandosi al

modello di Palladio.

; il sesto tratta dei giardini e delle virtù delle erbe, sia coltivate che

selvatiche, già analizzate dal medico salernitano Matteo Plateario e dalla

tradizione latina delle Dietae di Isaac Israeli; il settimo descrive i pascoli e i boschi, l’ottavo i

giardini ornamentali, il nono gli animali, incluse le api e gli animali da

cortile, enunciando alcune nozioni di medicina veterinaria; il decimo è dedicato alla caccia; l’undicesimo è una ricapitolazione dei precedenti libri in forma di precetti e il

dodicesimo enumera i lavori dei dodici mesi dell’anno richiamandosi al

modello di Palladio.

Crescenzi è un autore di vaste letture, antiche e contemporanee. Per

esempio, il Libro IV, che ha come oggetto anche il vino, è basato sul Liber vindemie o Liber de vindemiis, cioè sulla versione latina, eseguita da Burgundio di Pisa fra 1136 e

1193, della sezione dedicata alla vendemmia e alla vinificazione dei Geoponica![]() , un vasto trattato bizantino di economia rurale la cui

compilazione risale al regno di Costantino VII Porfirogeneta (905-959). I Geoponica sono costituiti da stratificazioni successive. Verso il

IV-V sec. dC, Vindanio Anatolio

, un vasto trattato bizantino di economia rurale la cui

compilazione risale al regno di Costantino VII Porfirogeneta (905-959). I Geoponica sono costituiti da stratificazioni successive. Verso il

IV-V sec. dC, Vindanio Anatolio![]() di Beirut aveva compilato una raccolta di testi di nove

agronomi. Tra la fine del VI e l’inizio del VII sec. Cassiano Basso

di Beirut aveva compilato una raccolta di testi di nove

agronomi. Tra la fine del VI e l’inizio del VII sec. Cassiano Basso![]() amalgamò la sua opera con la compilazione di Didimo di

Alessandria (IV-V sec.), a sua volta costituita da una raccolta di testi di

sette autori; nel X sec. questo insieme di testi fu raccolto e diviso in venti

libri da un autore non identificato; in seguito, Burgundio tradusse un testo

del secondo strato. Crescenzi quindi mescolò elementi del VII sec. ed

elementi della sua epoca; come ha osservato Jean-Louis Gaulin, Crescenzi ha

ritenuto opportuno aggiungere alla descrizione delle tecniche che vedeva

praticare alcune indicazioni trovate nei libri. Il suo intento non è tanto

quello di fornire una giustapposizione di testi e una dualità di tecniche,

quanto di confrontarli e fonderli, di compilare una raccolta di risposte

alternative agli stessi problemi. La sezione dedicata al vino dei Ruralia commoda deve essere considerata un tutto organico, facendo attenzione a non perdere

di vista i diversi strati dai quali è composta. Crescenzi si riferiva

costantemente alla filosofia della Natura: per esempio, quando spiegando la

trasformazione del vino in aceto attraverso gli umori affermava che questo

processo ha luogo quando nel vino il caldo e l’umido cedono il passo al

freddo e al secco, proprietà che caratterizzano l’aceto. La sua opera

riscosse un considerevole successo e fu frequentemente copiata. In Italia

ispirò la Divina villa (1410) del possidente perugino

Corniolo della Cornia. In Francia, fu tradotta per la prima volta nel 1373 su

richiesta di Carlo V con il titolo di Livre des prouffitz champestres et ruraux. Un’altra versione del testo di Crescenzi,

intitolata il Rustican, le bon mesnage, conobbe quindici edizioni tra il 1486 e il 1540. Con

l’invenzione della stampa – che diede un impulso decisivo

all’organizzazione e alla diffusione delle conoscenze agricole, come, del

resto, di tutte le altre conoscenze tecniche – le edizioni e le traduzioni

in volgare dell’opera di Crescenzi si moltiplicarono, insieme a quelle dei

testi di Palladio e di Columella

amalgamò la sua opera con la compilazione di Didimo di

Alessandria (IV-V sec.), a sua volta costituita da una raccolta di testi di

sette autori; nel X sec. questo insieme di testi fu raccolto e diviso in venti

libri da un autore non identificato; in seguito, Burgundio tradusse un testo

del secondo strato. Crescenzi quindi mescolò elementi del VII sec. ed

elementi della sua epoca; come ha osservato Jean-Louis Gaulin, Crescenzi ha

ritenuto opportuno aggiungere alla descrizione delle tecniche che vedeva

praticare alcune indicazioni trovate nei libri. Il suo intento non è tanto

quello di fornire una giustapposizione di testi e una dualità di tecniche,

quanto di confrontarli e fonderli, di compilare una raccolta di risposte

alternative agli stessi problemi. La sezione dedicata al vino dei Ruralia commoda deve essere considerata un tutto organico, facendo attenzione a non perdere

di vista i diversi strati dai quali è composta. Crescenzi si riferiva

costantemente alla filosofia della Natura: per esempio, quando spiegando la

trasformazione del vino in aceto attraverso gli umori affermava che questo

processo ha luogo quando nel vino il caldo e l’umido cedono il passo al

freddo e al secco, proprietà che caratterizzano l’aceto. La sua opera

riscosse un considerevole successo e fu frequentemente copiata. In Italia

ispirò la Divina villa (1410) del possidente perugino

Corniolo della Cornia. In Francia, fu tradotta per la prima volta nel 1373 su

richiesta di Carlo V con il titolo di Livre des prouffitz champestres et ruraux. Un’altra versione del testo di Crescenzi,

intitolata il Rustican, le bon mesnage, conobbe quindici edizioni tra il 1486 e il 1540. Con

l’invenzione della stampa – che diede un impulso decisivo

all’organizzazione e alla diffusione delle conoscenze agricole, come, del

resto, di tutte le altre conoscenze tecniche – le edizioni e le traduzioni

in volgare dell’opera di Crescenzi si moltiplicarono, insieme a quelle dei

testi di Palladio e di Columella![]() nei Geoponica.

nei Geoponica.

Treccani

Crescentia (Calabash tree, huingo, krabasi, or kalebas, not to be confused with the calabash vine) is a genus of six species of flowering plants in the family Bignoniaceae, native to southern Florida, the Caribbean, southern Mexico, Central America and northern South America. The species are small trees growing to 10 m tall, and producing large spherical fruits up to half a meter in diameter.

Crescentia cujete

Crescentia cujete, also known as the calabash tree is a plant native to Cental and South America. Is a dicotyledonous plant with tripinnate leaves. The parts used include the fruit and seeds. A fruit decoction is taken orally to treat diarrhea, stomachache, colds, bronchitis, cough, asthma, and urethritis. The leaves are used to treat hypertension.

Crescentia alata

Crescentia alata is a species in the trumpet-flower family Bignoniaceae, native to southern Mexico and Central America south to Costa Rica. It is a small tree growing to 8 m tall. It has hard, cannonball-like fruit 7-10 cm diameter, that are difficult to break into. It is believed that these fruit characteristics evolved as a defense mechanism against seed predation. However, it seems to be a counter-productive strategy, as the seeds inside the fruits never germinate unless the fruits are broken open, and with the exception of horses and humans, no animals break open the fruits.

While it has been observed that domestic horses may smash the fruit with their hooves and eat the pulp and seeds (suggesting that they may serve as seed distribution vectors), horses were only very recently (in evolutionary time) introduced to the native range of Crescentia alata, which implies that Crescentia alata evolved thick-walled, impenetrable fruits long before the introduction of horses to its native range. So the question remains: how did Crescentia alata evolve a defense mechanism (impenetrable fruits) that entirely prevents the germination of its seeds?

Daniel Janzen suggested that Gomphotheres (extinct elephant-like animals) may have previously been responsible for the dispersal of Crescentia alata seeds. With their extinction, Crescentia alata became threatened with the possibility of habitat loss and suffered an extremely limited ability to migrate, but the introduction of a new vector, in the form of domestic horses, has allowed the species to maintain its viability. Crescentia alata is, not surprisingly, most often found in open areas, such as pastures and fields. It is also cultivated for its gourd-like fruits, which may be hollowed and dried and used as containers for food and drink.

The fruit plays a role in the Popol Vuh (book of myths of the Mayan civilization). After the first generation of hero twins, 1 Hunajpu and 7 Hunajpu, fail and are killed in the ball game in Xibalba, the demonic Xibalbans hang their skull in this tree. This is presumably a mythic justification for the resemblance of the fruit to skulls and the carrion smell of the tree in flower (scientifically justified because it is pollinated by flies). The skull later spits in the hand of the Xibalban princess Ixquic, thus impregnating her and begetting the second, successful generation of Maya Hero Twins.

The seeds are edible and high in protein with a licorice-like sweet taste, used in El Salvador to make a kind of horchata.