Lessico

Giovan Camillo Maffei

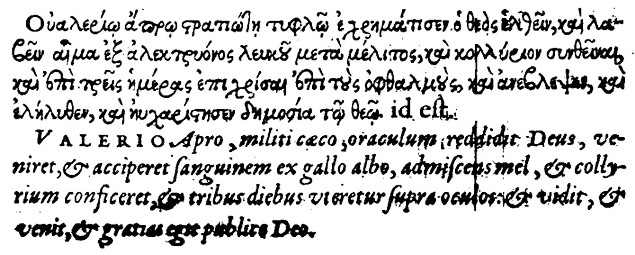

La tavoletta votiva del soldato cieco Valerius Aper, citata da

Aldrovandi a pagina 289![]() di Ornithologia II (1600), con ogni probabilità era conservata a

Napoli, dove un ramo dei Maffei di Solofra si era impiantato per poter sostenere, con la residenza nella capitale,

l’arte del battiloro a Solofra.

di Ornithologia II (1600), con ogni probabilità era conservata a

Napoli, dove un ramo dei Maffei di Solofra si era impiantato per poter sostenere, con la residenza nella capitale,

l’arte del battiloro a Solofra.

Artis

gymnasticae libri sex di Girolamo Mercuriale![]()

Liber

primus - De principiis medicinae

Contenuto della tavoletta votiva in marmo conservata presso i Maffei

rinvenuta nel tempio di Esculapio![]() a Roma sull’Isola Tiberina

a Roma sull’Isola Tiberina

in cui si parla di Valerio Apro che guarì dalla cecità

grazie a Esculapio e al sangue di un gallo bianco.

I Maffei erano importanti rappresentanti della borghesia artigiana impegnati in varie attività artigianali e mercantili tra cui l’arte del battiloro con una bottega che lavorava il metallo anche con un marchio proprio. Un battiloro riduce l'oro e altri metalli preziosi in lamine o foglie sottilissime battendoli con un martelletto, a scopo essenzialmente decorativo.

Solofra è oggi un centro in provincia di Avellino, in una conca boscosa

dei Monti Picentini, noto fin da epoca medievale, e in particolare dagli inizi

del sec. XVI, come centro di attività conciarie legate all'allevamento

locale. Uno dei rappresentanti dei Maffei, figlio di Antonio, fu Giovan

Camillo Maffei, che era

medico, e che a causa di studi sul modo di imparare a cantare ha degli

addentellati con il collega coevo Girolamo Mercuriale![]() che si

era dedicato allo stesso argomento. È quindi assai verosimile che la

tavoletta fosse in posseduta dalla sua famiglia.

che si

era dedicato allo stesso argomento. È quindi assai verosimile che la

tavoletta fosse in posseduta dalla sua famiglia.

Giovan

Camillo Maffei, medico e filosofo aristotelico appartenente alla seconda metà

del secolo XVI, non esercitò solo l’arte di Esculapio![]() ,

ma ampliò i suoi studi introducendovi le sue competenze di musico e filosofo.

Dette infatti impostazione scientifica a un metodo già conosciuto

empiricamente e cioè l’uso della musica nella cura di alcune malattie

approdando a quelle intuizioni su cui oggi si poggia una parte della medicina.

,

ma ampliò i suoi studi introducendovi le sue competenze di musico e filosofo.

Dette infatti impostazione scientifica a un metodo già conosciuto

empiricamente e cioè l’uso della musica nella cura di alcune malattie

approdando a quelle intuizioni su cui oggi si poggia una parte della medicina.

Nel Cinquecento questo argomento trovò pratica applicazione e interesse da parte di medici e scienziati. Scrisse Scala naturale, overo Fantasia dolcissima intorno alle cose occulte e desiderate nella Filosofia che ebbe ben quattro edizioni a Venezia (1563, 1584, 1600, 1607) che testimoniano la diffusione del trattato negli ambienti della scuola aristotelica padovana. L’ultima edizione fu sempre a Venezia del 1781.

L’opera è un compendio delle parti del mondo descritte seguendo Aristotele![]() .

L’autore espone il sistema cosmico secondo principi del filosofo di Stagira.

Tratta delle comete, delle meteore, dei noti dei corpi celesti, allargando le

sue osservazioni a tutti gli ambiti dalla meteorologia alla botanica, dalla

zoologia all’alchimia. È trattato ampiamente il mondo

della natura come quando esamina la natura dei pesci del Mar Rosso, la virtù

dell’acqua, le caratteristiche della neve e della grandine.

.

L’autore espone il sistema cosmico secondo principi del filosofo di Stagira.

Tratta delle comete, delle meteore, dei noti dei corpi celesti, allargando le

sue osservazioni a tutti gli ambiti dalla meteorologia alla botanica, dalla

zoologia all’alchimia. È trattato ampiamente il mondo

della natura come quando esamina la natura dei pesci del Mar Rosso, la virtù

dell’acqua, le caratteristiche della neve e della grandine.

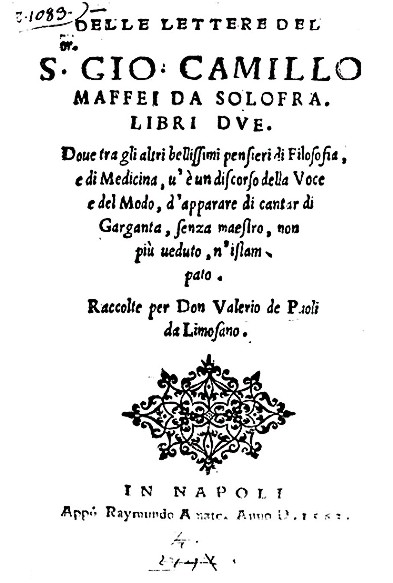

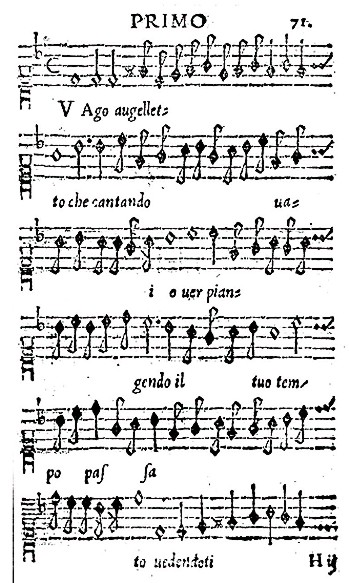

Mauro Uberti riferisce

qualche altra piccola nota biografica relativa a Camillo Maffei: [...] Il medico,

filosofo, cantante e liutista Camillo Maffei nel suo «... discorso della

Voce...» affronta problemi di fisiologia e terapeutica vocali ancora secondo

gli insegnamenti della medicina galenica, ma, soprattutto, «... del Modo d'apparare

di cantar di garganta senza Maestro...». Dall'intera lettera si ricava che

egli tratta del canto da camera e che a questo si riferiscono le poche

indicazioni tecniche fornite. Egli dice, per esempio, che «il luogo dove i

passaggi si formano, è quello istesso, nel quale si forma la voce; cioè la

cartilagine chiamata cimbalare...».

Questa, e le notizie che

seguono, sono tratte da un lavoro di Mauro Uberti - Caratteri

della tecnica vocale in Italia dalla lettera sul canto di Camillo Maffei al

trattato di Manuel Garçia - Associazione Corale Goriziana «C. A.

Seghizzi» - Gorizia - XV

Convegno Europeo Sul Canto Corale - La situazione

attuale degli studi e della ricerca sulla tecnica vocale e sulla didattica

della vocalità con particolare riferimento al canto corale - Atti e documentazioni - pp.

23-53.

[...]

Conseguenza di ciò è che, almeno fino a Garçia - il quale si propone lo

scopo scientifico di descrivere il meccanismo della «voix sombrée» in

un'epoca nella quale sia l'anatomia che la fisiologia sono già alquanto

avanzate - non abbiamo descrizioni valide o complete sull'argomento. A Camillo

Maffei (il suo «Discorso...» [Maffei,

G.C., Delle lettere del S.or Gio. Camillo Maffei da Solofra Libri due: doue

tra gli altri bellissimi pensieri di Filosofia, e di Medicina, u'è un

discorso della Voce e del Modo, d'apparare di cantar di Garganta, senza

maestro..., Napoli, Amato 1562. Edizione moderna in: Bridgman, N., «G.C.M.

et sa lettre sur le chant», Revue de musigologie, XXXVIII, 1956, pp.

10-34.], che ho

scelto come punto di partenza per questa descrizione, è del 1562), che pure

era medico e scriveva con gli stessi intendimenti, per fare un lavoro

altrettanto valido manca soprattutto il metodo scientifico e, benché già in

possesso delle necessarie conoscenze anatomiche (il grande trattato del

Vesalio![]() , per

esempio, è del 1543), ad eccezione di poche cose, tuttavia importanti, non

riesce neppure a descrivere tutto quello che pure ha sotto gli occhi.

Leonardo, che, ricordiamo, era morto nel 1519, aveva già visto, descritto e

disegnato in fonetica molto di più. Tuttavia non è il caso di accanirsi

contro il povero Maffei dal momento che una descrizione sistematica delle

tecniche vocali romantiche e post-romantiche, che abbia contemporaneamente

valore musicologico e fisiologico, è ancora oggi tutta da fare.

, per

esempio, è del 1543), ad eccezione di poche cose, tuttavia importanti, non

riesce neppure a descrivere tutto quello che pure ha sotto gli occhi.

Leonardo, che, ricordiamo, era morto nel 1519, aveva già visto, descritto e

disegnato in fonetica molto di più. Tuttavia non è il caso di accanirsi

contro il povero Maffei dal momento che una descrizione sistematica delle

tecniche vocali romantiche e post-romantiche, che abbia contemporaneamente

valore musicologico e fisiologico, è ancora oggi tutta da fare.

[...]

Sull'entità della potenza di voce adottata nelle cappelle ci viene aperto uno

spiraglio interessante dal medico Girolamo Mercuriali (1530-1606) che, nel

1569, con i suoi Artis gymnasticae apud antiquos celeberrimae, nostris

temporibus ignoratae, libri sex, ancora fedele ai precetti della medicina

galenica, tratta a due riprese «Della costrizione del fiato» e «Della

vociferazione...». Per quanto nel titolo dia per «ignorata» l'arte ginnica

ai suoi tempi e nella dedica al cardinale Alessandro Farnese [Valentano

1520-Roma 1589: fu cardinale di grande valore e aspirò invano al soglio

pontificio], del quale era medico personale, si vanti di aver preso a

occuparsi di «cosa nuova e da pochi forse pensata» il numero delle

successive edizioni induce a pensare che le pratiche fisioterapiche di cui

tratta rifacendosi all'autorità dei medici antichi (Ippocrate![]() ,

Erasistrato

,

Erasistrato![]() , Dioclo,

Erofilo

, Dioclo,

Erofilo![]() , Celso

, Celso![]() , ecc.)

non venissero soltanto descritte, ma anche applicate. Del resto già il Maffei

- pochi anni prima, come abbiamo visto - attestava espressamente: «Buono anco

rimedio [à far buona voce] è il tenere una piastra di piombo nel stomaco, si

come anco il medesimo Nerone

, ecc.)

non venissero soltanto descritte, ma anche applicate. Del resto già il Maffei

- pochi anni prima, come abbiamo visto - attestava espressamente: «Buono anco

rimedio [à far buona voce] è il tenere una piastra di piombo nel stomaco, si

come anco il medesimo Nerone![]() facea». Comunque, per quanto riguarda il fiato e

la vociferazione, il Mercuriali dice che analogamente a quanto si fa oggi in

clinica, nella riabilitazione funzionale respiratoria «I medici... usavano un

doppio tipo di costrizione: una con la quale tutti i muscoli del torace

rilasciati venivano immobilizzati... l'altra nella quale anche i muscoli

dell'addome venivano costretti;... in tutti e due i casi facevano uso di certe

fasce, cingendo con le quali il torace, le coste e il ventre più agevolmente

conseguivano lo scopo». Gli scopi, in realtà, erano molteplici. Fra questi

«Celso approvava l'esercitarsi nello scioglimento della lingua a fiato

trattenuto così come Ezio

facea». Comunque, per quanto riguarda il fiato e

la vociferazione, il Mercuriali dice che analogamente a quanto si fa oggi in

clinica, nella riabilitazione funzionale respiratoria «I medici... usavano un

doppio tipo di costrizione: una con la quale tutti i muscoli del torace

rilasciati venivano immobilizzati... l'altra nella quale anche i muscoli

dell'addome venivano costretti;... in tutti e due i casi facevano uso di certe

fasce, cingendo con le quali il torace, le coste e il ventre più agevolmente

conseguivano lo scopo». Gli scopi, in realtà, erano molteplici. Fra questi

«Celso approvava l'esercitarsi nello scioglimento della lingua a fiato

trattenuto così come Ezio![]() in ogni

sconvolgimento vocale». Ma poi soggiunge: «Per nessun motivo devono

esercitarsi a trattenere il fiato coloro che patiscono di ernia... perché...

si formano ernie di difficile guarigione come con frequenza suole avvenire ai

suonatori di strumenti a fiato ed ai cantori...». E più avanti ancora: «Non

di meno è opportuno tener sempre a memoria quel detto di Avicenna

in ogni

sconvolgimento vocale». Ma poi soggiunge: «Per nessun motivo devono

esercitarsi a trattenere il fiato coloro che patiscono di ernia... perché...

si formano ernie di difficile guarigione come con frequenza suole avvenire ai

suonatori di strumenti a fiato ed ai cantori...». E più avanti ancora: «Non

di meno è opportuno tener sempre a memoria quel detto di Avicenna![]() secondo

il quale è pericoloso emettere una gran voce a lungo perché sovente accade

che dai predetti esercizi di voce derivino numerose ernie e altre crepature,

come possono assicurare i sacerdoti o i cantori di oggi». La raffigurazione

di quattro putti costretti da fasce respiratorie, presente nell'edizione del

1601, e queste ultime considerazioni lasciano adito alla supposizione che i

cantori da cappella cantassero al limite delle loro possibilità fisiche e che

l'irrobustimento della voce fosse oggetto di metodi particolari.

secondo

il quale è pericoloso emettere una gran voce a lungo perché sovente accade

che dai predetti esercizi di voce derivino numerose ernie e altre crepature,

come possono assicurare i sacerdoti o i cantori di oggi». La raffigurazione

di quattro putti costretti da fasce respiratorie, presente nell'edizione del

1601, e queste ultime considerazioni lasciano adito alla supposizione che i

cantori da cappella cantassero al limite delle loro possibilità fisiche e che

l'irrobustimento della voce fosse oggetto di metodi particolari.