Lessico

Sparta

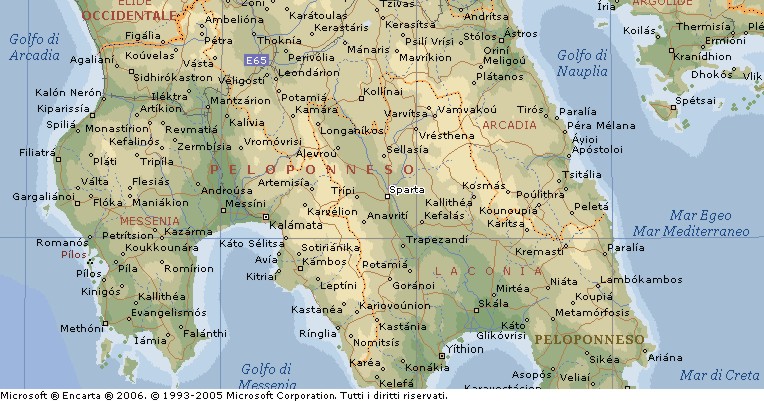

L'attuale Sparta fu fondata nel 1834 dal governo del nuovo stato greco e si estende in parte sull'area della città antica. Città (13.000 ab.) della Grecia, capoluogo del dipartimento o nomós della Laconia, nel Peloponneso meridionale, sul medio corso del fiume Eurota. Situata in una fertile conca compresa tra i monti Taigeto e Parnone, è mercato agricolo (vino, olive, agrumi) con industrie di trasformazione.

Secondo

Omero![]() ,

Lacedemone, originario nome di Sparta, durante la guerra di Troia

,

Lacedemone, originario nome di Sparta, durante la guerra di Troia![]() era capitale del potente regno di Menelao

era capitale del potente regno di Menelao![]() .

La civiltà a esso collegata scomparve verso il 1200 aC, in conseguenza, come

sembra, della cosiddetta “invasione dorica”. Verso l'800 Sparta si

presentava come uno Stato unitario formato da quattro villaggi: Pitane, Mesoa,

Limne, Cinosura. L'espansione di

Sparta si orientò dapprima verso il corso superiore dell'Eurota (Cinuria),

indi verso sud (Pharia, Geronthrai). Amicle fu annessa verso la metà del sec.

VIII aggiungendosi così ai quattro villaggi già ricordati. Il momento

fondamentale per la successiva storia di Sparta fu quello delle due guerre

messeniche, verificatesi a distanza di due generazioni l'una dall'altra, la

cui cronologia è discussa. A quell'epoca risale probabilmente la

codificazione di un corpo organico di leggi che la tradizione attribuisce a

Licurgo.

.

La civiltà a esso collegata scomparve verso il 1200 aC, in conseguenza, come

sembra, della cosiddetta “invasione dorica”. Verso l'800 Sparta si

presentava come uno Stato unitario formato da quattro villaggi: Pitane, Mesoa,

Limne, Cinosura. L'espansione di

Sparta si orientò dapprima verso il corso superiore dell'Eurota (Cinuria),

indi verso sud (Pharia, Geronthrai). Amicle fu annessa verso la metà del sec.

VIII aggiungendosi così ai quattro villaggi già ricordati. Il momento

fondamentale per la successiva storia di Sparta fu quello delle due guerre

messeniche, verificatesi a distanza di due generazioni l'una dall'altra, la

cui cronologia è discussa. A quell'epoca risale probabilmente la

codificazione di un corpo organico di leggi che la tradizione attribuisce a

Licurgo.

Alcuni studiosi sono propensi a collegare questa Costituzione con il re Polidoro (700-665 ca.) che godé fama di re giusto e che condusse l'esercito spartano contro Argo, ma nella battaglia di Isie (669 aC) fu sconfitto, permettendo così agli Argivi e agli Arcadi di estendere l'influenza a tutto il nord del Peloponneso. Ciò avrebbe dato origine alla sollevazione della Messenia e quindi alla II guerra, che permise a Sparta, nonostante il valore degli avversari guidati da Aristomene, di estendere il suo dominio su tutta la Messenia fino al mare. Alcuni collegano il periodo di prosperità che ne seguì con lo sviluppo della produzione ceramica e l'intensificarsi degli scambi con il resto del mondo greco.

Già prima

del 750 Sparta aveva preso parte alla colonizzazione di Tera e di Melo e nel

708, attraverso un gruppo di oppositori chiamati Parteni, aveva fondato

Taranto. Con gli inizi del sec. VI ripresero le lotte con gli Argivi e gli

Arcadi e Sparta ebbe occasione di intervenire in più casi per abbattere

tiranni (secondo la tradizione i Cipselidi a Corinto e ad Ambracia, Ligdami a

Nasso, Ippia ad Atene, Eschine a Sicione, ecc.). Sembra che il filo conduttore

della lotta contro i tiranni sia stato un loro più o meno evidente

collegamento con Argo, come afferma esplicitamente Aristotele![]() per Ippia.

per Ippia.

Alla seconda metà del sec. VI, forse in funzione antiargiva, appartiene la costituzione della Lega Peloponnesiaca che divenne lo strumento della successiva potenza di Sparta; alle forze di Sparta e della lega sono dovuti i successi del re Cleomene che espulse da Atene i Pisistratidi (510) e vinse gli Argivi a Sepeia (494). L'azione di Sparta, irrilevante nella I guerra persiana, fu invece determinante nella II (battaglie delle Termopili, di Platea, di Micale). Dopo la vittoria dello spartano Leotichide a Micale, Pausania, reggente per il figlio del morto Leonida, cercò di mantenere agli Spartani l'egemonia della guerra contro la Persia, ma fu costretto dagli Ateniesi e dagli alleati ionici a lasciare Bisanzio. Sparta rinunciò da questo momento all'egemonia navale (478-477), fu per alcuni anni coinvolta in contrasti interni al Peloponneso e in una grave crisi costituzionale.

Dopo le vittorie contro Argivi e Arcadi a Tegea e a Dipea (qualche anno dopo il 470), verso il 465 scoppiò in seguito a un terremoto la terribile rivolta degli iloti (III guerra messenica) che fu causa anche della definitiva rottura dell'alleanza ancora in atto tra Atene e Sparta. Sottomessi verso il 461 i Messeni di Itome, che si arresero lasciando il Peloponneso, Sparta si scontrò con Atene, che aveva occupato Megara, nella cosiddetta I guerra del Peloponneso (459-445) terminata con la pace dei Trent'anni. Lo scontro si rinnovò con estrema durezza nel 431 con lo scoppio della II guerra del Peloponneso, terminata nel 404 dopo la battaglia di Egospotami (405) vinta dallo spartano Lisandro e con la resa di Atene.

Con questa

data inizia l'egemonia spartana, la cui anima furono Lisandro prima, Agesilao![]() poi, caratterizzata dall'istituzione di governi tirannici e oligarchici nelle

varie città greche; contro Sparta insorsero Atene, Tebe, Corinto e Argo nella

guerra di Corinto (395-386). La pace di Antalcida confermò l'egemonia

spartana garantendo a essa l'appoggio della Persia, ma provocò una nuova

coalizione di Stati in funzione antispartana. Atene con la II Lega Navale e

soprattutto Tebe, che gli Spartani avevano occupato nel 382 e che si era

liberata nel 379, presero l'iniziativa delle operazioni.

poi, caratterizzata dall'istituzione di governi tirannici e oligarchici nelle

varie città greche; contro Sparta insorsero Atene, Tebe, Corinto e Argo nella

guerra di Corinto (395-386). La pace di Antalcida confermò l'egemonia

spartana garantendo a essa l'appoggio della Persia, ma provocò una nuova

coalizione di Stati in funzione antispartana. Atene con la II Lega Navale e

soprattutto Tebe, che gli Spartani avevano occupato nel 382 e che si era

liberata nel 379, presero l'iniziativa delle operazioni.

Sebbene

Sparta fosse riuscita dopo la pace del 371 a separare le due principali città

della coalizione stabilendo buoni rapporti con Atene, subì per opera di Tebe

due gravi sconfitte a Leuttra e a Mantinea perdendo per sempre l'egemonia e

iniziando un'inarrestabile decadenza. Praticamente assente nelle guerre contro

Filippo di Macedonia![]() ,

non partecipò alla Lega di Corinto e subì nel 331, durante l'assenza di

Alessandro

,

non partecipò alla Lega di Corinto e subì nel 331, durante l'assenza di

Alessandro![]() ,

una sconfitta da parte delle truppe macedoni. Sparta si riaffacciò sulla

scena internazionale nel 288 con Areo, che riuscì a coalizzare varie città

contro Antigono Gonata, forte dell'appoggio dei Tolomei

,

una sconfitta da parte delle truppe macedoni. Sparta si riaffacciò sulla

scena internazionale nel 288 con Areo, che riuscì a coalizzare varie città

contro Antigono Gonata, forte dell'appoggio dei Tolomei![]() .

.

In questo contesto scoppiò la guerra cremonidea che si concluse per Sparta con una grave sconfitta (260). L'avvento al regno di Agide IV (244-241) sembrò avviare Sparta a una fase di salutari riforme, ma la dura reazione dell'altro re Leonida rese vani i tentativi di Agide che venne ucciso. La sua opera fu portata avanti da Cleomene III (235), il quale tuttavia si discostò dalla Lega Achea che combatté e vinse a Megalopoli. L'alleanza di quest'ultima con la Macedonia di Antigono Dosone costò a Cleomene la sconfitta di Sellasia (222) e la fuga. La sua politica fu continuata ancor più radicalmente da Nabide (207), che riprese l'atteggiamento antimacedone e antiacheo, ma quando nel 200 gli Achei si schierarono con i Romani, Nabide, attratto nell'orbita di Filippo V, pur non essendosi pronunziato chiaramente, subì la vendetta romana: fu ucciso dagli Etolici suoi ex alleati.

Nel 192

Sparta fu costretta a entrare nella Lega Achea nella quale costituì peraltro

un costante elemento di disordine. Con Augusto![]() fece parte della provincia di Acaia. Distrutta dai Visigoti nel 396 dC passò

ai Bizantini ai quali la tolsero i Franchi (1205) che ne fecero il centro del

principato di Acaia. Caduta in mano ai Turchi (1460), tornò alla Grecia nel

1828.

fece parte della provincia di Acaia. Distrutta dai Visigoti nel 396 dC passò

ai Bizantini ai quali la tolsero i Franchi (1205) che ne fecero il centro del

principato di Acaia. Caduta in mano ai Turchi (1460), tornò alla Grecia nel

1828.

Attraverso

Plutarco![]() ci è noto il testo della grande rhetra, testo oracolare che fissava i

cardini della Costituzione spartana. La divisione originaria dei Lacedemoni

fu, forse, quella delle phylai (tribù) doriche degli Illei Dimani e

Panfili; a essa si accompagnava la divisione in 27 fratrie, 9 per tribù;

successivamente si aggiunse la divisione in obai (divisioni territoriali

funzionali all'ordinamento militare); in origine furono 4, poi 5: Pitane,

Cinosura, Mesoa, Limne, Amicle; più tardi si aggiunse la sesta oba, quella

dei Neopoliti. La popolazione era costituita dagli spartiati, unici cittadini

a pieno diritto, detti anche uguali (homoioi), assegnatari di un lotto

di terra (kleros) coltivato dagli iloti con i cui proventi lo spartiate

era in grado di servire lo Stato come oplita, contribuiva alle spese del

sissizio o pasto comune partecipando al quale manteneva il diritto di

cittadinanza. Chi mancava a tali doveri cessava di essere homoios ed

entrava a far parte degli hypomeiones, tra i quali confluivano anche i

cadetti essendo il kleros destinato al primogenito; questa fu una delle

cause della progressiva decadenza demografica degli spartiati e della

diminuzione degli opliti.

ci è noto il testo della grande rhetra, testo oracolare che fissava i

cardini della Costituzione spartana. La divisione originaria dei Lacedemoni

fu, forse, quella delle phylai (tribù) doriche degli Illei Dimani e

Panfili; a essa si accompagnava la divisione in 27 fratrie, 9 per tribù;

successivamente si aggiunse la divisione in obai (divisioni territoriali

funzionali all'ordinamento militare); in origine furono 4, poi 5: Pitane,

Cinosura, Mesoa, Limne, Amicle; più tardi si aggiunse la sesta oba, quella

dei Neopoliti. La popolazione era costituita dagli spartiati, unici cittadini

a pieno diritto, detti anche uguali (homoioi), assegnatari di un lotto

di terra (kleros) coltivato dagli iloti con i cui proventi lo spartiate

era in grado di servire lo Stato come oplita, contribuiva alle spese del

sissizio o pasto comune partecipando al quale manteneva il diritto di

cittadinanza. Chi mancava a tali doveri cessava di essere homoios ed

entrava a far parte degli hypomeiones, tra i quali confluivano anche i

cadetti essendo il kleros destinato al primogenito; questa fu una delle

cause della progressiva decadenza demografica degli spartiati e della

diminuzione degli opliti.

Il secondo elemento della popolazione era costituito dai perieci, abitanti di comunità periferiche della Laconia e della Messenia, i quali avevano il dovere di servire nell'esercito spartano e di accettare le decisioni di Sparta pur rimanendo autonomi nei loro ordinamenti. Privi dei diritti civili e politici erano gli iloti che, appartenendo per lo più alla Messenia, mantennero il loro legame etnico e furono un costante pericolo per lo Stato. Affrancati, divenivano neodamodi.

Istituzione tipica di Sparta fu la diarchia, propria delle dinastie eraclidi degli Agiadi e degli Euripontidi (all'origine forse erano tre, come le tribù); il collegio dei re aveva mansioni sacerdotali e giudiziarie relative alle eredità e alle adozioni; fino al sec. VI ebbe il diritto di dichiarare la guerra e far la pace, successivamente il comando supremo passò sotto il controllo degli efori. Quest'ultimo collegio, di cui è ignota l'origine, era composto di 5 membri; dal 556, anno in cui fu eforo Chilone, uno dei sette saggi, gli efori appaiono uno dei cardini del sistema spartano; erano scelti annualmente dall'assemblea senza restrizioni (la lista degli efori risalente al 754 desta molti sospetti).

Gli organi legislativi erano l'assemblea (apella), composta dai cittadini di età superiore ai trent'anni, che veniva convocata a scadenze fisse; e la gerusia, organo di 28 membri (30 con i due re) eletti a vita tra gli homoioi di età superiore ai 60 anni; il suo potere si rafforzò progressivamente, ma fu poi limitato dall'eforato cui spettava il compito di vigilare sull'osservanza della Costituzione e che quindi esercitò la giurisdizione civile e anche criminale tranne i delitti di sangue.

Dicesi agogé il sistema educativo attribuito a Licurgo teso a costruire il perfetto soldato: il bambino, se accolto dagli anziani della fratria, viveva fino a sei anni con la madre, indi veniva inserito in un gruppo di coetanei e sottoposto a una rigida educazione con prove di coraggio e abilità il cui scopo era quello di abituarlo alla durezza e alla sopportazione; gli venivano impartiti inoltre rudimenti di musica e danza, lettura e scrittura. A vent'anni entrava nella classe degli eirenes dove rimaneva fino a trenta, quando poteva accedere all'assemblea, poteva sposarsi e assolvere i doveri tipici dell'homoios. L'agogé era vigilata dal paidonimos.