Lessico

Orsa

Minore

Piccolo Carro

In latino scientifico Ursa Minor, abbreviato in UMi. Costellazione boreale, posta a declinazione superiore a +65º, in massima parte compresa fra 13h e 18h di ascensione retta e che comprende il polo nord celeste.

È una

delle 88 costellazioni moderne, ma rientrava già tra le 48 costellazioni

elencate da Tolomeo![]() . La forma

di questa costellazione è simile a quella dell'Orsa Maggiore, sebbene di

minori dimensioni, per cui la si indica come Piccolo Carro, e le sue stelle

sono molto meno brillanti.

. La forma

di questa costellazione è simile a quella dell'Orsa Maggiore, sebbene di

minori dimensioni, per cui la si indica come Piccolo Carro, e le sue stelle

sono molto meno brillanti.

La caratteristica figura del Piccolo Carro è data dalle sette stelle più brillanti. L'estremo del suo timone è rappresentato dalla Stella Polare (α UMi), così detta dal verbo greco poléø = io giro. Si pensa che questa costellazione sia stata definita per la prima volta dal filosofo, matematico e astronomo greco Talete (Mileto ca. 634 - ca. 548 aC) ed è stata sempre usata come guida dai marinai.

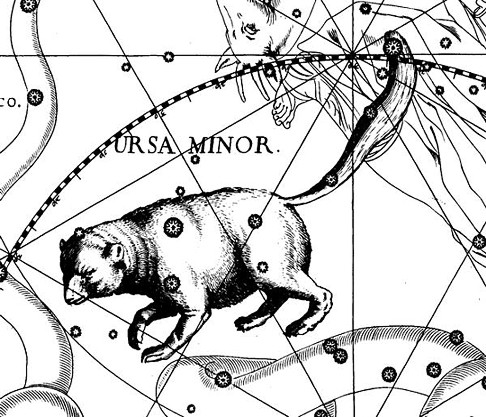

Orsa

Minore di Johannes Hevelius![]() - 1690

- 1690

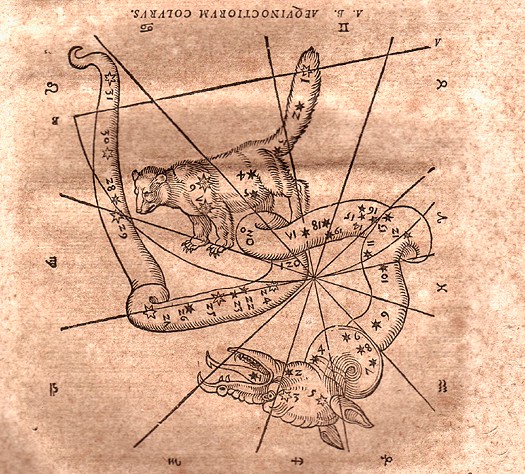

Orsa

Minore di Arato di Soli![]() - Fenomeni, 1570

- Fenomeni, 1570

Per alcune culture

l'Orsa Minore era il Buco in cui l'asse della terra era infilato. In tempi

antichi l'Orsa Minore era chiamata l'ala del Dragone, un nome ormai

dimenticato. Come ci inforna Gessner a pagina 422![]() di Historia

animalium III (1555) i Greci la chiamavano Cinosura. Il

sostantivo femminile Κυνόσουρα in

italiano suona Cinosura e identifica la costellazione dell'Orsa Minore. È

assai probabile che con questo vocabolo - che significa coda di cane - i Greci

volessero indicare il timone del Piccolo Carro che per lunghezza è molto più

paragonabile alla coda di un cane che a quella di un orso, la cui coda è

molto corta, salvo trattarsi di un orso fantastico come spesso accade in

questo campo e come chiaramente dimostra l'iconografia della costellazione.

di Historia

animalium III (1555) i Greci la chiamavano Cinosura. Il

sostantivo femminile Κυνόσουρα in

italiano suona Cinosura e identifica la costellazione dell'Orsa Minore. È

assai probabile che con questo vocabolo - che significa coda di cane - i Greci

volessero indicare il timone del Piccolo Carro che per lunghezza è molto più

paragonabile alla coda di un cane che a quella di un orso, la cui coda è

molto corta, salvo trattarsi di un orso fantastico come spesso accade in

questo campo e come chiaramente dimostra l'iconografia della costellazione.

Cinosura

è pure un promontorio dell'isola di Salamina che ha tutte le fattezze di una

coda di cane e presso il quale (come ci racconta Erodoto![]() nel libro VIII delle Storie) il 20 settembre del 480 aC si svolse la

famosa battaglia navale tra Greci e Persiani: 378 navi greche con circa 70.000

uomini contro 800 navi persiane con circa 150.000 individui. I Greci ci rimisero

solo 40 navi e sconfissero il nemico che perse 50.000 uomini e 200 navi.

nel libro VIII delle Storie) il 20 settembre del 480 aC si svolse la

famosa battaglia navale tra Greci e Persiani: 378 navi greche con circa 70.000

uomini contro 800 navi persiane con circa 150.000 individui. I Greci ci rimisero

solo 40 navi e sconfissero il nemico che perse 50.000 uomini e 200 navi.

Nessuno

dei testi di storia consultati presso la ricca biblioteca del Prof Roberto

Ricciardi![]() riporta il numero delle vittime greche. Allora l'ho pregato di azzardare

un'ipotesi affidandosi alle sue conoscenze storiche. Ecco le sue conclusioni.

E ci tengo a sottolineare che sono puramente ipotetiche. Nel V secolo aC su

una trireme si trovavano circa 200 uomini: i rematori erano 170, i soldati

erano una dozzina, il resto era costituito da ufficiali. Ammesso che tutti gli

occupanti di una nave fossero annegati - ma una quota si salvò nuotando fino

alla terraferma dove non c'erano nemici ad attenderli - il calcolo è presto

fatto: 40 navi greche x 200 uomini = 8.000 vittime contro le presunte 50.000

persiane.

riporta il numero delle vittime greche. Allora l'ho pregato di azzardare

un'ipotesi affidandosi alle sue conoscenze storiche. Ecco le sue conclusioni.

E ci tengo a sottolineare che sono puramente ipotetiche. Nel V secolo aC su

una trireme si trovavano circa 200 uomini: i rematori erano 170, i soldati

erano una dozzina, il resto era costituito da ufficiali. Ammesso che tutti gli

occupanti di una nave fossero annegati - ma una quota si salvò nuotando fino

alla terraferma dove non c'erano nemici ad attenderli - il calcolo è presto

fatto: 40 navi greche x 200 uomini = 8.000 vittime contro le presunte 50.000

persiane.

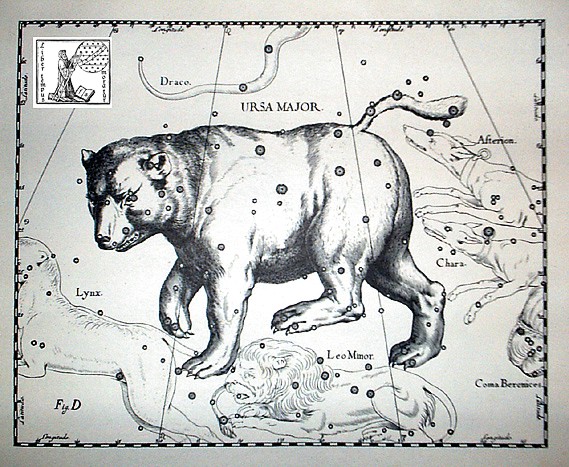

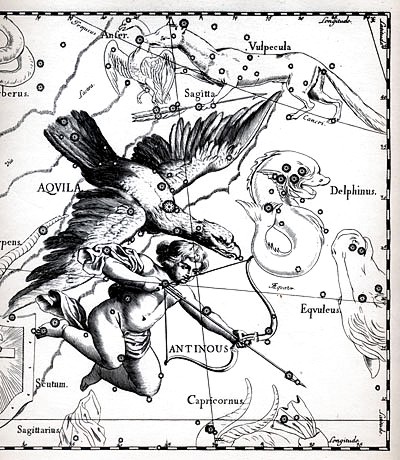

Orsa

Maggiore

Grande Carro

Orsa

Maggiore di Johannes Hevelius![]() - 1690

- 1690

In latino scientifico Ursa Maior, abbreviato in UMa. Vasta costellazione boreale, detta anche Grande Carro, compresa fra 8h e 14h di ascensione retta e fra +30º e +75º di declinazione. È facilmente riconoscibile per la caratteristica disposizione delle sue stelle più brillanti che in origine erano solo sette, dette del Grande Carro, ma in seguito venne ampliata fino ad annoverare oltre duecento astri visibili a occhio nudo.

Alle nostre latitudini è circumpolare e assume, nelle diverse stagioni, posizioni diverse: si trova infatti allo zenit nelle sere di primavera, passa a ovest dell'Orsa Minore d'estate, diventa bassa sull'orizzonte d'autunno e si ritrova a est dell'Orsa Minore d'inverno.

Gli antichi Greci vi vedevano raffigurata un'orsa, mentre i Romani, che la battezzarono Septemtriones = i 7 buoi, vi individuavano sette buoi che trascinano un aratro in tondo oppure un carro. Delle sette stelle che costituiscono il Carro, sei sono di seconda magnitudine e una di terza. Le due stelle Alpha e Beta Ursae Maioris, entrambe di seconda magnitudine, sono allineate nella direzione della Stella polare e per questo sono dette i puntatori.

La penultima stella del timone del carro è una doppia apparente molto famosa, nota come Mizar, o Zeta Ursae Maioris. È stata la prima stella doppia scoperta ed è formata da due stelle di magnitudine 2,4 e 4. La componente più luminosa è essa stessa una doppia, identificata come tale per mezzo di studi spettroscopici effettuati nel 1889. Inoltre nel 1908 si è scoperto che anche l'altra stella del sistema, Alcor, è una doppia spettroscopica.

Testimonianze

di età neolitica sulla costellazione sono state rinvenute in disegni e

incisioni su conchiglie fossili. Le citazioni più remote sono probabilmente

quelle contenute nel Libro di

Giobbe![]() (il cui

nucleo deriva da antiche narrazioni popolari riferibili forse al XV sec. aC) e nell'Iliade (IX sec. aC). Presso gli

antichi Ebrei la plaga celeste era denominata Mezarim; Dubhè presso i Fenici;

Callisto (la bella), Fenice (la risorgente), Elica (l'avvolgentesi) per i

popoli del bacino mediterraneo. Gli astronomi babilonesi furono i primi a

scorgere nell'allineamento delle sue stelle la figura di un carro (il Carro

Lungo, per distinguerlo dal Carro Corto nell'Orsa Minore); i Greci vi videro

un orso e la chiamarono appunto Árktos

(il cui

nucleo deriva da antiche narrazioni popolari riferibili forse al XV sec. aC) e nell'Iliade (IX sec. aC). Presso gli

antichi Ebrei la plaga celeste era denominata Mezarim; Dubhè presso i Fenici;

Callisto (la bella), Fenice (la risorgente), Elica (l'avvolgentesi) per i

popoli del bacino mediterraneo. Gli astronomi babilonesi furono i primi a

scorgere nell'allineamento delle sue stelle la figura di un carro (il Carro

Lungo, per distinguerlo dal Carro Corto nell'Orsa Minore); i Greci vi videro

un orso e la chiamarono appunto Árktos![]() (da cui Artico, Artide); gli Egizi vi figurarono un

bue con gli attributi del dio Seth

(da cui Artico, Artide); gli Egizi vi figurarono un

bue con gli attributi del dio Seth![]() ; i Galli un cinghiale del quale riprodussero il

sembiante sulle monete; i Cinesi l'assimilarono alla figura di un carro

agricolo (Pé-teou). Anche i Latini scorsero nelle sette stelle maggiori uno

strumento rurale, il plaustrum (carro), trascinato da sette grandi buoi

(septem triones, da cui il termine settentrione).

; i Galli un cinghiale del quale riprodussero il

sembiante sulle monete; i Cinesi l'assimilarono alla figura di un carro

agricolo (Pé-teou). Anche i Latini scorsero nelle sette stelle maggiori uno

strumento rurale, il plaustrum (carro), trascinato da sette grandi buoi

(septem triones, da cui il termine settentrione).

Gli Arabi diedero un nome a ciascuno dei sette astri nei quali, peraltro, essi immaginarono le Piangenti, le préfiche (presso gli antichi Romani erano le donne pagate appositamente per piangere e dare spettacolo di disperazione nelle cerimonie funebri celebrando le lodi del defunto) che accompagnavano una Grande Bara (la Piccola Bara era l'adiacente Orsa Minore). In epoca medioevale i Sassoni chiamarono la costellazione il Carro di Re Artù, e i Giapponesi il Cocchio dell'Imperatore, mentre una tradizione paleocristiana vi volle scorgere la resurrezione di Lazzaro e anche il Carro di Davide.

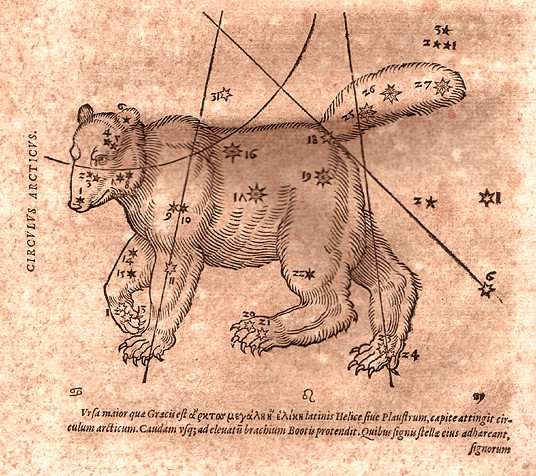

Orsa

Maggiore di Arato di Soli![]() - Fenomeni, 1570

- Fenomeni, 1570

Mitologia

Callisto – in greco Kallistø

che significa bellissima - era figlia di Licaone (o di Nitteo) nonché madre

di Arcade (avuto da Zeus![]() ), eroe eponimo dell'Arcadia

che insegnò ai suoi sudditi l’agricoltura e l’arte di tessere la lana.

Callisto era Ninfa dell’Arcadia e compagna favorita di Artemide

), eroe eponimo dell'Arcadia

che insegnò ai suoi sudditi l’agricoltura e l’arte di tessere la lana.

Callisto era Ninfa dell’Arcadia e compagna favorita di Artemide![]() o Diana, la dea della

caccia. Zeus, per avvicinarla, assunse le sembianze di Artemide, la sedusse e

la rese madre di Arcade.

o Diana, la dea della

caccia. Zeus, per avvicinarla, assunse le sembianze di Artemide, la sedusse e

la rese madre di Arcade.

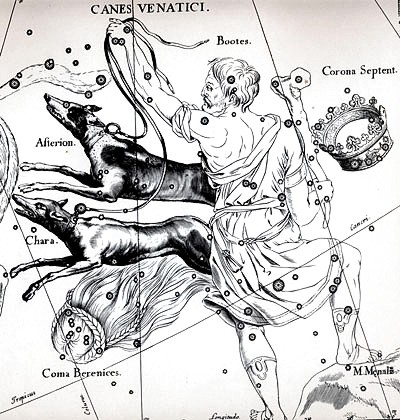

Artemide scacciò la

malcapitata dal suo seguito ed Era![]() , gelosa, la tramutò in

orsa. Qualche tempo dopo Arcade, divenuto cacciatore, incontrò l’orsa che

vagava per i boschi e cercò di trafiggerla con un dardo, ma Zeus intervenne

per impedire il matricidio e tramutò anche Arcade in orso. Quindi pose i due

tra le costellazioni: Callisto divenne l’Orsa Maggiore e suo figlio divenne

Boote (il custode di buoi), la costellazione detta anche Bifolco vicina

all'Orsa Maggiore e la cui stella principale è Arturo. Boote viene raffigurato

come un uomo che ha in mano un guinzaglio con cui guida i cani.

, gelosa, la tramutò in

orsa. Qualche tempo dopo Arcade, divenuto cacciatore, incontrò l’orsa che

vagava per i boschi e cercò di trafiggerla con un dardo, ma Zeus intervenne

per impedire il matricidio e tramutò anche Arcade in orso. Quindi pose i due

tra le costellazioni: Callisto divenne l’Orsa Maggiore e suo figlio divenne

Boote (il custode di buoi), la costellazione detta anche Bifolco vicina

all'Orsa Maggiore e la cui stella principale è Arturo. Boote viene raffigurato

come un uomo che ha in mano un guinzaglio con cui guida i cani.

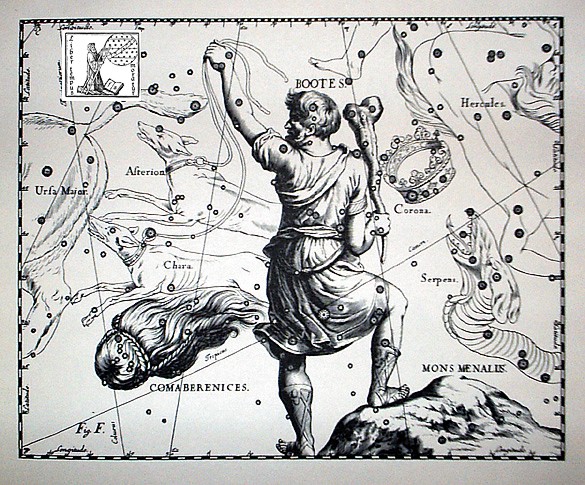

Bootes

di Johannes Hevelius![]() - 1690

- 1690

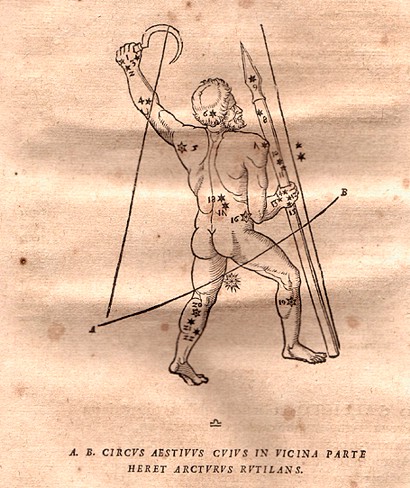

Bootes

di Arato di Soli![]() - Fenomeni, 1570

- Fenomeni, 1570

Secondo altri, invece, colui

che divenne Boote non fu Arcade bensì Icario, trasformato in costellazione da

Zeus quando fu ucciso da alcuni contadini attici. Icario, che era ateniese,

apprese da Dioniso![]() l’arte di fare il vino.

Mentre percorreva il paese per diffondere la cultura delle viti, diede ad

alcuni contadini il vino dei suoi otri. Questi si ubriacarono e i loro

compagni, convinti che fossero stati avvelenati, uccisero Icario e lo

seppellirono. La figlia Erigone, con la fedele cagna Maira, andò a cercarlo e

quando ne trovò la tomba s’impiccò. Zeus trasformò Icario nella

costellazione di Boote, Erigone in quella della Vergine e Maira in quella del

Cane.

l’arte di fare il vino.

Mentre percorreva il paese per diffondere la cultura delle viti, diede ad

alcuni contadini il vino dei suoi otri. Questi si ubriacarono e i loro

compagni, convinti che fossero stati avvelenati, uccisero Icario e lo

seppellirono. La figlia Erigone, con la fedele cagna Maira, andò a cercarlo e

quando ne trovò la tomba s’impiccò. Zeus trasformò Icario nella

costellazione di Boote, Erigone in quella della Vergine e Maira in quella del

Cane.

Johannes Hevelius (Latin), also called Johann Hewelke, Johannes Höwelcke or Johannes Hewel (in German), or Jan Heweliusz (in Polish), (born January 28, 1611 – died January 28, 1687), was a councilor and mayor in Danzig (Gdansk), Poland. As an astronomer he gained the reputation of "the founder of lunar topography". Hevelius' father was Abraham Hewelke (1576-1649), his mother Kordula Hecker (1576-1655). They were a family of wealthy brewing merchants of Bohemian origin.

After gymnasium, where he was taught by Peter Crüger, Hevelius in 1630 studied jurisprudence at Leiden, then traveled in England and France, meeting Pierre Gassendi, Marin Mersenne and Athanasius Kircher. In 1634 he settled in his native town, and on March 21, 1635, married Katharine Rebeschke, a neighbor two years younger who owned two adjacent houses. The following year, Hevelius became a member of the beer brewing guild, which he led from 1643 onwards.

Throughout his life, Hevelius took a leading part in municipal administration, becoming Ratsherr (town councillor) in 1651 and later mayor of Danzig; but from 1639 onward his chief interest became centered in astronomy. In 1641 he built an observatory on the roofs of his three connected houses, equipping it with splendid instruments, including ultimately a tubeless telescope of 45 m (150 ft.) focal length, constructed by himself. This private observatory was visited by Polish Queen Maria Gonzaga on 29 January 1660, and in 1678 by Polish King Jan III Sobieski (Olesko, Ucraina, 1624 - Wilanow, Varsavia, 1696). A young Englishman Edmund Halley, emissary of the Royal Society of which Hevelius had been a member since 1664, visited him in May 1679.

Hevelius

made observations of sunspots, 1642–1645, devoted four years to charting the

lunar surface, discovered the Moon's libration in longitude, and published his

results in Selenographia sive Lunae Descriptio (1647), a work which

entitles him to be called "the founder of lunar topography."

He discovered four comets, in 1652, 1661 (probably Ikeya-Zhang), 1672 and

1677. These discoveries led to his thesis that such bodies revolve around the

sun in parabolic paths.

Katharine, his first wife, died in 1662, and a year later Hevelius married Elisabeth Koopmann, the young daughter of a merchant family. The couple had four children. Elisabeth supported him, published two of his works after his death, and is considered the first female astronomer.

His observatory, instruments and books were maliciously destroyed by fire on September 26, 1679. The catastrophe is described in the preface to his Annus climactericus (1685). He promptly repaired the damage, so far as to enable him to observe the great comet of December 1680. He named the constellation Sextans in memory of these lost instruments. His health had suffered from the shock, and he died on his 76th birthday, January 28, 1687.

In late 1683, in commemoration of the victory of Christian forces led by King Jan III Sobieski at the Battle of Vienna, he had invented and named the constellation Scutum Sobiescianum (Sobieski's Shield), now called "Scutum."

Hevelius had his book printed in his own house, at lavish expense, and himself engraved many of the printing plates.

A memorial plaque where he held office, reads DEM ANDENKEN DES JOHANNES HEVELIUS ASTRONOM V RATSHERR DER ALTSTADT GEBOREN AM 28 JAN 1611 - GEST. AM 28 JAN 1687.

Works

Historiola

Mirae (1662), in which he named the periodic variable star Omicron Ceti

"Mira", or "the Wonderful"

Prodromus cometicus (1665)

Cometographia (1668)

Machina coelestis (first part, 1673), containing a description of his

instruments; the second part (1679) is extremely rare, nearly the whole issue

having perished in the conflagration of 1679

Annus climactericus (1685), describes the fire of 1679, and includes

observations made by Hevelius on the variable star Mira

Prodromus astronomiae (1690), his posthumously published catalog of

1564 stars. Its value was much impaired by his preference of the antique

pinnules to telescopic sights on quadrants. This led to an acrimonious

controversy with Robert Hooke

Firmamentum Sobiescianum (1690), an atlas of 56 sheets, corresponding

to his catalogue, contains seven new constellations delineated by him which

are still in use (plus some now considered obsolete)

Il Firmamentum Sobiescianum, sive uranographia, in Prodromus astronomiae, viene stampato a Danzica nel 1690. Hevelius, possedendo una tipografia, lo progetta in proprio, preoccupandosi di incidere personalmente le tavole in rame. Non vedrà però l'opera conclusa che verrà data alle stampe dalla moglie a tre anni dalla sua morte. Degli atlanti dell’epoca d’oro, il Firmamentum è senzaltro il più raro e il più bello. Nel 1968 l'Accademia delle Scienze dell'URSS ne ha prodotta una ristampa che, sebbene sia stata curata per una tiratura limitata, non ha lontanamente avvicinato la bellezza dell'originale.

L'atlante comprende cinquantasei tavole dove sono distribuite 1564 stelle; alle costellazioni tolemaiche ne vengono affiancate undici nuove, amplificando notevolmente la tendenza, che si stava affermando in quei tempi, di affollare il firmamento con personaggi nuovi, spesso creati per godere del favore del personaggio politico al quale la costellazione veniva dedicata. Attualmente, di queste nuove undici costellazioni, ne rimangono sette, tra le quali anche lo Scudo, che Hevelius aveva però denominato Scutum Sobiescianum in onore di Giovanni III Sobieski, re di Polonia.

L'autore colloca le stelle seguendo i dati prodotti da proprie osservazioni integrati da quelli tratti dalle Tabulae Rudolphinae, pubblicate da Keplero nel 1627 utilizzando le osservazioni effettuate da Ticho Brahe. Il loro numero però non è molto maggiore di quello degli atlanti precedenti e anche la precisione della loro posizione avrebbe potuto essere migliorata se Hevelius avesse adottato il telescopio per determinarla. Per le stelle del cielo australe, l'autore utilizzò i dati osservativi prodotti da Halley nel 1679 in seguito alla sua spedizione scientifica all'isola di Sant'Elena. Un'altra scelta operata dall'autore, e che Flamsteed gli contesterà fortemente, fu quella di rappresentare le costellazioni viste dall'esterno della sfera ideale dove queste si collocano, scelta che porta al risultato di ribaltarne specularmente la posizione e di perdere la corrispondenza con il cielo reale.

Felice Stoppa

www.atlascoelestis.com